公元前638年,宋國與楚國在洪水爭奪霸權,以宋國失敗告終, 歷史被稱為洪水之戰。下面有趣的歷史小邊將為您帶來詳細的介紹,讓我們來看看。

楚以軍隊優勢、士氣旺盛、地理條件優勢,擊敗宋國,取得全勝。洪水戰爭后,楚國在中原的擴張沒有阻力。在接下來的幾年里,楚國的勢力一度達到黃河以北,直到晉楚城濮戰爭結束,楚國的擴張勢頭才得到遏制。洪水戰敗后,宋國成為二流國家,未能在歷史上發揮重要作用。

過程

春秋時期,中原第一霸主齊桓公去世后,各國諸侯突然失去了一匡世界的領導人,成為一片散沙。由于內亂,齊國中衰,晉、秦也有各自的困難,暫時無法過問中原。就這樣,長期受齊桓公遏制的南方大國楚國試圖乘機進入中原,奪取霸權。楚國的北進勢頭,被稱為中原列國的“蠻夷之邦”,引起了中原諸小國的不安。因此,一直吹噓仁義的宋襄公,想憑借宋為公國、爵位最高的地位和領導諸侯平定凌亂的余偉,領導諸侯與楚國抗衡,繼承齊桓公的霸主地位,等待機會恢復殷商的故業。然而,當時宋國的國力遠遠落后于楚國。宋襄公的不自量力行為導致了宋楚矛盾的高度激化。楚國對齊桓公無能為力,但在這個時候,他很容易與宋襄公打交道,所以他決心教訓宋襄公,最終導致了洪水戰爭的爆發。

而且,宋襄公雖然雄心勃勃,但國力有限,只能單純模仿齊桓公的做法,以“仁義”為政治號召,召諸侯舉行盟會,以提升聲譽。然而,他的把戲不僅被許多小國冷遇,也被楚國君臣算計。在盂地(今河南省綏縣西北)聯盟會議上,宋襄公拒絕了公子目夷事先提出的多帶兵車,以防意想不到的建議。輕車簡單地走了過來,結果被不講信義的楚成王的軍隊活捉了。

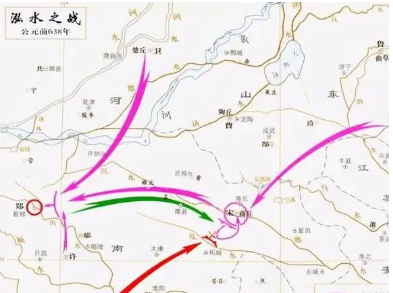

楚軍護送宋襄公乘勢攻打宋都商丘(今河南商丘市)。幸運的是,太宰子魚帶領宋軍民頑強抵抗,抑制了楚軍的進攻,使其圍攻宋都數月未能成功。后來,在魯熙公的調解下,楚成王將宋襄公釋放回國。宋襄公被這種奇恥大辱,真是氣不打一處。他既痛恨楚成王的不守信義,又怨恨其他諸侯國見風使舵,背宋親楚。他知道軍力不是楚國的匹配,暫時不敢主動惹它;相反,他首先指向屈服于楚的鄭,決定興師討伐,以顯示自己的威望,挽回曾經是楚囚犯的面子。大司馬公孫固和公子目夷(宋襄公的弟弟)都認為攻打鄭國會會導致楚國出兵干涉,勸阻宋襄公不要攻打鄭國。但宋襄公卻振振有詞地為這一行動辯護:“若上天不嫌棄我,殷商故業就能復興。執意伐鄭。鄭文公聞訊宋師大舉攻,立即求救于楚。楚成王果然迅速起兵攻宋救鄭。宋襄公得到這個消息后,才知道情況非常嚴重,不得不趕緊從鄭國撤軍。十四年(公元前638年)十月底,宋軍返回宋境。

十四年(公元前638年)十一月初一,楚軍抵達洪水南岸時,宋軍已占有利地,在洪水北岸列陣待敵。宋軍已經擺好陣勢,楚軍還沒有全部渡過洪水。司馬的子魚對宋襄公說:“對方人多,我們人少,趁他們還沒有全部渡過洪水,請下令攻擊他們。宋襄公說:“不行。楚國的軍隊都渡過了洪水,還沒有擺好陣勢,子魚還建議宋襄公下令進攻。宋襄公還是回答說:“不行。"楚軍擺好陣勢后,宋軍才進攻楚軍,結果宋軍大敗。宋襄公大腿受傷,護衛官也被殺。宋國人都責備宋襄公。宋襄公說:“有道德的人在戰斗中,只要敵人受傷,就不會再殺死他,也不會俘虜頭發斑白的敵人。在古代,指揮戰斗并不依賴地形危險。雖然我是商朝去世的后代,但我沒有進攻。

此時,楚軍仍在向陳國挺進宋國的路上。為了阻止楚軍在邊境地區,屯軍洪水(渦河支流經河南商丘、柘城間東南流)以北,宋襄公等待楚軍的到來。11月初一,楚軍進入洪水南岸,開始渡河。這時,宋軍已經安排好了陣勢。鑒于楚宋軍眾不懸殊,宋大司馬公孫固建議宋襄公抓住戰機,乘楚軍渡河中間進行打擊。

楚軍開始渡河時,右司馬公孫固向宋襄公建議:“彼此我寡,可半渡而擊”,宋襄公拒絕同意,說仁義之師“不推人于險,不迫人于厄” ”。

但宋襄公斷然拒絕,使楚軍全部順利渡過洪水。楚軍渡河后,開始布置陣勢。此時,公孫固建議宋襄公在楚軍列陣未畢、行列未定的情況下發動攻擊,但宋襄公仍不接受。直到楚軍布陣結束,一切準備就緒后,宋襄公才擊鼓進攻楚軍。然而,現在一切都太晚了。弱小的宋軍是楚軍強大的對手。經過一段時間的戰斗,宋軍受了重創,宋襄公自己的大腿也受了重傷。他精銳的禁衛軍(門官)被楚軍殲滅。只有在公孫固等人的絕望掩護下,宋襄公才能突出重圍,狼狽逃回宋國。洪水之戰以楚勝宋敗告終。

戰后,中國人抱怨宋襄公指揮不當,但宋襄公并不知道自己的錯誤,并向臣民辯護:“古為軍,臨大事不忘禮”、“君子不重傷(不再傷害受傷的敵人)、不抓二毛(不抓頭發花白的敵人老兵)、不要阻礙心胸(不要阻止敵人在心胸狹窄中獲勝)、不鼓不成列(不主動攻擊尚未列好陣的敵人)”,認為遵守古訓行事沒有錯。宋襄公在公元前637年(周襄王十五年)5月傷重而死。