為什么明軍在碧蹄館之戰中失敗?有興趣的讀者可以跟著小編去看看。

公元1593年,年次桂思。

去年農歷十二月二十五日渡過鴨綠江的明朝軍隊在農歷正月初六至初八發動了光復平壤戰役。戰斗很快就結束了。據《宣祖實錄》記載,“幾乎相持幾個小時?德信說:我們在小時候接手戰爭,第一次被困在城市里。”戰爭早上8點開始,9點多攻擊殼城。明朝的軍事能力得到了證實。受了重傷的小西行長撤出平壤,逃往南方。

平壤大捷極大地鼓舞了朝鮮君臣。

自從去年4月日本酋長豐臣秀吉命令158700人西征朝鮮以來,朝鮮軍隊幾乎崩潰。短短兩個月,“三都守失,八方瓦解。”朝鮮需要一場勝利來鼓舞士氣。李如松率領的明軍收復平壤,讓朝鮮君臣感激明廷。剛剛在寧夏平亂的英雄李如松更為自豪。日本海盜在他心中已經是弩之末了。

這時,朝鮮傳來情報,王京漢城(今韓國首爾)空虛,李如松認為王京很容易得到。“桂思朝鮮之戰,平壤大勝,李如松以平離,不希望其他士兵分其功,潛在家丁2000人晚上去碧蹄館。”(《萬歷野》)

這時,李如松又犯了一個老問題。他從小就跟隨父親李成梁,贏得了父親“深入穴位”的精髓。此外,剛剛打破了日本奴隸的“驕傲”,不想讓南方士兵奪取信用,所以李主任帶領數千名騎兵前往王靜。在前鋒查大受在利石嶺獲得數百名日本士兵后,他發現該部門被圍攻,于是查大受率領軍隊撤到了碧蹄館。

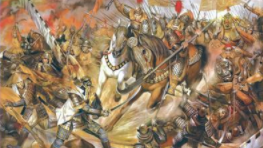

李如松得知后,便帶領軍隊前往救援。李如松不知道的是,此時的王京已空無一人,對方都傾巢而出,圍攻明軍。面對數倍的日寇,名將如松并未退縮,奮力殺敵。對手由小川龍景、立花宗茂、小川秀寶、吉川廣佳、石田30%、大谷吉吉繼、小西行長等日本戰國名將組成。這場戰斗記錄在征韓偉略中:“奇兵宗茂、秀寶等。見機下山,直奔松中軍,隆景也縱橫奮斗。比如松兵有節制,進退自在。兩雄相會,戰斗非常艱難,從第三天到下午。”

由于被包圍,李如松決定盡快離開這里。他和幾十名驍將軍親自沖鋒,立即用弓箭射殺了日本海盜,但他仍然“勢不可擋”,無法與眾多軍隊的日本海盜作戰。李如松看到這一點,指揮明軍撤退。他親自在宮殿后面。

這時,一場意外出現了。《明史》記載了這段歷史:“一金甲日戰如松急,指揮李有聲死救,被殺。比如柏樹、寧等。,如梅射金甲,日本墜馬。”據說西方無與倫比的花宗茂老臣被射殺——十點連久。教練被包圍,日本勢頭越來越激烈。

幸運的是,駐扎在馬山館的副將楊元率1000多人前來救援。經過努力殺戮,李提督終于在將軍的保護下安全撤退。碧蹄館之戰結束了。

戰后,日本大書《死傷一萬多》、《明兵死者一萬多》等記載屢見不鮮。事實上,明日雙方的死傷是相當的,但這場戰爭對明軍的傷害最大。

首先,士氣受到沉重打擊,平壤大捷之前的喜悅消失了,明軍產生了避戰的情緒。

其次,李的父子通過兩代恩情和利益結構的家丁集團死亡。據史料記載,家族將軍李有聲為了保護李如松而被日本亂刀砍死后,鐵血將軍“哭了一夜”,說“好人為我死了”。

第三,對于李如松來說,這場戰爭破壞了他的戰略部署。我想南下收復王靜,殲滅日軍。從那以后,李如松“不敢做任何事”,然后他退到坡州,然后傾向于和談。原因有很多,但最重要的是明軍士氣受損,戰馬多病大幅減少。

碧蹄館之戰是萬歷朝鮮戰爭的一個重要轉折點。這場戰爭遏制了明軍的進一步軍事行動,鼓舞了日軍的士氣。對于明軍來說,戰略政策已經從進攻到防御發生了變化。當后人分析碧蹄館戰爭失敗的原因時,大多數學者認為這就像一個輕松的敵人,這也是李如松最終死于蒙古部落伏擊的重要原因之一。

浮華散去,留下的不僅僅是英雄氣概,還有殺敵的史詩。

“談笑敢言不勝算,夢中常記跨征鞍。”這就是所謂的耳朵!