在第二次世界大戰爆發之前,日本是列強俱樂部中唯一的非歐洲和美國成員,也存在嚴重的內部消費問題。以下有趣的歷史小邊將為您帶來詳細的介紹,然后向下看。

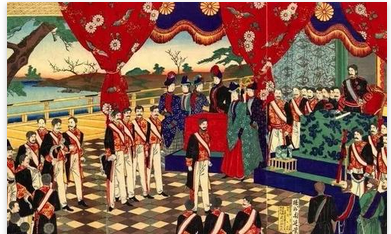

自1868年明治維新以來,日本逐漸形成了獨特的官僚體系。一方面,陸海軍等武官直接隸屬于皇帝,形成軍事制度與文政并駕齊驅的平行關系;另一方面,由于皇帝受憲法“虛榮”的限制,軍事活動空間本質上得到了擴大。這樣,文政自身的決策范圍就被大大壓縮和削弱了。

有一定的歷史因素會造成這樣的制度弊端。日本人為了生存,形成了一套極其嚴格的等級制度,因為土地狹窄,災難多難。武士階級作為貴族領主的統治工具,在這一等級制度下發揮著非常重要的作用。然而,明治維新后,倒閉運動中的開明派逐漸認識到皇帝統治日本的缺點,開始推進廢藩置縣政策,強迫全國武士、普通人和將軍平等,不再保留特權,這導致了西南保守勢力的反擊。

1877年,隨著西南戰爭的爆發,明治政府終于撲滅了鹿兒島(原薩摩藩)士族的叛亂,但解決問題的手段仍然是軍事手段。因此,日本過于強調軍事邏輯的氛圍越來越強烈。此外,明治維新本身就是在政治上學習英國(君主立憲制)、在軍事上學習德國(普魯士軍事立國思想)的集合。這導致日本改革后的制度存在“虛君主義”缺陷和德軍不重視國家戰略研究的隱患。明治時期,文臣武將大多來自舊幕藩制度下的武士,文物對立的痕跡并不明顯。隨著時間的推移,這一制度的弊端越來越明顯。

1894年戰爭爆發時,日本陸軍獨自策劃戰爭事項,不僅沒有及時與文官政府溝通,甚至排除了海軍。大本營會議成立后,伊藤博文作為政府首腦,甚至需要依靠與日本明治皇帝的特殊私人關系才能成功參加。即便如此,伊藤博文從政治和外交的角度討論戰爭的方法也引起了陸海軍工作人員的激烈爭論。

在日俄戰爭期間,大多數政府要員都有軍事背景,他們的威望足以與軍事將領競爭。再加上明治天皇本身對文武兩大制度的統治能力,日本在外交政治、軍事戰術等方面的配合堪稱珠聯璧合。然而,這只是老一輩維新派的個人能力,掩蓋了日本制度問題后的幻想。在隨后的大正天皇和昭和天皇時期,日本內閣不知不覺地成為了軍隊的附庸,具有條頓騎士建設普魯士國家的味道(即軍隊擁有國家)。

在此期間,日本文官制度并非沒有人看到這一點。當他擔任首相時,他與陸軍大臣田中義共同推進了體制改革,旨在擴大征服職能,擺脫軍事約束。但最終原敬被刺殺身亡,田中義一孤掌難鳴。在原敬改革中,試圖賦予文官海外殖民地長官打壓軍隊勢力的權力。出乎意料的是,改革失敗了,指揮官的獨立權沒有被取消,而是被海外駐軍作為自己的借口,日本的政治更加混亂。

事實上,人類歷史上武人亂政的現象并不少見。在古羅馬帝國后期,隨著招聘制度的深入發展,以及多瑙河防線和東方防線的增長,軍隊逐漸成為以指揮官為核心的利益集團。其中,多瑙河集團和北非集團利用武力影響政治,導致王位頻繁變遷。為了獲得持續的支持,這些被近衛軍扶持的皇帝經常承諾巨額軍費,從而造成惡性循環。與古羅馬相比,自唐末征兵制度節制改革以來,中華文明陷入了藩鎮分離的困境,后來陷入了武人亂政、五代變遷的混亂局面。正是因為武人干政會造成了極大的不穩定,宋朝才制定了“重文重商輕武”的國策。

無論是古羅馬帝國后期,還是唐末五代武人亂政,都體現了兩個特點。一方面,軍事指揮官控制政府,拒絕文官掌權;另一方面,不同地區和層次的軍事力量不斷爭奪最高中樞權力。這兩點也體現在現代日本制度中。前文提到,原敬改革失敗后,海外駐軍獨立性增強。這使得作為中樞機構的總參謀部或司令部無法禁止地方軍事制度的命令。但更嚴重的問題發生在不同軍種之間的差異上。

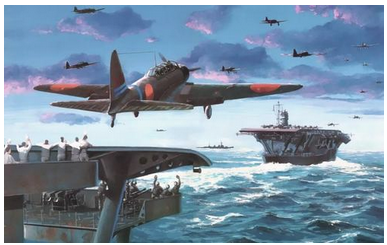

軍事障礙是一種普遍現象。自冷兵器時代以來,重型步兵、重型騎兵和輕型騎兵之間一直存在差異,而現代日本則專注于海軍和陸軍之間的競爭。1890年,美國人馬漢出版了《海權論》一書,為美國指明了新的戰略方向。畢竟當時美國已經步入西進運動的盡頭,北美大陸幾乎已經開墾完畢。海權思想極大地激發了許多后發國家,包括德國和日本,引發了英國和德國之間的海軍競賽,促進了日本在第一次世界大戰后大規模發展航空母艦技術。

第一次世界大戰后,日本陸海軍圍繞國家戰略制定了兩個不同的計劃。其中,陸軍認為應擴大北方軍隊,與蘇聯作斗爭,然后占領東亞大陸,形成海陸二元帝國,等待霸權的機會;海軍主張進一步鞏固海軍優勢,將地理競爭對手定位為美國,尋找機會南下奪取關島和菲律賓,然后奪取南洋豐富的資源,擺脫對歐洲和美國的經濟依賴,自給自足。在這種情況下,日本完全失去了統一的國家戰略,其有限的資源也被陸海軍占有。

不僅如此,海軍和陸軍也有許多新的派別對立。這包括軍隊是否圍繞“克服”暴力政治的皇帝和統制派的分歧,以及海軍是否遵守國際裁軍會議的條約派和艦隊派的分歧。這些大小差異給二戰前的日本國家戰略帶來了巨大的不確定性。它也成為第二次世界大戰中唯一一個沒有明確領導人的國家。

綜上所述,由于明治維新不徹底,日本在效仿德國軍事制度、削弱藩國武士力量的同時,形成了過于強調軍事邏輯、忽視國家戰略的傾向。維新派元老主政時期,如明治天皇和伊藤博文,在一定程度上掩蓋了這些弊端。然而,隨著時間的推移,軍事制度對文官和政府的干預、陸軍和海軍之間的差異以及軍事部門內部的對立嚴重削弱了日本的整體戰略能力。

后來,日本海軍和陸軍反復拉鋸,爭奪更多資源部署,北上攻擊蘇聯或南下攻擊美國,但同時將美國和蘇聯置于假想敵的境地。二戰期間,地方駐軍系統不聽中央指揮的情況屢見不鮮。所有這些都成為日本對外擴張心態的誘因,最終失敗。