公元1593年,明萬歷二十一年,正月初八。

黎明時分,一聲大炮響起,平壤之戰開始了。站在西城墻上的小西行長正在等待明軍的進攻。然而,令他困惑的是,在大炮聲響起后,明軍既沒有向前沖,也沒有設置梯子,而是在原地設置了一個非常奇怪的裝置。

在小西行長不明白發生了什么事之前,他聽到一聲震耳欲聾的雷聲在他耳邊響起。隨后,他看到明軍陣地上成千上萬的槍,無數的石頭和鉛彈從天而降,砸在西城的墻上,砸在日軍的身上。日本軍隊沒有堤防。目前,他們被殺并傷害了許多人。小西行長也受傷了。

包扎傷口時,小西行長痛苦地說:“明軍用‘大筒’。”小西行長口中的“大筒”就是我們常說的“大炮”。

是的,明軍正在使用這種武器。但確切地說,它不能被稱為大炮,而應該是手炮或火箭筒。當時它的真名是“弗朗機”。

今天,讓我們來看看大明的弗朗機。

來源

公元1522年,明嘉靖元年,海道副使王珍在海上擊敗葡萄牙船隊。戰后,他跳上對方遺棄的船,發現了一批他從未見過的火器。經過深思熟慮,他發現這些火器非常強大,值得推廣。所以他把這件事交給了朝廷,并建議模仿它。

在明代,大多數來自外國的人都被稱為“弗朗機器人”,所以外國火器統稱為“弗朗機器”,這是弗朗機槍的來源。

型號

經過研究,嘉靖兩年,也就是1523年,明軍在南京成功模仿了第一門弗朗機炮,并被命名為“將軍”。經過幾次改進,制作了三種大樣弗朗機、小樣弗朗機和馬上弗朗機,包括銅鑄和鐵鑄。

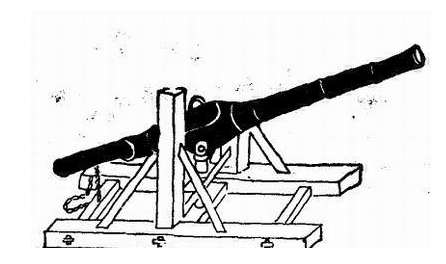

大樣弗朗機,全長兩米,重300公斤,前有準星,后有照門,支撐在炮架上,可上下左右旋轉。

樣品弗朗機,全長90厘米,槍體有一個鋼環,可以隨身攜帶。當你到達那個地方時,你可以把炮筒放在地上,瞄準它,這相當于后來的火箭筒。在平壤之戰中,明軍使用了這種類型的弗朗機。

馬上弗朗機,全長70厘米,可供騎兵快速移動時使用,具有很強的震懾力。

整體結構

外形:弗朗機,腹部膨大,留有長口,炮體外用木片包裹,并加以防止鐵箍爆裂。

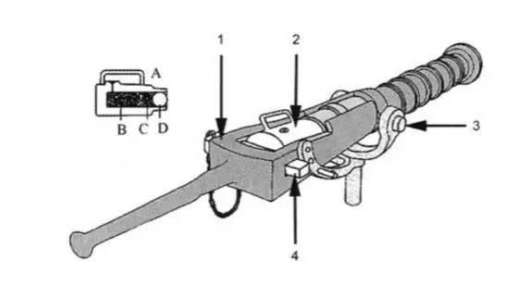

內部結構:弗朗機,由炮管、炮腹、子炮三部分組成。為實現快速連續發射,明軍設計了子母槍,其原理相當于后來的火箭筒,母槍是大炮的炮筒,子槍是炮彈(口徑小于母槍)。戰爭前,鐵砂、石頭、鉛彈、火藥依次填入子槍。當他們到達那個地方時,他們把子槍放進母槍里,拉出電線,然后填滿第二個和第三個已經準備好的子槍。這樣,就可以實現快速連發。

弗朗機詳解圖,A為子銃,B為鐵砂,C為石塊,D為鉛彈

弗朗機的四大優點

首先,射擊速度很快。以“將軍”為例,假設裝有三門子槍,第一門子槍填滿母槍,射擊取出,然后填滿第二門和第三門。根據實際演習,射擊三門子槍總共不超過20秒。

第二,散熱快。由于炮管前后相連,炮管薄,散熱方便。它不僅提高了連續射擊的能力,而且降低了火藥的自然可能性,可以說是一舉兩得。

第三,確定子槍的容量。容量決定了火藥的填充量,因此不會發生過度填充造成的爆炸事故。

第四,子槍是鐵鑄的,可以承受部分火藥壓力,增加母槍的使用壽命。另外,即使子槍損壞,也不會影響母槍的射擊能力。

弗朗機的缺點

弗朗機有一個致命的缺點,那就是射程不夠遠。因為它的子槍和母槍之間有很大的公差,容易造成火藥氣體泄漏。

布衣曰

總的來說,弗朗機的性能是先進的,補充了后來的紅色大炮。但在清朝,軍隊盲目地尋求遠離火器、重大炮和輕弗朗機器,以至于在18世紀,清朝的軍隊再也沒有弗朗機器了。面對這樣的命運,我們只能嘆息。