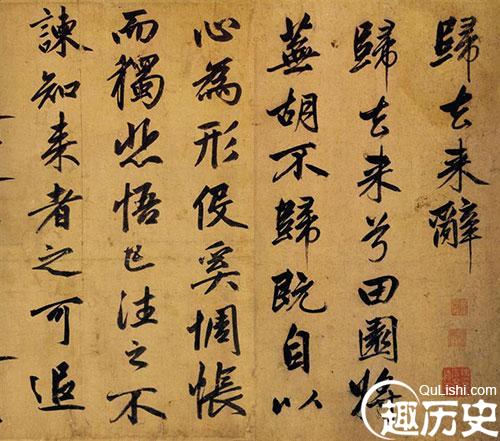

趙孟府書法作品《歸來西辭》節選(資料圖 圖源網絡)

而李清照號易安居士,“易安”這個詞來源于《歸來西辭》中的“審容膝之易安”這句話。不知道李清照是否喜歡淵明這篇文章,從小就受到父親的影響。

因為淵明的“辭”大量使用“Xi”字,而“Xi”字是“楚辭”(騷體)的特點。所以很多人認為淵明的《歸來》來自楚辭。但是淵明的辭職和楚辭的風格相差甚遠。朱說:

《歸去》這篇文章的意思是夷曠蕭散,雖然托楚聲,但沒有怨恨和皺眉的疾病,實用賦義也是如此。(見明郎瑛《七修類稿》)

明代孫月峰評論,閔齊華注《文選》時也表示:

風格也是《楚騷》,但《騷》是這個約定,《騷》是這樣的。它的優點是沒有一個字是真實的,但沒有一個字是深思熟慮的。簡而言之,它變成了一種沖泊的樂趣。雖然不是文章,但應該是一種逸品。

他們認為淵明的辭職不是“文章當行”,也許淵明學的是楚辭,但學的不是很好。然而,學習不好并不意味著不好,或者清朝劉熙載說得恰當:

《歸來來辭》不需要學《騷》,而是有自己的獨特之處,固知“真古”與“抄古”不同。(《藝概》卷三《賦概》)

至于《歸來西辭》和《離騷》的情感和風格,為什么會有這么大的區別?清代林云明分析到位:

細細品味音節,《騷》悲而曲,此和而直。蓋靈都是楚為宗,應該有一副思君熱腸;元亮于晉為遺老,留下一雙逃亡的冷眼。一個是簸箕,一個是比較,一個是夷為夷,一個是齊,不同的原因。(清林云明《古文分析初編》卷4)

靈都指屈原。林云明認為,屈原是楚國的皇室宗族,就像商朝末期的簸箕一樣,只能選擇忠于國家而不是隱居。淵明和伯夷叔齊一樣,可以選擇對新政權不合作。

為什么這篇文章被稱為“回來”?林云明認為,陶淵明離開彭澤縣,這是“回來”(文言文中的“回去”意味著離開),他回到南村,這是“回來”,綜上所述是“回來”。毛慶凡也選擇了“古代文學”:“于官說回來,于家說回來,所以說回來。”但今天的大多數學者認為“來”是一個虛擬的詞,一個語氣助詞,沒有實際意義。

《歸來西辭》不算太短,金圣對那些害怕讀長篇文章的人嘆了口氣:

古人的長文都是用短文寫的,也就是說,這樣的話不長,但都是四句一段。如果你試著一段一段地讀,你就會知道它們是一段一段地讀出來的。古人沒有長文能妙的人。長文的妙處在于中間一段一段地寫短文耳。”(日本安藤秉《文章軌道模型匯編》卷7引)

然后你就可以用四句話一段一段的品味《歸去來西》,大概就不會覺得冗長了。但是四句一段,太碎了。《歸來西辭》是押韻,淵明一共換了五次韻,也就是說淵明用韻腳把這篇文章分成五段。現在有些書選擇了《歸來西辭》,分為四段,第一段和第二段沒有按韻腳分。第一段只有“覺今是而昨非”。“大概編輯覺得從一開始到這一切都是關于歸隱的心理,下面從“舟遙遙以輕”開始就是關于歸隱的具體行動。但如果按淵明韻腳劃分,那么從開頭到“晨光明媚”是第一段,寫下彭澤回家路上的心情和所見。下面的“乃瞻衡宇”,就看到了自己的家,自然又開了一段。然而,雖然“帶著孩子進入房間,有酒的尊重”和“引壺杯自飲,柯以怡顏”改變了韻味,但從意義上說,它們仍然非常緊密,所以我們把它們合并成一段。因為很多人會背誦這篇文章,所以我不會用太多的文字解釋。結合原文,提到古人比較有代表性的評論。

回到Xi,田園詩般的蕪胡不歸?自以心為形役,Xi憂郁而獨悲!意識到過去沒有建議,知道來者可以追;我真的迷失了,但我覺得現在是,昨天不是。船遙遙以輕,風飄飄,吹衣服。問征夫之前的路,恨晨光。

文章用了兩次“歸來來Xi”這個詞,最后一段以“已經來了”開始。清代吳淇在《六朝選詩定論》中分析其作用相當到位。他說:“‘已經來了’,用“歸來Xi”這個詞,蓋前用“歸來Xi”這個詞,就像夢中的初覺;至于回來不久,還是怕夢不覺,再用一個電話;到目前為止,已經很久了,不需要叫‘歸來Xi’,只用‘已經來了’。見死心塌地逃世無聊。”

至于“田園將蕪”,林云明提出:“篇首‘田園’二字,是整個綱領。” 吳淇還說:“‘田園’這個詞是兩根柱子。”為什么說“田園”是兩根柱子?因為第二段寫回家,寫的是“花園”(比如“三條路就荒”,也就是說花園荒蕪),第三段寫耕種西班牙,寫的是“田野”。

至于“自以心為形役,奚惆悵而獨悲”這兩句話,宋徐凱認為“是這個老悟道,如果人們能用這兩句話,出處就有余余。"(《彥周詩》)所謂出處有余,是指無論是出仕還是歸隱,心態都會很平和。至于淵明的來源,清代邱嘉穗認為這篇文章是為了避免東晉末期官場的混亂,為晉將的滅亡感到難過。他認為文章中的許多單詞和句子都寄托在這個意思上。[注2]

吳淇認為這是整篇文章的主腦,他說:“整篇文章主要是‘感覺現在是,昨天不是’。”這是非常合理的,因為“今天”指的是隱藏的,“昨天”指的是官員。這句話不僅是淵明這篇文章的主人,也是他一生的分水嶺。

乃瞻恒宇,載欣載奔。童仆歡迎,孩子們等著門。三條路就荒,松菊依然存在。帶著年輕人進入房間,有酒瓶。引壺杯自酌,法庭柯以怡顏。靠南窗驕傲,審容膝蓋。花園的日子很有趣,雖然門是設置的,但它是常關的。幫助老人流憩,時而矯正,時而遐想。云無意中出秀,鳥兒疲憊地飛回來。景以將入,撫孤松,盤旋。

前面引朱的話說這篇文章“實用賦義,中也兼比”,意思是這篇文章以敘事為主,偶爾中間用隱喻的手法。第二段與朱的討論非常一致。比如“云無意出秀”比喻自己離鄉當官本無意的舉動,“鳥累飛而知還”比喻自己厭倦了官場,回到了園田。同時期的《歸園田居》中,淵明也用了類似的比喻:“羈鳥愛舊林,池魚思故淵。宋代葉夢得評價“云無心”兩句話:“這陶淵明出處大節,非胸中實有這種情況,不能為此言也。(卷上《避暑錄話》)

至于這段結尾的“孤松”,元代吳師道在《吳禮部詩》中說:“(松)都是以自己為基礎的。人只知道陶翁愛菊,不知此也。“(淵明愛菊愛松,見本書《菊解制頹齡》章)和“景以將入,撫孤松盤桓”,描繪了淵明在太陽即將落下的黃昏時獨自撫摸孤松的場景。日常生活往往是皇帝的象征(如“天無二日,民無二王”),日落是王朝衰落的象征;松樹是一棵枯萎的樹,總是用來比喻堅定的守護者。因此,人們很容易從這些形象中想到淵明對晉王室即將滅亡的擔憂,以及他決心成為晉遺民的決心。雖然我們不想穿鑿附會,但從淵明的出身和時代背景來看,他也很有可能有這樣的想法。

回來吧,請告別你的興趣。世界違背了我,我又要求了?討好親戚的情話,樂琴書可以解除煩惱。農民告余以春及,西邊會有事。或者命巾車,或者孤獨的小船。不僅苗條,而且崎嶇不平。木欣欣欣欣向榮,泉水開始流淌。當一切都好的時候,我感受到了我的生命。

陶淵明是一個很講究親情友情的人,也是一個愛彈琴愛讀書的人。因此,這段“悅親戚的情話,樂琴書以消憂”尤為值得注意。清代伍涵芬認為,陶淵明的《歸來西辭》讓人覺得自己很優雅。如果沒有這兩句“悅親戚”,我們都應該懷疑淵明是“孤僻一流”。[注3]也就是說,正是因為淵明的人情味特別重,他才不是那種不進入人情的孤傲隱士,也不是不吃人間煙火的神仙。

至于淵明為什么在“善萬物之得”的時候突然“感受到我的生命之旅”,請閱讀《誰回來》一章。

臨清流而賦詩(資料圖) 圖源網絡)

已經到了!寓形宇內復什么時候?你為什么不放棄?財富不是我的愿望,帝國的故鄉是不可預測的。懷良辰以孤往,或植杖而苦。登東皋以舒嘯,臨清流賦詩。談乘化歸盡,樂夫命運重新嘲笑!

“富貴非五愿”容易理解,“帝鄉不可期”這句話就有歧義。“帝鄉”一詞指的是出于莊子天地的仙境:“千歲厭世,去上仙,乘彼白云,至帝鄉。但古代很多人認為這個“帝”字是雙關,明指神仙,暗指晉朝皇帝。所以“帝鄉”是指“晉王室”或“晉政治集團”。要說,也不是沒有可能,但如果這句話只是指“求仙不可能”,因為淵明有很多詩都說過這個意思,比如《形影神》中的“我沒有騰化術”——既然淵明沒有“騰化術”,那么“帝鄉”(仙境)自然是不可預測的。

至于“回歸”這個詞,吳淇認為一指淵明的壽命和晉王室的精神。而且,他認為,正是因為陶淵明有這種忠誠,朱的《資治通鑒綱目》只記錄了一個隱士的死亡作為歷史大事,那個人就是陶淵明。

清代方宗誠結合第一段和最后一段的句子,參與《孟子》一書來解讀淵明的人生:

“自以心為形役,奚憂郁而獨悲”,也就是“孟子”的意思來自于它的小體。“寓形宇內復幾時,絕不委心留”,也就是從它的大體意思。“談乘化歸盡,樂夫天命復奚”,即君子居易以待命,無入而不自滿。(清方宗誠《陶詩真詮》)

“從它的小體”和“從它的大體”是什么意思?這兩句話出于《孟子·告子》:

(公都子問)說:“鈞是人也,或者從它的大體,或者從它的小體,為什么?”

(孟子)說:“耳目之官不思,只是忽略了事物和事物。心中的官員思考,思考就得到,不思考就得不到。這一天,我們和我們的人,先立足于他們的大人物,然后他們的小人物就能奪走。這只是成年人。”

公都子問孟子:“同一個人,有的是君子,有的是小人,這是什么原因?孟子說:“君子是為了滿足身體重要器官的需要(從其大致),君子是為了滿足身體次要器官的欲望(從其小體)。公都子又問為什么,孟子說:“耳朵、眼睛等器官不作思考,常常被外物蒙蔽。外物種類繁多,相互牽連,便將此類器官引向迷途。心臟的器官功能是思考,一想就能得到(人的善良),不思考就得不到。這個器官是上帝專門給我們人類的。所以,這是沖要器官,要先建立起來,那么次要器官就不能奪去這種善良。就這樣成了君子。而“居易以命”、“無入而不自得”都來自《禮記·中庸》:

君子素其位而行,不想其外。素富貴,做富貴;素貧賤,做貧賤;素夷狄,做夷狄;素患難,做困難。君子無入而不自得。在上位不陵下,在下位不援上,正自己而不求人則無怨無悔。上不怨天,下不尤人。所以君子很容易活下去,小人行險幸運。

儒家“素位而行”這種重要的人生態度來源于這段話。這段話的大意是君子在他現在的位置上做他應該做的事,不羨慕其他的事情。身處富貴,按照富貴人的原則行事(不要太節儉);身處貧賤,按照貧賤之人的原則行事(不過分鋪張);作為少數民族,按照少數民族行事的原則行事;在困難中,按照困難時期的原則行事。所以君子在任何情況下都能冷靜下來。君子居高位,不會欺負下屬;君子居低位,不會奉承上級。他只是糾正自己的錯誤,而不是問別人,這樣紳士就不會引起怨恨。君子上不怨命運,下不怨別人。因此,君子處于非常平凡的位置,等待命運的到來;惡棍們冒險尋找不該得到的東西。