你是否真正了解明朝時期的社會福利制度呢?小編將為您提供詳盡的相關(guān)內(nèi)容。

說到朱元璋小編相信很多人都是知道的,朱元璋是明朝時期的皇帝,當(dāng)然了,當(dāng)時的明朝在朱元璋的領(lǐng)導(dǎo)下,可以說社會井然有序,當(dāng)時的社會福利也是非常的好,有不少的人也是在問小編,明代的朱元璋時期社會福利到底有多好呢?明朝是社會福利最好的時代嗎?

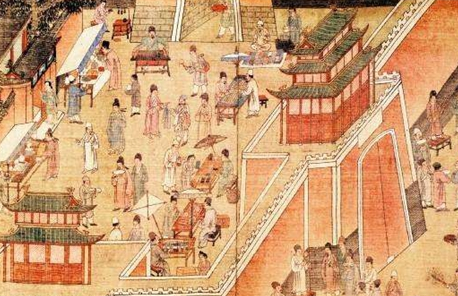

洪武元年(1368),朱元璋于南京稱帝,國號大明,年號洪武。 朱元璋在位期間,下令農(nóng)民歸耕,獎勵墾荒;大搞移民屯田和軍屯;組織各地農(nóng)民興修水利;大力提倡種植桑、麻、棉等經(jīng)濟(jì)作物和果木作物、他還遷富民,抑豪強(qiáng);下令解放奴婢;減免稅負(fù),嚴(yán)懲貪官;派人到全國各地丈量土地,清查戶口等等。經(jīng)過洪武時期的努力,社會生產(chǎn)逐漸恢復(fù)和發(fā)展了,史稱洪武之治。 朱元璋聰明而有遠(yuǎn)見,神威英武,收攬英雄,平定四海,納諫如流,求賢若渴,重農(nóng)桑,興禮樂,褒節(jié)義,崇教化。但他性格嚴(yán)明,刻薄寡恩,晚年偏好誅殺,使得一代開國元勛很少有善始善終者。這是他歷史上的污點(diǎn)。 因為朱元璋是農(nóng)民出身,從小吃了很多的苦,知道農(nóng)民不易,所以格外重視民間疾苦,當(dāng)了皇帝后,出臺了各種政策,讓老百姓不再吃苦。有歷史學(xué)家研究后,認(rèn)為在中國古代歷史上,明朝朱元璋時期是中國社會福利最好的時期。

洪武一朝,百姓的社會福利,有以下方面的具體做法和政策規(guī)定:

養(yǎng)老 朱元璋對天下老年人施以尊重,頒布詔書和法令,規(guī)定每地要善待老人,并讓縣官定期送去米面衣物進(jìn)行慰問。朱元璋怕執(zhí)行不力,就又叮囑禮部尚書,要以皇帝的名義再次重申一下這項政策。 洪武六年規(guī)定:“民年七十以上者,許令一子侍養(yǎng),免其差役。”也就是說,為了更好地讓70歲以上的老人安度晚年,國家允許老人的一個兒子免于服役。 洪武二十年,大明頒布終身養(yǎng)老令:八十歲以上老人每月給五斗米三斤酒和五斤肉,九十歲以上的老人更加給一匹帛和十斤絮。 對于那些孝敬老人的人,朝廷不但給予精神表揚(yáng),還給予物質(zhì)獎勵,賞賜衣物,發(fā)放獎金。而且,這些孝子孝女年老時可以享受特殊待遇,當(dāng)他們年屆60歲就可以享受普通老人80歲時才能享受的福利待遇。如果孝親模范不幸成為孤老,那么他們在家就可以享受到在養(yǎng)濟(jì)院的同等待遇,當(dāng)?shù)仞B(yǎng)濟(jì)院會每月按標(biāo)準(zhǔn)把錢糧送到他們家中;去世后,政府還會發(fā)放三兩銀子作為喪葬費(fèi)。 對于官吏和作奸犯科者一向嚴(yán)酷的朱元璋對老人格外寬容。名臣韓宜可記錄,安徽官學(xué)有老漢碰瓷詐騙,本該杖責(zé)流放。但念其年過七十,還是放回交家屬看管。江南的年輕人毆傷他人,本該充軍服刑,可老母年過七十無人照料,于是也法外開恩,改在家鄉(xiāng)勞改。 在朝廷的要求和帶動下,有明一代形成了尊老養(yǎng)老的風(fēng)氣,贍養(yǎng)老人的要求也滲透到各地家法族規(guī)之中。

2.社會福利: 開辦免費(fèi)養(yǎng)老院:養(yǎng)濟(jì)院 我國古代收養(yǎng)鰥寡孤獨(dú)的窮人和乞丐的場所,叫養(yǎng)濟(jì)院,和育嬰堂、安濟(jì)坊、居養(yǎng)院、福田院等都為古代的福利慈善機(jī)構(gòu)。 養(yǎng)濟(jì)院一般是由政府出資修建。但有許多養(yǎng)濟(jì)院以私人名義捐修的。在唐代以前,沒有形成較好的救助機(jī)制,主要是以賜給衣食等實(shí)物為主,治標(biāo)不治本。到了唐代以后,除了仍發(fā)放實(shí)物外,還探索設(shè)立了收容貧老、乞討流浪人員的專門機(jī)構(gòu)。 洪武元年,朱元璋下詔:“鰥寡孤獨(dú)廢疾不能自養(yǎng)者,官為存恤”(《明太祖實(shí)錄》卷34)。洪武五年又下詔,“詔天下郡縣立孤老院”。不久,孤老院改名為養(yǎng)濟(jì)院。其收養(yǎng)對象為:“民之孤獨(dú)殘病不能生者,許入院。”明代的養(yǎng)濟(jì)院制度得以確立。

為保障養(yǎng)濟(jì)之政的推行,朱元璋將其載入《大明律》,規(guī)定:“凡鰥寡孤獨(dú)及篤疾之人,貧窮無親依靠,不能自存,所在官司應(yīng)收養(yǎng)而不收養(yǎng)者,杖六十;若應(yīng)給衣糧而官吏克減者,以監(jiān)守自盜論。”在朱元璋的倡導(dǎo)下,許多府縣在洪武年間都設(shè)置了養(yǎng)濟(jì)院。明成祖時,養(yǎng)濟(jì)院的建置得到改觀,養(yǎng)濟(jì)院在“天下府州縣俱有”(《明太祖實(shí)錄》卷127)。弘治年間,養(yǎng)濟(jì)院由內(nèi)地州縣向邊陲各衛(wèi)所擴(kuò)展。 為了監(jiān)督執(zhí)行,朱元璋派官吏暗訪,但凡有困難戶沒得到救助,地方官要受得責(zé)罰。 現(xiàn)存于各地的明代養(yǎng)濟(jì)院遺址,都有秀麗的綠化與清澈的井水,在當(dāng)時堪稱高檔舒適樓盤。官府對養(yǎng)濟(jì)院補(bǔ)貼:成年人每月三斗米三十斤柴。還有冬夏布匹三丈。 明朝沈榜撰寫的《宛署雜記》中,記載宛平縣養(yǎng)濟(jì)院的規(guī)模:萬歷紀(jì)元,收蕭俊等一千八百名。(萬歷)七年,……又收劉真等五百名。(萬歷)十年……又收李聰?shù)任灏侔耸迕R砸粋€宛平縣的養(yǎng)濟(jì)院,收容人數(shù)達(dá)兩千余人,可見當(dāng)時執(zhí)政者花了多么大的代價安置鰥、寡、孤、獨(dú)、殘。

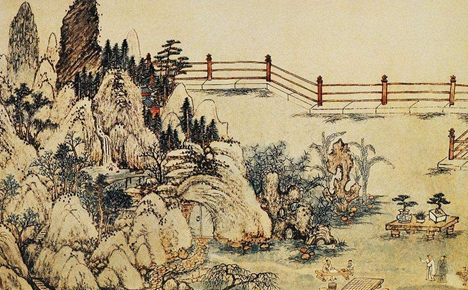

免費(fèi)公墓:漏澤園 漏澤園,是古時官設(shè)的叢葬地,凡無主尸骨及家貧無葬地者,由官家叢葬,稱其地為“漏澤園”。 創(chuàng)始于宋元豐間,立為埋葬之所,取澤及枯骨,沒有遺漏之義。明初,詔令民間立義冢。令郡縣皆置漏澤園。(張岱《夜航船》) 老有所養(yǎng),死有所葬。這個規(guī)定寫入《大明律》,朱元璋遺詔后代子孫認(rèn)真執(zhí)行。 “保障房”制度 《明太祖實(shí)錄》記載:洪武七年農(nóng)歷八月,朱元璋給南京的官員下了一道圣旨,在龍江找了一塊閑置土地,蓋了260間瓦房,供沒有住房的南京人居住。南京的官員很快執(zhí)行了。一個月后,朱元璋又給華亭縣的官員下旨,讓他們對宋朝留下來的居養(yǎng)院進(jìn)行翻修,修好后讓沒有住房的百姓居住。 因為歷史的原因,朱元璋“居者有其屋”的夢想當(dāng)然破滅了。但這樣的嘗試,卻是世界最早的國家免費(fèi)福利公房的真實(shí)事例。

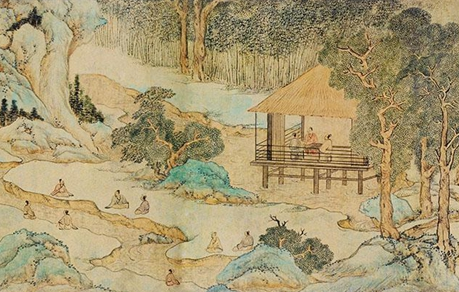

3.教育方面: 朱元璋從元朝滅亡中看到,除了統(tǒng)治者本身的素質(zhì)以外,整個社會失于教化也是一個原因。因此,登基后,就采取措施,興建學(xué)校,選拔學(xué)官,并堅持把教育作為衡量地方官政績的重要指標(biāo)。 從朱元璋登基開始,士子一旦考入太學(xué),官府免費(fèi)供之讀書學(xué)習(xí)。明初宋濂《送東陽馬生序》,為我們保存了這方面的史料。 宋濂生于元武宗至大三年(1310年)十月十三日,明初著名政治家、文學(xué)家、史學(xué)家、思想家。與高啟、劉基并稱為“明初詩文三大家”,又與章溢、劉基、葉琛并稱為“浙東四先生”。被明太祖朱元璋譽(yù)為“開國文臣之首”,學(xué)者稱其為太史公、宋龍門。

4.救災(zāi)。 朱元璋非常重視自然災(zāi)害的救助。湖北水災(zāi)時,戶部主事趙乾拖沓半年才跑到災(zāi)區(qū)。這位庸官,成了中國古代史上第一個因救災(zāi)不力被殺頭的官員。 古代信息交通科技嚴(yán)重落后,而救災(zāi)卻是人命關(guān)天的事,如果災(zāi)難來臨時,還要一級級請示匯報,會誤了救災(zāi)大事,因此朱元璋詔令:倘若災(zāi)情緊急,地方官可以不經(jīng)請示,先期開倉賑濟(jì)。 朱元璋這幾樣大刀闊斧的社會福利,在整個中國古代史上,堪稱力度空前。親手造就這個福利體制的朱元璋,臨終時刻,依然對民生念念不忘。遺囑里反復(fù)叮嚀,就是自己的喪事要從簡,更不要影響民間的婚喪嫁娶。