故宮三大殿的改名歷史和含義你知道嗎?不知道沒關(guān)系,小編告訴你。

故宮,舊稱紫禁城。它始建于明朝永樂四年(1406年),建成于永樂十八年(1420年),整個工程耗時長達(dá)十四年時間。故宮中共有大小宮殿七十多座,但其中最重要的無疑就是前朝的三大殿,即:太和殿、中和殿、保和殿。不過,這三大殿的名字可并非一直如此,期間曾經(jīng)歷過多次變更。今天我們就借著這個話題來說說故宮三大殿的殿名歷次變更的歷史背景和這些名字各代表什么意思?

故宮三大殿的最初名字叫:奉天殿、華蓋殿、謹(jǐn)身殿。這三個名字與南京故宮三大殿同名。當(dāng)年明太祖朱元璋趕跑元朝統(tǒng)治者,一統(tǒng)天下,這就意味著中國歷史進(jìn)入了一個新時代。于是他給南京故宮三大殿起名:奉天殿、華蓋殿、謹(jǐn)身殿。后來明成祖朱棣遷都北京,也給北京故宮用了同一套名字。

“奉天”之意是根據(jù)儒家的天命論,說皇帝奉天之命來統(tǒng)治天下萬民,所以皇帝被稱為天子,古代的傳國玉璽上刻著“受命于天既壽永昌”八個字,也是同個意思;“華蓋”是中國天文中的星官之一,屬紫微垣,象征孤傲、超然、高不可攀之意;“謹(jǐn)身”是為了告誡帝王要加強(qiáng)自身修養(yǎng),因為帝王的一言一行都關(guān)乎天下萬民的生死,所以必須謹(jǐn)慎處事。

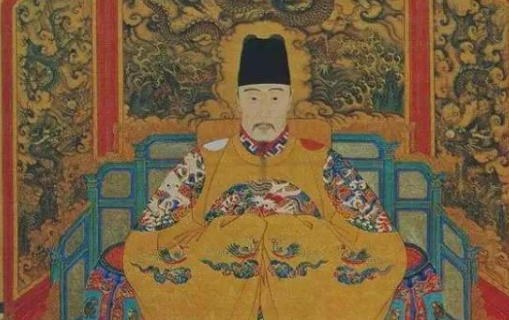

正德十六年(1521年)三月,明武宗朱厚照駕崩,明孝宗一脈絕嗣。于是皇位便傳給了明武宗的堂弟、興獻(xiàn)王朱祐杬之子朱厚熜,史稱嘉靖皇帝。

嘉靖皇帝的皇位得來有點偶然,所以他一直非常在意自己的正統(tǒng)地位。嘉靖皇帝為人極聰明,但他沒有把聰明才智用到治國理政上,而是全部放在帝王權(quán)術(shù)方面。為了證明自己承襲皇位合理合法,嘉靖帝長時間忙于搞各種套路,變著法的為自己正名。他不僅違背多數(shù)大臣的意愿,強(qiáng)行追封自己的生父興獻(xiàn)王朱祐杬為獻(xiàn)皇帝,還把已去世一百多年的明太宗朱棣改廟號為明成祖。因為朱棣不是朱元璋指定的繼承人,而他自己也是個半路殺出的繼承人。強(qiáng)化了朱棣地位的同時,也相當(dāng)于暗示世人明朝從他這里開始又進(jìn)入了一個新紀(jì)元。

嘉靖三十六年(1557年)紫禁城遭遇大火,從三大殿到午門全部被付之一炬。按理說,這樣一場損失慘重的火災(zāi)能讓所有人都感到痛心不已。可是嘉靖帝卻暗自竊喜。他很快下令重修三大殿,待工程完工后,嘉靖帝宣布從此以后三大殿不再叫奉天殿、華蓋殿、謹(jǐn)身殿,而是改名為:皇極殿、中極殿、建極殿。

“皇極”意為皇建無極、永遠(yuǎn)統(tǒng)治天下之意;“中極”是古人所指的北極星,也被定義為帝王之位;“建極”指建立中正之道。皇極殿、中極殿、建極殿的名字并不比奉天殿、華蓋殿、謹(jǐn)身殿來得更加高明,但嘉靖皇帝之所以要這么做,原因是想進(jìn)一步證明大明王朝從他這里開啟了一個新時代。所以看上去只是簡單改了幾個名字,但其實玩的都是套路。

明朝滅亡,清朝定鼎中原后,紫禁城迎來了新主人。作為新王朝的統(tǒng)治者,清朝皇帝自然不可能沿用前朝的名字,因此故宮三大殿再度被改名。由于清朝統(tǒng)治者是來自東北的滿人,他們以少數(shù)人來統(tǒng)治占全國人口九成以上的漢人,自然希望能實現(xiàn)民族融合,以和為貴。所以這次更名重點突出一個“和”字,三大殿分別改名為:太和殿、中和殿、保和殿。

“太和”寓意萬年和順,國泰民安;“中和”出自《中庸》,意為“中也者,天下之本也,和也者,天下之道也”;“保和” 出自《易經(jīng)》,意為“志不外馳,恬神守志”,也就是神志得專一、保持宇宙間萬物和諧之意。