鄭和下西洋是中國與西方海上交通的一次重大事件,在整個航海歷史上具有重要地位,對明朝的外交關(guān)系也具有重大意義,使得中華民族的聲望遠(yuǎn)播海外。從中也可以看出明朝的航海歷史的發(fā)展,以及明朝對外交流的態(tài)度,接下來小編就給大家?guī)硐嚓P(guān)介紹,希望能對大家有所幫助。

一、鄭和下西洋的概述及性質(zhì)

明朝建立之初,明太祖朱元璋勵精圖治,想要把明朝建立為強大的國家,明太祖朱元璋統(tǒng)治的封建社會,吸取了前朝滅亡的經(jīng)驗教訓(xùn),采取了一系列為民的操作,例如:恢復(fù)生產(chǎn)、扶植工商業(yè)、發(fā)展經(jīng)濟等舉措,力求明朝國家安定、繁榮富強。

在農(nóng)業(yè)方面,自元朝末年農(nóng)民起義之后,土地集中的趨勢得到緩和,自從耕農(nóng)的數(shù)量越來越多,明朝初年又采取了各種積極的農(nóng)耕措施來發(fā)展農(nóng)業(yè),使得農(nóng)村農(nóng)業(yè)的經(jīng)濟得到快速的發(fā)展與恢復(fù)。

在手工業(yè)方面,明朝初期,推行了各種積極的商業(yè)政策,允許個人自由從事商品生產(chǎn),這一政策一下就刺激了手工業(yè)者們努力生產(chǎn)和提高技術(shù),手工業(yè)也得到長足發(fā)展。

在明代朝廷的大力扶持之下,具有資本主義萌芽的礦冶、紡織、造船、陶瓷等工業(yè),都有了很大的發(fā)展,農(nóng)業(yè)的快速恢復(fù)和發(fā)展,保障了明朝人民的基本物質(zhì)條件,加上商業(yè)也采取了多種保護措施,商業(yè)經(jīng)濟也快速的繁榮熱鬧起來,“洪、永、熙、直之際,百姓充實,府藏衍溢”,這是明朝經(jīng)濟發(fā)展的必然結(jié)果。

在明朝如此安定、繁華的大背景之下,“鄭和下西洋”的產(chǎn)生就是明朝與海外國家建立友好關(guān)系的橋梁,中國的海岸線非常長,面臨的海域非常遼闊,大多數(shù)的鄰國都是海外家國,通過海陸交通發(fā)展與海外各國建立聯(lián)系,是明朝初期的主要活動內(nèi)容,“鄭和下西洋”是為了明朝初期適應(yīng)外交的重要方式。

“鄭和下西洋”先后共七次,歷時有三十年之久,明朝初期,尤其是“鄭和下西洋”時期,明代朝廷對外國諸國奉行的政策,決定了“鄭和下西洋”的外交性質(zhì)。明朝由朱元璋打下江山,再由明成祖不斷發(fā)展鞏固政權(quán),得以明朝時代相傳,明太祖朱元璋和明成祖朱棣都執(zhí)行了一系列的對外政策,尤其是明成祖朱棣,比明太祖朱元璋更加注重與鄰國的對外友好關(guān)系的建立,同時,也更加重視朝廷的對外政策,收到朝廷政策的影響,“鄭和下西洋”的外交活動也受此影響。

明朝國家勢力強盛,封建專制制度在這時期得到強化,憑借著強大的政治、經(jīng)濟、軍事勢力,明朝初期對海外各國采取了以和平為主的外交手段,建立了以中國為中心的亞洲國際和平局面。

根據(jù)《史書》記載“與遠(yuǎn)邇相安于無事,以共享太平之福。” 由此可以看出,中國對外關(guān)系交流的總方針。即使在明朝時期出現(xiàn)了“靖難之役”,但這也絲毫沒有對國家對外關(guān)系交流造成影響,“鄭和下西洋”的最終目標(biāo)就是希望與海外國家共同建立“共享太平之福”,努力營造和平的外部環(huán)境,使得中國不受外部環(huán)境的威脅。同時,與各國在政治、經(jīng)濟、文化等諸多方面建立友好關(guān)系,讓國內(nèi)的政治安定、經(jīng)濟更加繁華。

二、鄭和下西洋的意義

“鄭和下西洋”整個階段都對海外各國執(zhí)行傳統(tǒng)的“懷柔政策”,比歷代的王朝在氣勢上更加的恢弘與壯大,再運用上也更加靈活。雖然明朝以“天朝上國”自居,但是沒有用大國兵威欺辱奴役他國,而是通過感化,用和平的凡是,讓各國心甘情愿作為“屬國”,臣服于明朝。

這種“臣服”也可以叫做是“藩屬關(guān)系”,用明朝強大的經(jīng)濟軍事實力作為強大的后盾,明朝通過“宣德化而招來之”的方式與海外各國保持若斷若續(xù)的政治外交關(guān)系,但是,這種關(guān)系也容易的導(dǎo)致明朝用經(jīng)濟換來政治上的“唯我獨尊”,這種虛名更加被古代明朝封建皇帝所鐘愛,所以,這種關(guān)系與近代殖民主義宗主國與殖民地之間奴役與被奴役的關(guān)系是截然不同的。

根據(jù)《史書》記載:“諸蠻夷酋長來朝,涉履山海,動經(jīng)數(shù)萬里。彼既慕義來歸,則貴予之物宜厚,以示朝廷懷柔之意”。

從中可以看出明朝皇帝用優(yōu)厚的經(jīng)濟物質(zhì)條件,來酬報遠(yuǎn)方海外國家從屬中國之心,對中國自然心悅臣服。洪武四年,明太祖朱元璋在福建行省中說道:“占城海舶貨物,皆免其征,以示懷柔之意”,由此可見,明朝在對外貿(mào)易中一直就貫徹“懷柔政策”的原則,不著眼于海外國家的經(jīng)濟,寧愿讓其它國家獲得更多的經(jīng)濟利益,借此以招徠之。

在洪武五年,明太祖朱元璋對中書省臣又說道:“西洋瑣里,世稱遠(yuǎn)番,涉海而來,難計年月,其朝貢無論疏數(shù),厚往而薄來可也”,這體現(xiàn)了明太祖朱元璋的“懷柔政策”,并不計較遠(yuǎn)方國家進貢貢物的好壞以及貢物的多少,實際上是為了獎勵其它國家來華的誠心。雖然明朝在經(jīng)濟上付出了一定的代價,但是卻在政治上擴大了明朝的影響力,從而達(dá)到了“懷柔政策”的目的。

明成祖朱棣繼位之后,又將“懷柔政策”發(fā)揮到極致,利用“鄭和下西洋”這種舉措達(dá)到將明朝的影響力延伸至亞洲各個角落,甚至是歐洲等地,根據(jù)《史書》記載,在洪武三十五年,朱棣對禮都臣說:“太祖皇帝時,諸藩國遣使來朝,一皆遇之以誠,其以土物來市易者,悉聽其便,或有不知避諱而誤干憲條,皆寬有之,以懷遠(yuǎn)人”。

由此可以看出明成祖朱棣在執(zhí)行“懷柔政策”的見識與氣度,明成祖朱棣比明太祖朱元璋在執(zhí)行“懷柔政策”之時更加的有氣魄,鄭和及其隨心的人員,正是由于這種“懷柔政策”的支持,在下西樣的數(shù)十年中,做出了顯著的成效。

在宣德六年,鄭和在總結(jié)歷次下西樣的經(jīng)歷之時,開宗名義,一語道破了“鄭和下西洋”的性質(zhì),明朝建立之后,一個無比強盛的國家在東方屹立而起。明太祖和明成祖締造和鞏固了明朝的發(fā)展,兩位皇帝的雄才大略,向往建樹四海安定,“共享太平之福”,在這種美好理想以及政策指導(dǎo)之下,鄭和奉命出使,為明朝在海外建立了超越前朝的功績,貢獻(xiàn)了畢生的精力。

三、鄭和下西洋與明代對外政策的關(guān)系

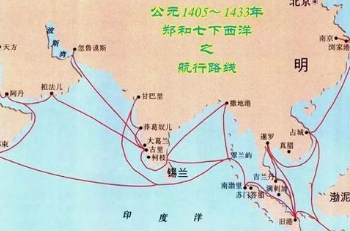

鄭和自永樂三年,第一次奉命出使,直到宣德八年,第七次下西洋,這七次航海之中,可以將“鄭和下西洋”分為七次,前期大致分為前三次,后四次也就是“鄭和下西洋”后期,在前三次鄭和使團下西洋,在這一歷史時期,鄭和使團到達(dá)的范圍大致都在東南亞或者南亞,主要來往于東南亞各國之間,在當(dāng)時中國與東南亞部分國家存在著許多的矛盾需要解決,如果不將這些矛盾解決,鄭和使團不可能跨越東南亞,向更遠(yuǎn)的地方前進。

在鄭和使團在東南亞地區(qū)之時,東南亞的局勢并不安定,局勢動亂,最嚴(yán)重的問題,就是安南所奉行的侵略政策,嚴(yán)重危害了東南亞各國的安全。安南自宋朝以來,就立陳氏為王,世代都是中國的從屬國,但是后來安南發(fā)生暴亂,黎氏統(tǒng)治了安南,對內(nèi)執(zhí)行“暴征橫斂,酷法淫行,百姓如蹈水火”的政策,對外執(zhí)行攻“劫占城,欲使草屬,又侵掠思明府”的政策,不僅是安南的百姓生活在水生火熱之中,就連鄰國也不敢對安南有任何逾越,明朝皇帝對安南的侵略行徑極為憤怒。

再有就是東南沿海許多的島嶼局勢非常緊張,有些是反明的勢力,有元朝的余孽,有反抗明朝的豪強地主,雖然這些反明的武裝力量人數(shù)不多,但是能量很大,時不時就出來對明朝就行騷擾,再加上一些海上的強盜、亡命之徒等,將沿海島嶼作為據(jù)點,對過往船只搶劫財務(wù),這些種種都對明朝的統(tǒng)治者來說,是郁結(jié)于心的,除之而后快。

這些也是促使明太祖朱元璋想要派遣“鄭和下西洋”的原因之一,想要建立東南亞和南亞的和平局勢,實現(xiàn)明朝對海外國家既定的遠(yuǎn)謀,開啟“鄭和下西洋”的海航活動,建立海外新的歷史功績。

明朝想要打開海上交通,那必須打開東南亞和南亞的局面,建立朝廷的威信,同時,也還要解決東南亞各國的一系列矛盾,要解決這些問題,明朝光是下幾道文書或者是派遣使節(jié)前往都是無濟于事,朱棣憑借著政治、經(jīng)濟強大的軍事勢力,派遣鄭和率領(lǐng)著當(dāng)時世界上最龐大的船隊,載著兩萬多人的精銳部隊,三次遠(yuǎn)赴“西洋”,這三使得東南亞和南亞等眾多問題得到解決。

鄭和使團第一次航海出行,行至爪哇,因到達(dá)爪哇之后士兵無辜被殺,正當(dāng)想要興師問罪之時,爪哇國王便來賠禮道歉,說的誤會,并保證賠償黃金六萬兩,但是,鄭和回國之后,爪哇以為風(fēng)頭已經(jīng)過去,便對繳納賠償金一事不予理睬,后來,明朝皇帝又命鄭和第二次去爪哇進行交涉,爪哇國王見第二次來的使團更加的恢弘,氣勢更加宏偉。

于是非常懼怕,“禮部臣以尚欠五萬兩,請法司治爪哇使者罪”,鄭和使團對爪哇施加影響,顯示出了明朝的威懾力,再加上明朝對爪哇的寬容,實行“懷柔政策”,自此之后,爪哇每年對明朝進行納貢,心悅臣服的愿意做明朝的“從屬國”。

鄭和使團“下西洋”的前期任務(wù)主要是解決東南亞和南亞的沿海諸國的問題,建立和平的國際關(guān)系局勢,另外,鄭和使團還有更加重要的任務(wù),那就是為下一步航海航行至更遠(yuǎn)的地方,那就需要選擇一個合適的中轉(zhuǎn)據(jù)點,也就是海上航行的交通中轉(zhuǎn)點,鄭和在行至古里之時,與古里的人民建立了深厚的友情,鄭和選擇“古里”作為下西洋的中轉(zhuǎn)站據(jù)點。

鄭和經(jīng)過前面三次航海下西洋之后,積累了豐富的航海經(jīng)驗,在鄭和下西洋的同時,明成祖也征服了漠北地區(qū),在鄭和第三次下西洋回國之后,明朝已經(jīng)進入了鼎盛時期,政治、軍事、經(jīng)濟實力變得更加強大,在明朝的南北都沒有任何威脅,鄭和后期的航海時機變得更加的成熟。

在這個階段,鄭和開始了第四次航海,繼續(xù)向西航行,行至波斯灣、阿拉伯、波羅的海及東非更遠(yuǎn)的地方,向未知的世界前行,開辟新的海上航線路,讓從來都沒有來過中國的海外國家,都“賓服”于中國。

根據(jù)《明史》記載:“永樂十年,天子以西洋近國航海貢深,糟順擁下,而遠(yuǎn)者猶未賓服,乃 命鄭和貴璽書往諸國。”

鄭和使團經(jīng)過南洋群島,橫渡了印度洋,穿越紅海,最遠(yuǎn)到達(dá)赤道以南的非洲東部海岸及馬達(dá)加斯加島一帶。通過發(fā)現(xiàn)新航路,訪問了許多阿拉伯及東非沿岸的國家,與之建立了友好的外交關(guān)系,使得明朝的聲威遠(yuǎn)播海外,相互促進了經(jīng)濟文化的交流,有利于本民族的繁榮昌盛。

四、結(jié)束語

“鄭和下西洋”的杰出貢獻(xiàn),使它在中國歷史上,甚至是世界歷史上都具有非常重要的歷史地位,“鄭和下西洋”在歷史上的成就主要是建立了東南亞、南亞、東非等沿海國家的和平局面,經(jīng)濟上促進了亞非國家的國際貿(mào)易,在文化方面,促進了亞非國家敷宣 中國的教化,增加了中國人民對亞非海外國家的認(rèn)識和了解。與此同時,也促進了“海上絲綢之路”的發(fā)展。