許多讀者都想知道,為什么漢武帝推行的推恩令沒有遭到反抗和抵制。下面我們一起來探討這個問題,給大家提供參考。

推恩令是漢武帝內(nèi)戰(zhàn)外交中的重要措施之一,卻總是被其他更有出名的政策所掩蓋了鋒芒。

但這一法令的出臺,還是從根本上削弱了漢初長期存在的地方諸侯封國。很多原本還具有很強(qiáng)實(shí)力的同姓王,在幾代人之內(nèi)就被強(qiáng)行分家為名不見經(jīng)傳的小土地貴族。

但更讓人疑惑的是,任何人都能看出漢武帝法令的真實(shí)目的,卻沒有人敢站出來進(jìn)行反對。這是哪些因素造成的呢?

推恩令是漢朝削藩的最后一擊但并不是開始

其實(shí),漢武帝敢于宣布推恩令,就是吃準(zhǔn)了當(dāng)時的諸侯們已經(jīng)不敢反抗他的長安朝廷。

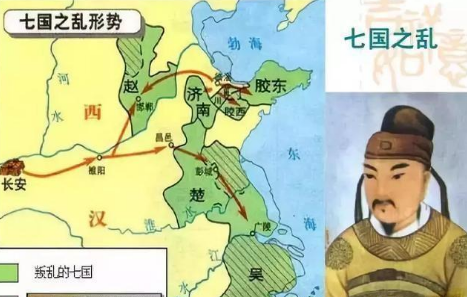

否則,頒布類似的措施就等于逼著諸侯發(fā)動一次類似七國之亂的叛變。而且因?yàn)橥贫髁钍轻槍μ煜滤兄T侯的,所以可能鬧的更大而難以收場。但漢武帝時期的地方諸侯,實(shí)在已經(jīng)沒有了漢初的實(shí)力。

自劉邦建立漢朝,新帝國就一直在西周模式和大秦模式之間來回?fù)u擺。

一方面是秦朝的滅亡過程,讓劉邦不能無視當(dāng)時還有很大影響力的先秦地方貴族殘余。另一方面則是他和他的繼承人都希望在權(quán)力上,向秦始皇的理想靠攏。

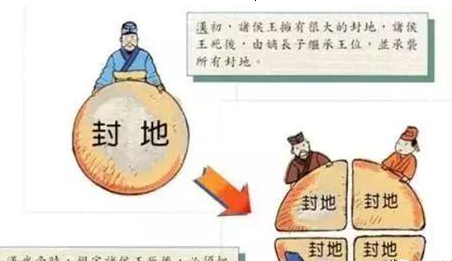

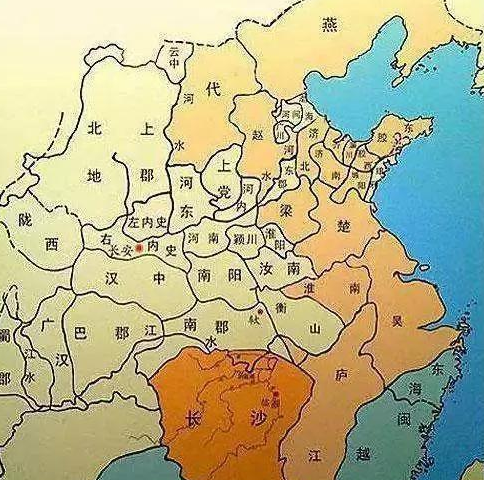

漢初的格局是皇帝與諸侯的領(lǐng)地各占一半江山

所以,就有了漢初的奇怪格局。

一個占據(jù)帝國半壁江山的皇帝直屬區(qū)域,一大片相加起來等于另外半個帝國的眾多諸侯封地。其中既有最后的先秦諸侯后裔,也有跟隨劉邦建功立業(yè)的老臣,以及越來越多的劉氏子孫。

當(dāng)然,這種平衡要維持是很難做到的事情。

七國之亂的爆發(fā),就是漢朝中央勢力對地方諸侯勢力擠壓的結(jié)果。而且這次叛亂的七個諸侯,實(shí)際上都是劉邦那代人的直系子孫。至于連家族成員都不是異姓王,早就在劉邦和呂后的不斷清洗下滅絕。這又讓原本的地方勢力,都開始尋找劉姓王爺來做自己的利益總代理,間接激化了長安與關(guān)東各諸侯的矛盾。

七國之亂就是漢朝中央與地方諸侯的矛盾總爆發(fā)

不過,從七國之亂的進(jìn)程也可以看出,諸侯國至少在漢景帝的時代就已經(jīng)不再具有聯(lián)手抗衡長安方面的能力。

當(dāng)時最具實(shí)力的諸侯,除了帶頭作亂的吳國外,就是同屬于中央王室的梁王。而就是這個作為中央與地方勢力緩沖的梁國,也在漢武帝時代被徹底取消吞并。所以諸侯們自然是愈發(fā)削弱,而漢武帝手里的資源是日益增多。

此外,漢朝皇帝在自己的直屬區(qū)域內(nèi)推行秦制,所以往往依靠壓榨百姓、商人和地主,獲得遠(yuǎn)高于諸侯在各自封國內(nèi)所能汲取的稅賦比例。這也讓皇帝可以供養(yǎng)更多的精銳部隊(duì),并從各地抽調(diào)精干的士兵到自己的直屬部隊(duì)里服役。

諸侯王顯然不可能在越來越小的土地內(nèi)做到這些。在七國之亂后,雙方的軍事實(shí)力差距就進(jìn)一步拉大了。

七國之亂已經(jīng)表明地方諸侯的實(shí)力開始難以與皇帝抗衡

最后,漢武帝時代的諸侯國內(nèi)部,已經(jīng)不再由諸侯王自己所控制。

從七國之亂后開始,漢朝中央就逐步派遣流官到地方上任職。他們?nèi)〈嗽镜闹T侯王和地方派大族代表,成為地方封國里的實(shí)際管理者和控制人。所以,漢武帝要搞推恩令就幾乎沒有任何阻力可言。諸侯王本身也只是一個掛職的封國所有者,對領(lǐng)地內(nèi)的軍政事物已沒有太大的話語權(quán)可言。

但很多人受歷史教科書的影響,認(rèn)為漢朝壓制和瓦解地方封國是靠漢武帝的推恩令才做到的。殊不知在漢武帝之前的幾代人,都在做著真正的基礎(chǔ)性工作。否則,根本沒有漢武帝舒舒服服發(fā)布此類法令的機(jī)會。