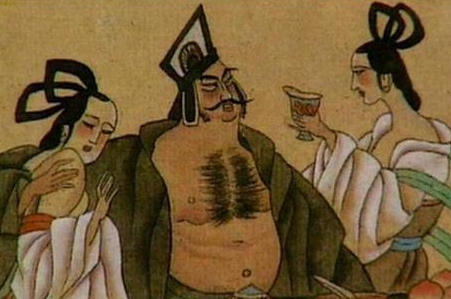

商紂王一直以來被認為是施行暴政,導致滅國的國君。然而,他真的有我們在演義小說中讀到的那樣不堪嗎?今天,和小編一起去探究一下。

其實對于商紂王這樣的暴君,流傳有各種說法,后來已經有學者不斷提出質疑。到了近代,這種質疑就更多了。毛澤東就認為,商紂王非但不是暴君,反而是一個十分有作為的國君,他出兵攻打東夷,把中原的先進文化帶到了邊遠地區。

商封王之所以失敗,是因國內出現大批反對勢力,尤其是以箕子、微子啟為首的舊派貴族,他們里通外國,勾結敵國顛覆了國家政權。我們不能斷定哪種說法一定是正確的,但是僅憑史書上的只言片語就對一代國王隨便定性,其實也是不太合理的。深入挖掘商朝滅亡的原因,有助于我們更好地公正地解讀商紂王。

從商紂王殘害忠良,寵信奸臣的指控中,我們可以看到商朝王公貴族和新興勢力之間的不可調和的矛盾。貴族們依賴的是經過長時間形成的盤根錯節的關系網,以及對很多職位權力的把持。新興勢力直接依靠商紂王的權力,是商紂王用來和王族親貴們進行斗爭的主要力量。

統治集團的矛盾,是商朝滅亡的重要原因。箕子和微子啟等人在商朝火亡之后,確實得到了周朝的優待。這說明即使他們沒有里通外國,顛覆國家,但最起碼他們是商朝內部反對商紂王的一支力量。

帝乙傳位給少子紂王,而不是傳位長子微子啟。倘若這樣的說法屬實,那么很難想象微子啟會對這樣的結果聽之任之,甘之如飴。并且,商朝的王位繼承制向來沒有固定的規定,兄死弟及或者父死子繼都是可以的,也就是說每一位商王的兄弟和兒子都有繼承的權力。所以至尊皇位的爭奪,這中間的矛盾不是那么容易解決的。所以以微子啟為首的反動派的處處掣肘,也是不難看出的。

歷代有作為的商朝君王都有四處征戰擴大疆土的豐功偉績,但是到了商紂王的父親稱王時,很多小國已經是不愿依附于商朝,商紂王為了扭轉這種局面,開始頻繁地對外出兵,齊王回到商朝的全盛時期。

歷史記載,商紂王的對外征伐確實取得了一些不錯的成果。商朝的疆域擴大了,也抓回了不少奴隸為貴族服務。中原先進的文化也傳到了那些偏僻的蠻荒之地,促進了當地經濟文化的發展。

但是商紂王的常年作戰消耗了很多的國力,國庫漸漸空虛。而在戰利品分配上,又沒能照顧王族們的利益,導致內部矛盾進一步加劇。

周朝本是商朝西部的一個落后部族,論實力是比不了商朝的。周人自己對于強大的商朝也非常畏懼,他們反對商朝的聯盟其實只是聯合了大批同樣對商不滿的小部落,大家一起結成反商同盟。但是那些小國并不一定完全聽從周人的命令。

武王伐紂為何能取得勝利,其實很大原因還是因為當時商紂王的大軍正遠征東夷未歸,

再加上商朝的內部矛矛盾進一步步爆發,殺掉比干,囚禁箕子等等。周武王抓住這一最好的出兵時機,集合了一支強大的聯軍,大舉進攻商朝。 商軍主力在外征戰,商紂王無奈之下,只好武裝起奴隸戰俘來抵抗。其結果當然是一敗涂地,商紂王也因此丟了性命。

商討王之所以留下干載罵名,就在于他是亡國之君。其實亡國之君并個一定都是昏君、暴君。明朝末代皇帝祟幀,就是一個勤于政事、有志中興的思主,但最后還是沒能挽救明朝于危亡之中;再看看漢朝末代君主漢獻帝、清朝最后一任皇帝溥儀,我們難道能把朝代滅亡的責任都推到他們身上嗎?

一個朝代的衰亡,是很多復雜因素作用的結果,亡國之君未必有多昏庸,但是大勢所趨、即使身為帝王,以他們的時代局限性而言,也沒有辦法挽救危亡。