每當一提起趙匡胤總會想起電視里面的那位,那么小編就不得不給大家詳細的說一下了。

宋代歷代皇帝都延續了趙匡胤的重文輕武政策,大宋的士大夫猶如進入了一個新時代,“蓋宋之政治,士大夫之政治也。”儼然是士大夫與皇帝“共天下”。

同時,士大夫的“膨脹”對于限制皇權也有著積極的意義。

在我國古代社會,士大夫由士而仕,把“參政議政”作為實現自己人生理想的重要途徑。

陳橋兵變以后,趙匡胤為了避免重蹈唐末和五代十國時期武人擁兵自重的覆轍,奉行崇文抑武政策,“以易武臣之能事”,趙匡胤一再宣稱:“宰相需用讀書人”。

宋代的士大夫猶如進入了一個新時代,“蓋宋之政治,士大夫之政治也。”

士大夫善諫、敢諫

宋朝士大夫善諫、敢諫,始終敢于“批龍鱗”、“犯天顏”,士大夫們在內心深處并未把皇帝視為神圣不可侵犯的,竭盡全力地向皇帝灌輸納諫的意識,認為君主應該做到從諫如流。

“自古人君,納諫則興,拒諫則亡。”

“崇儒納諫,人主之大利。”

王安石言道:

“貴為天子,富有天下,茍不能行道,適足為父母之羞。”

即便是九五之尊,一旦行為不端,照樣遺羞天下,從中可以看出,王安石認為皇帝也會犯錯,犯錯了就應該批評指正。

士大夫是北宋的“頂梁柱”,他們通過科舉制進入政治圈子后,表達出了強烈的“為民請命”的愿望,他們重視諫議的作用,在士大夫看來,如果皇帝不能納諫、從諫,那么皇帝很容易就會成為暴君,國家就會面臨危險。

宋代的士大夫把大臣善諫,皇帝納諫放在了治國平天下的首要地位。

“宋之立國,元氣在臺諫”。

面對著士大夫的“敢言”、“善言”,宋朝皇帝并沒有置若罔聞、嗤之以鼻,反而是予以尊重,認真聽取采納。

宋太宗就曾言:

“且天下廣大,卿等與朕共理。”

在臣子的“監督”下,皇帝的言行不得不有所收斂。

宋仁宗即言道:

“臺諫之言,豈敢不行?”

由此可見,臣子的敢言使得皇帝感到畏懼,在一定程度上可以有效制約皇權,防止了皇帝的“胡作非為”。

人人得而入仕

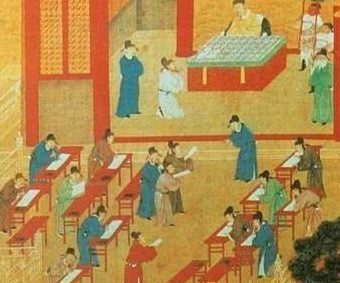

科舉制的創立打破了豪門貴胄對仕途的把控和壟斷,大量的農家子弟得以走進政壇。

宋朝是趙匡胤通過政變建立的,他對唐末和五代十國時期武將擁兵自重的情形記憶猶新,為了避免宋代重蹈覆轍,采取了“偃武興文”的策略,他登基后便發問:

“吾欲息天下之兵,為國家建長久之計,其道如何?”

為了“息天下之兵與建長久之計”,趙匡胤解除了手下大小將帥的兵權,而代之以文官治國,在他看來,弱不禁風的讀書人更可靠,“以易武臣之任事者”,宋太祖的崇文政策也為以后的歷朝皇帝所效仿。

既然在治國上倚重文人,那么就要完善科舉制度,為士大夫入仕大開“方便之門”。宋朝打破了科舉制原有的門第限制,不重譜牒,不看出身,不講身份,人人皆可參加,人人皆可入仕。

“雖山野貧賤之家,子弟茍有文學,必賜科名。”

無論是富家子弟還是平民百姓都可以參加科舉考試,“取士不問家士”成為了常態。

士大夫利用史官制約皇權

中國封建歷史,從頭到尾都是專制主義中央集權和君主專制不斷強化的歷史,與坐擁天下的皇帝相比,飽讀詩書的士大夫是那么的“微小”。

“名卿士大夫,十有八九出于場屋科舉。”

他們依靠皇權以實現自己的人生理想,沒有過硬的“后臺”和過多的經濟訴求,卻以“解救”天下蒼生為己任,在大原則無法改變的情況下,只能巧妙地對皇權進行了制約。

“蓋史官之權,與天與君之權均。大抵三者更相助,以無遺天下之是非。”

從中可以看出,在制約皇權的道路上,史官被宋朝的士大夫充分地“利用”起來,成為了他們制約皇權,實現自己人生理想的一把“尚方寶劍”。

史官主要是記載皇帝的言行,將其編寫成起居注、實錄等,最后載入正史。呂公著曾經上書宋神宗,告誡道:

“人君一言一行,史官必書。若身有失德,不惟民受其害,載之史策,將為萬代譏笑!”

據史料記載,宋太祖時期曾有位官員有要事求見,此時宋太祖正在后苑玩鳥,官員緊急求見,所奏之事不過是平常之事,宋太祖大怒,舉起斧子砸在官員嘴上,打落了兩顆牙齒。

官員緩緩撿起牙齒裝入懷中,宋太祖不悅地說道:

“汝懷齒,欲訟乎?”

被打官員“有條不紊”地對回道:

“自當有史官書之也。”

顯然,在宋朝,士大夫出身的史官是臣子制約皇帝的一大法寶。

“恐史官載之于史,被后人斥為暴君。”皇帝不得不大大有所“節制”。

士大夫以培養圣賢君主為己任

宋代的士大夫普遍具有以造福天下蒼生為己任的擔當意識和人生理想,被馮友蘭先生稱為“橫渠四句”的“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學,為萬世開太平。”就是他們思想的精髓所在和為之奮斗的人生目標。

在封建專制的宋代,士大夫要想實現自己的奮斗目標,就離不開圣賢君主的支持,為此,在宋代建立之初,士大夫就把如何培養圣賢君主提上了日程。縱觀上下五千年,歷朝歷代往往都是圣賢君主少得可憐,殘暴君主層出不窮。

而有宋一代反倒出了不少圣賢君主,究其原因主要是士大夫在朝廷上可以說得上話,歷代帝王也注重以文化人,以文化己。宋朝開設有經筵,皇帝定期或不定期接受士大夫的教育,這也是宋朝臣子們限制皇權的一大舉措。

在對皇帝進行教育之時經筵官往往是以老師自居,皇帝成為了課堂上的學生。在士大夫的嚴格教育下,宋朝皇帝大都養好了喜好讀書的習慣,如宋哲宗說道:

“并無所好,惟是觀書。”

中書舍人彭龜年曾指出:

“人君之學與書生異,惟能虛心受諫,遷善改過,乃圣學中第一事,豈在多哉。”

其中最為稱道的就是宋仁宗。有史料記載:

“仁宗皇帝百事不會,只會做官家。”

“仁宗恭儉仁恕,出于天性。”

“所施忠厚之政”。

有一次臺諫建議裁減后宮的奏折送到宮中時,宮女們正在給宋仁宗梳頭。在得知大臣們要求裁減后宮的事情后,宮女們憤憤不平地說道:“現在很多大臣家里都養了不少歌姬舞女,官家的妃嬪侍女本來就少,憑什么只許他們享受快樂,不讓官家身邊多幾個貼心人?宋仁宗答道:“臺諫之言,豈有不從之理?”

宋仁宗果然忍痛割愛,將自己身邊的一些侍女和妃嬪遣送出宮,聽從諫官之言,裁減了后宮。由此可見,正是由于士大夫的培養教育,宋仁宗才成為了大家心目中的“完美君主”。

在有宋一朝,士大夫不甘僅為皇帝的“奴才”,不斷增強主人翁的使命感,以與皇帝“共天下”為己任來實現自己“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學,為萬世開太平。”的人生理想,敢于進諫皇上,利用史官制約皇權,不斷強化對皇上的儒學教育以培養出圣賢君主。

在宋代,士大夫發揮著不可忽略的作用,儼然是士大夫與皇帝“共天下”。

士大夫的“膨脹”對于限制皇權有著積極的意義,甚至可以說,宋朝沒有出現暴君,與士大夫的“作用”是分不開的,這在我國漫長的封建社會中,不得不說這是一大進步。