你是否曾好奇古代烽火臺的作用是什么?如果不清楚,那么小編就為你帶來詳細介紹。接下來,請繼續閱讀~

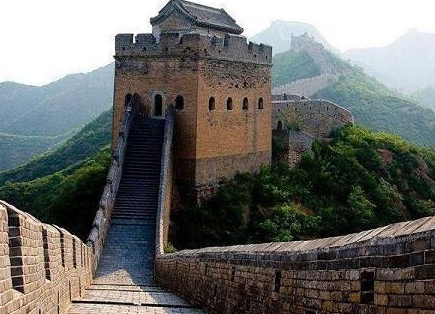

烽火臺又稱烽燧,俗稱烽堠、煙墩、墩臺。

是古代軍情報警的一種措施。

古時用于焚燒烽火傳遞重要消息的高臺,是古代重要軍事預防設施,是為預防敵人入侵而建的,遇有敵情發生,則白天施煙,夜間焚燒,臺臺相連,傳遞消息。

短長常迂腐但行之有效的消息傳遞技巧。烽火臺名稱由來“烽火”,古代邊防報警的兩種信號,白天放煙叫“燧”,夜間舉火叫“烽”。烽火臺在漢代稱作烽堠(烽候)、亭燧,唐宋稱作烽臺,并把“烽燧”一詞也引申為烽火臺,明代則一般稱作煙墩或墩臺(西北明代墩臺,大的還有御敵之成果,小的則唯有望而無點烽火之成果)。烽火臺設備構造烽火臺通常選擇易于相互遠眺的高崗,丘阜之上建立,臺子上有守望房屋和燃煙放火的設備,臺子下面有士卒居住守衛的房屋和羊馬圈,倉庫等設備。

烽火臺之間隔斷一般大約為十里,通常選擇易于相互了望的高崗,丘阜之上建立。明代也有隔斷5里左右的,守臺兵士發現敵人來犯時,理科于臺上燃起烽火,鄰臺見到后依樣隨之,這樣敵情便可迅速傳遞到軍事中樞片面。烽火臺一般獨立設備,也有三、五個成犄角建設為烽堠群的,烽火臺的風格因時因地而不同,概略為方、圓兩種。烽火臺的作用烽火臺其作用主要是便于伺探,同時有敵入侵時,可以或許大約大約大約焚燒稻草等可燃物,這樣可以或許大約大約大約用烽火通報敵情,以讓下一個崗前進警戒。很重要的是傳遞軍情,它需要與敵臺、墻臺等長城設備密切配合。敵臺可充作傳遞烽火消息的墩臺,沒有敵臺也沒有適于點烽的墻臺的地方,按傳烽路線必須建有烽火臺。

薊鎮總兵戚繼光在《練兵紀實》中講:“自古守邊不過遠斥堠謹烽火。薊鎮以險可恃,烽火不修久矣。緣軍馬戰守應援素未演練分派,故視烽火為無用。今該議擬呈會督撫參酌裁訂:凡無空心臺之處,即以原墩充之,有空心臺所相近百步之內者,俱以空心臺充墩。大大約相去一、二里,梆鼓相聞為一墩。”戚繼光還制定了傳烽之法,編成一般順口的《傳烽歌》讓守臺官兵背誦熟記。經過嚴格演練,賣命傳烽的守軍能以烽火切確傳遞軍情,而且迅速,一般三個時分就可傳遍一切薊鎮防線。烽火臺是白天點狼糞,晚上然柴草,白天燒狼糞用煙比較明顯晚上燒柴草靠火光報警。