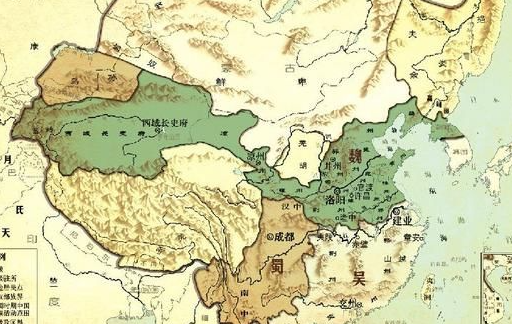

三國時期曹魏、蜀漢、東吳三個政權互有攻伐,從公元220年曹丕篡漢稱帝,建立魏國,到280年西晉滅吳,三國足足鼎立了60年之久。三國之一的曹魏占據(jù)了中國包括傳統(tǒng)核心統(tǒng)治區(qū)——中原地區(qū)在內(nèi)的半壁江山,無論是人口和土地都遠超蜀漢和東吳,然而卻始終不能攻滅兩國、統(tǒng)一天下。究其原因,除了蜀漢和東吳結盟一直抗魏之外,也離不開兩國各自依托有利地形構建的國家防御戰(zhàn)略體系。關于蜀漢和東吳各自的防御體系,蜀漢大臣鄧芝在勸說孫權吳蜀結盟的時候說的話,基本上一語中的:“吳、蜀二國四州之地,大王命世之英,諸葛亮亦一時之杰也。”

蜀有重險之固,吳有三江之阻,合此二長,共為唇齒,進可并兼天下,退可鼎足而立,此理之自然也。”(陳壽《三國志》)擁有重險之固的蜀漢,依據(jù)周邊不同的政治格局,靈活地選擇防守策略,依托有利地形,從北、東、南三面打造了一整套穩(wěn)固的邊境防線作為三國中最弱小的蜀漢,僅憑益州一州之地卻能在三國中存活50多年,拋開人為因素,更多的還是得益于四川盆地周邊多山的有利地形,“蜀道之難難于上青天”嘛。除了重山險阻的有利地形,蜀漢統(tǒng)治者也沒有放棄積極的防守策略。據(jù)《讀史方輿紀要》記載:“武侯治蜀東屯白帝以備吳,南屯夜郎以備蠻,北屯漢中以備魏。

” 蜀漢根據(jù)周邊所面對得不同的政治格局,以白帝城、夜郎、漢中為戰(zhàn)略支撐點,從東、南、北三面建立了不同的防守體系。1、東面防線東部防線當然主要是防御東吳的,雖說吳蜀兩國大部分時間都是以盟友關系并存的,但是國與國之間沒有永恒的朋友,只有永恒的利益。這從赤壁之戰(zhàn)孫劉聯(lián)軍大敗曹操后,東吳又聯(lián)合曹魏襲取荊州、斬殺蜀漢大將關羽可見一斑。劉備為報關羽之仇起兵攻吳,在經(jīng)歷夷陵之戰(zhàn)的慘敗后便退保白帝城。為了防備東吳的進一步軍事報復行動,劉備設置了永安都督一職,由地位僅次于諸葛亮的托孤大臣李嚴來擔任,由此可見蜀漢君臣對于永安一地的重視。

永安城(今重慶奉節(jié)縣的夔州城)位于白帝城附近,此城面朝長江,背依峻嶺,依山而建,地勢險要,易守難攻,更兼緊鄰孫吳邊境,是扼守蜀漢的東大門。劉備在此設置永安都督并以托孤大臣李嚴擔此要職,就是看中了此地險要的地勢。作為防御東吳的一個重要據(jù)點,一旦東吳有軍事行動,蜀漢就會迅速增兵永安,御敵于國門之外。而永安僅僅還只是蜀漢東部防線的外層。內(nèi)層防線則以戰(zhàn)略要地江州(今重慶主城)為中心。位于成都平原以東,地處長江與嘉陵江匯合處的江州,地理位置也十分重要。“(重慶)府會川蜀之眾水,控瞿唐之上游,臨馭蠻夔,地形險要。春秋時巴人據(jù)此,常與強楚爭衡。秦得其地,而謀楚之道愈多矣。......從來由江道伐蜀者,未嘗不急圖江州,江州咽喉重地也。”(《讀史方輿紀要》)為防止東吳溯長江而上而伐蜀,作為戰(zhàn)略要沖的江州自然是蜀漢防守的重點。而且作為內(nèi)層防線的支撐,一旦外層防線的永安失守還可以作為第二道防線為蜀漢贏得反應時間。

2、南面防線蜀漢南面防線的功能主要是防御南方蠻夷的叛亂,其作為前進基地和開拓據(jù)點的意義大于防守的意義,因為南方的蠻夷部落在諸葛亮南征時實行的既戰(zhàn)又撫政策下已經(jīng)老實多了。經(jīng)濟落后、實力微弱又一盤散沙的南蠻部落已經(jīng)對于蜀漢構不成實質威脅了。蜀漢在南方的防守策略是:一方面,控制南中地區(qū),設“庲(lái)降都督”一職,在出入南中要道上設立防御據(jù)點,防止蠻夷的叛亂;同時采取安撫蠻夷的策略。所謂南中地區(qū),是指蜀漢牂牁(zāng kē)郡、朱提郡、越巂(xī)郡以南的地區(qū)。如果蜀漢控制了南中,既可以為蜀漢提供一個穩(wěn)定的大后方,以集中兵力對付曹魏,又可以利用當?shù)馗火埖奈锂a(chǎn)補充軍需,一舉二得。據(jù)《三國志·李恢傳 》記載,李恢在成功鎮(zhèn)壓南中叛亂后,南中地區(qū)“賦出叟,濮耕牛戰(zhàn)馬金銀犀革,充繼軍資,于時費用不乏。”3、北面防線蜀漢的北方面對得是最強大的敵人——曹魏,針對敵強我弱的政治形勢,依據(jù)四川盆地北部山水相間的復雜地勢,蜀漢在依托有利地勢構建數(shù)重防線的同時,制定了以攻代守的積極防御策略。

雖然敵強我弱,但是蜀漢依然是伐魏不絕,從諸葛亮的六出祁山,到姜維的十一次北伐,終蜀漢之世,幾乎就沒有中斷過對曹魏的征伐。與其說這是對“興復漢室”、“還于舊都”夢想的執(zhí)著,倒不如說這是蜀漢統(tǒng)治者以攻代守、為自己贏得戰(zhàn)略空間的努力。另外,蜀漢能夠掌握戰(zhàn)略主動權,說打就打,說退就退,主要得益于四川北部山區(qū)險峻的地理環(huán)境,和蜀漢以此為依托構筑的數(shù)重防線。從北往南,蜀漢主要構筑了大約五道防線。第一道:以漢中為中心,北面以秦嶺南麓為屏障,緣山修建了若干防御據(jù)點,如漢城、樂城、陽平關、白馬塞等;第二道:以劍閣、馬鳴閣等山道險隘和白水、西漢水為依托,建立漢中以南的第二道防線;第三道:以涪縣為支撐據(jù)點,建立第三道防線。涪縣在成都平原最北端,依涪水而建,北達漢中,南抵江州,是從東、北兩個方向進入成都的的必經(jīng)之路,地位位置相當重要;

第四道:以綿竹為支撐據(jù)點,建立第四道防線。綿竹依綿水、鹿頭關而建,自北而來必經(jīng)此地,是保衛(wèi)成都的軍事重鎮(zhèn);第五道:以雒城為中心建立最后一道防線。修建于雒水南岸的雒城,是保衛(wèi)成都的最后一道屏障。因為雒水的天然阻隔,雒城具有較高的防御力。 長江天險是東吳構建防御體系的最大依仗作為連接內(nèi)陸和沿海地區(qū)的一條水路交通要道,長江在中國古代一直扮演著天然防御屏障的重要作用。無數(shù)英雄折戟長江邊:赤壁之戰(zhàn)的曹操、淝水之戰(zhàn)的苻堅、金主完顏亮等,對這條寬闊的水道無不是望水興嘆。而東吳窮幾代人努力、花費數(shù)十年之功構建的長江防線,更是東吳政權哪怕經(jīng)濟、軍事實力都落后于曹魏而依然存續(xù)數(shù)十年的最大依仗。從東吳的全盛疆域來看,處于東吳北部國境線上的長江從上游的西陵一直到入海口,綿延數(shù)千里,在這么長的距離上想沿江處處設防,顯然是不切實際的。長江防線看似很長,但緊要之處則不過數(shù)個,只要將這幾個戰(zhàn)略要地守好,則可保整條防線無虞。

正如東吳謀臣所言:“疆界雖遠,而其險要必爭地,不過數(shù)四,猶人雖有八尺之軀靡不受患,其護風寒亦數(shù)處。”(《三國志》)那么東吳打造的長江防線的戰(zhàn)略支撐點有哪些呢?主要有三個:建業(yè)(今南京)、夏口(今武昌)、江陵(今荊州)。1、以首都建業(yè)為中心的東線防區(qū)東吳的首都建業(yè),也就是如今的南京,乃是虎踞龍盤的形勝之地,自古就是兵家必爭之地。孫權遷都建業(yè)城,一方面是考慮到建業(yè)自古便是有王者都邑之氣的名城,而最重要的是因為此地的長江靠近出海口,江面寬闊,水勢浩大,且港汊眾多,有利于水師大軍的駐扎和調(diào)動。同時更加寬闊的江面也是阻敵的最佳屏障。對此,孫權曾說過:“秣陵(也就是建業(yè))有小江百余里,以安大船,吾方理水軍,當移據(jù)之。”(《三國志》注引《獻帝春秋》)為構建長江防御體系的東線防區(qū),東吳一方面在遷都建業(yè)時興建了石頭城,建造了濡須塢;另一方面在沿江各重要據(jù)點均設置了軍鎮(zhèn)督。石頭城是建業(yè)最重要的一個陸地防御據(jù)點,據(jù)《太平寰宇記》記載:“后漢建安十七年吳大帝乃加修理,改名石頭城,用貯軍糧器械。諸葛武侯使建業(yè),謂大帝曰:‘鐘山虎盤,石頭虎踞,即此也。’

”為了加強東線防御,孫吳還在濡須水和長江的交匯處打造了一個重要的防守堡塢——濡須塢。濡須塢既是孫吳進攻曹魏戰(zhàn)略要地——合肥的軍事前沿據(jù)點,又是防備曹魏水軍南下的一道重要防御屏障。《資治通鑒》曾經(jīng)指出:“吳保江南,凡邊要之地皆置督。”為確保長江防線的穩(wěn)定,孫吳在沿江的重要據(jù)點都設置了軍鎮(zhèn)督。軍鎮(zhèn)督平時負責據(jù)點士兵的日常訓練、防守以及軍事設施的修筑,戰(zhàn)時則可以單獨率軍出擊,或協(xié)同附近其他軍鎮(zhèn)督作戰(zhàn)。2、以長江中游的戰(zhàn)略要地——夏口為中心的中線防區(qū)“既城石頭又城武昌,此吳人保江之根本也。”(《資治通鑒》)作為長江中游的一個重要城市,武昌一開始也是東吳的首都。因為武昌位于長江防線的中部,一旦爆發(fā)戰(zhàn)爭,上可以支援西線防區(qū)的西陵,下則可以回防下游的建業(yè),同時還可以溯漢水北上,威脅曹魏的荊州襄陽地區(qū)。關于夏口的重要性,《元和郡縣志》是這樣描述的:“吳以中國不習水戰(zhàn),故敢散居東關。凡攻必扼其喉而春其心。夏口、東關,敵之心喉,若以陸軍向皖,引權下,為水軍相夏口,乘其虛而擊之,此神兵從天而墜矣。”

作為心喉要地,東吳對于夏口當然是倍加重視,常派大將鎮(zhèn)守。如建安十三年(公元208年),孫吳派大將周瑜抵御曹操的進攻,“請得精兵三萬人,進駐夏口”(《三國志》)。正是在這里,周瑜指揮了赤壁之戰(zhàn),打破了曹操渡江滅吳的計劃。3、以江陵為中心的西線防區(qū)“夫荊楚與國臨接,水流順北,外帶江漢,內(nèi)阻山陵,有金城之固,沃野千里,士民殷富,若據(jù)而有之,此帝王之資也。”(《三國志》),荊楚也就是江陵地區(qū),地處長江中游,是多條水陸干線的交匯點,是戰(zhàn)爭中的“鎖鑰”之地。占據(jù)了江陵,進可以窺視巴蜀、宛洛,退則保江而治。因此,吳國從蜀漢手里奪取江陵后,對此地的防守力量便立即進行了加強。另外,作為長江三峽東端的西陵,地處魏蜀吳三國的交界處,也是孫吳西線防區(qū)的一個戰(zhàn)略防守要地。對于此地,東吳大將陸遜曾說過:“夷陵要害,國之關限,雖為易得,亦復易失。失之非徒損一郡之地,荊州可憂。”

由此可見,西陵不僅僅是孫吳西部邊境的門戶,還關系到周邊地區(qū)的穩(wěn)定。著重強調(diào)的一點是,孫吳的長江防御體系并非只是孤立的幾個防守據(jù)點。為了加強各防區(qū)各據(jù)點的聯(lián)系,孫吳還曾組建了一只長江艦隊,在長江中下游往來巡視,哪里有敵情就去哪里支援。除此之外,東吳還在沿江設置了烽火臺,一旦某地有敵情,其他地區(qū)通過烽火傳遞可以迅速做出反應。