還不知道:弘農(nóng)楊氏歷史溯源的讀者,下面小編就為大家?guī)碓敿?xì)介紹,接著往下看吧~

在《三國(guó)演義》中關(guān)于楊修的橋段不少,大家耳熟能詳?shù)木陀小伴T口有活”,“一人一口酥”和“雞肋”等等。因?yàn)椤度龂?guó)演義》的巨大影響,在里面有很多“戲份”的楊修也就變得家喻戶曉,名氣甚至還超過了自己官至漢朝太尉的父親楊彪。其實(shí),出身弘農(nóng)楊氏的楊修,不僅他的父親官居太尉,其祖楊賜,曾祖楊秉,高祖楊震都曾經(jīng)做過東漢三公之中位次最高的太尉,是不折不扣的“四世三公”。《后漢書·楊震傳》以不無夸贊的口吻敘述說“自震至彪,四世太尉,德業(yè)相繼,與袁氏俱為東京名族云。”

然而,以楊修之死為標(biāo)志,弘農(nóng)楊氏這個(gè)在漢代顯赫無比的家族在漢魏嬗代之際,因?yàn)樗麄儾辉敢夂托屡d的曹魏勢(shì)力合作,最終隨著東漢王朝的覆滅,也逐漸喪失了其崇高的地位。回顧漢晉的五百年間弘農(nóng)楊氏的歷史,可以看到楊氏幾乎完整地經(jīng)歷了中古大族發(fā)展演進(jìn)的全過程和所有形態(tài),漢初楊氏成長(zhǎng)為地方豪強(qiáng)大族;東漢楊氏為儒習(xí)經(jīng),又一躍成為海內(nèi)世家大族;魏晉之際盛極而衰,入晉之后又企圖重振家聲但歸于失敗,弘農(nóng)楊氏家族最終走向衰亡。

唐長(zhǎng)孺先生在《士族的形成和升降》指出,士族的升降和當(dāng)世冠冕息息相關(guān)。可以說,楊氏冠蓋盛衰的五百年歷史,正是漢晉之間世家大族興起和發(fā)展的一個(gè)縮影,同時(shí)也是一部鮮活的漢晉簡(jiǎn)史。了解弘農(nóng)楊氏,顯然可以從一個(gè)側(cè)面增強(qiáng)我們對(duì)于這段恢弘歷史的了解和認(rèn)識(shí)。

一、傳奇的開始——楊氏溯源

關(guān)于弘農(nóng)楊氏的先祖,大家最為熟悉的就是漢初的楊喜。楊喜的事跡見于《史記·項(xiàng)羽本紀(jì)》,在司馬遷的敘述下,楊氏先祖的事跡確實(shí)非常具有傳奇性。楚漢相爭(zhēng)的最后階段,劉邦曾經(jīng)懸賞,能得項(xiàng)羽首級(jí)者賞千金,封萬戶侯。

《史記·項(xiàng)羽本紀(jì)》:

“(項(xiàng)羽)乃自刎而死。王翳取其頭,余騎相蹂踐爭(zhēng)項(xiàng)王,相殺者數(shù)十人。最其后,郎中騎楊喜,騎司馬呂馬童,郎中呂勝、楊武各得其一體。”

項(xiàng)羽悲愴而死,之后迎來了漢軍爭(zhēng)搶項(xiàng)王遺體的血腥一幕。而楊喜就是這場(chǎng)爭(zhēng)搶的參與者之一,隨著他成功“得一體”,楊喜被封為赤泉侯。現(xiàn)在網(wǎng)上對(duì)于弘農(nóng)楊氏先祖的追述,一般都是從楊喜的這個(gè)傳奇故事開始的。然而楊氏的起源,卻遠(yuǎn)比楊喜更為久遠(yuǎn),見諸史籍的就至少有三種說法。

《元和姓纂》:

“周武王第三子唐叔虞之后,至?xí)x出公遜于齊,生伯僑,歸周,天子封于楊侯,子孫以國(guó)為氏。一云周宣王曾孫封楊,為晉所滅,其后為氏焉。或曰周景王之后。”

隋唐崇尚門第,家譜里經(jīng)常出現(xiàn)攀附望族以自重的情況。《元和姓纂》的材料來源經(jīng)常是私人族譜,很多內(nèi)容未必非常準(zhǔn)確。所以關(guān)于楊氏起源也出現(xiàn)了這樣模棱兩可的情況,但是這里至少反應(yīng)了早在春秋時(shí)期就出現(xiàn)了以封邑為氏的楊氏之事實(shí)。

春秋時(shí)居住于楊侯國(guó)的楊氏后來移居弘農(nóng)華陰,到了戰(zhàn)國(guó)時(shí)期楊氏子孫地位顯赫,楊章之子楊款已經(jīng)在秦國(guó)為上卿。楊款之子開始隨劉邦征伐,而楊款之子就是我們前文所提到的楊喜。這里需要特別說明的是,楊喜雖然因?yàn)檐姽M(jìn)入西漢政權(quán),但是地位卻并不怎么高。《漢書》里列出了劉邦的功臣諸侯一共有136人,而楊喜僅排在第103位。

李開元老師在其著作《漢帝國(guó)的建立與劉邦集團(tuán)——漢初軍功受益階層研究》里曾經(jīng)指出,“劉邦集團(tuán)有嚴(yán)格的功勞規(guī)定和原則,其成員加入劉邦集團(tuán)之時(shí)間的早晚,即其資歷,直接關(guān)系其功勞的累進(jìn),進(jìn)而與其在集團(tuán)中的地位高低待遇厚薄之間,有著密切的正比關(guān)系。”楊氏在漢初政治地位不高,應(yīng)該就和楊喜做為“從擊項(xiàng)籍者”,是后來才加入劉邦集團(tuán),并不是劉邦集團(tuán)的核心成員有很大關(guān)系,所能享受的也就是封侯所帶來的經(jīng)濟(jì)上的好處而已。不僅如此,楊喜及其后代侯爵等級(jí)也從縣侯降至鄉(xiāng)侯,并且最終除爵。所以我們不難看出,弘農(nóng)楊氏在西漢初期的地位不僅不高,而且還一直在不斷下降。

隨著楊毋害在漢武帝元光二年(前133年)除爵,弘農(nóng)楊氏在西漢一度陷于沉寂。然而盛衰無常,否極泰來,至楊毋害跌落至谷底的楊氏,即將迎來另外一個(gè)崛起的時(shí)期。

二、弘農(nóng)楊氏真正的肇基者——西漢的楊敞父子

楊敞出生于漢武帝末年,作為楊喜的后人楊毋害之子,他的發(fā)跡并不是因?yàn)樗枪Τ贾螅且驗(yàn)樗猩碛诋?dāng)時(shí)權(quán)傾朝野的大將軍霍光門下,深得青睞。在漢昭帝時(shí)期,楊敞就被擢升為大司農(nóng),又遷御史大夫,后來更是官至丞相。楊敞生性謹(jǐn)慎,甚至有些懦弱怕事,他一生中經(jīng)歷的最重大的政治事件恐怕就是廢昌邑王劉賀,迎立漢宣帝了。

霍光先是和張安世謀劃廢立之事,接著又讓田延年去跟楊敞通報(bào)情況。這個(gè)時(shí)候,楊敞的反應(yīng)竟然是“敞驚懼,不知所言,汗出洽背”,到了一句話都說不出來的程度。幸好楊敞夫人及時(shí)站出來,對(duì)楊敞曉以利害“此國(guó)大事,今大將軍議已定,使九卿來報(bào)君侯。”明確的告訴楊敞如果不馬上答應(yīng),表態(tài)跟霍光同一立場(chǎng),恐怕就有家族傾覆的禍患了。楊敞被其夫人當(dāng)頭棒喝,頓時(shí)醒悟,這才馬上跟田延年表示“奉大將軍教令”,于是“共廢昌邑王,立宣帝。”楊敞作為丞相,在類似廢立之際這樣的關(guān)鍵時(shí)刻掉鏈子,其實(shí)已經(jīng)不是第一次了。漢昭帝元鳳元年(前80年),正值霍光和上官桀政爭(zhēng)。有人向楊敞告發(fā)上官桀謀反,可能因?yàn)樯瞎勹钍钱?dāng)時(shí)上官皇后的祖父,楊敞不僅膽小到不敢向霍光告發(fā),反而當(dāng)起了鴕鳥,竟然裝病不出以避禍。難怪乎班固對(duì)此都直言不諱地說“(楊)敞、(蔡)義依霍(光),庶幾云已。”由此可見,楊敞之所以能夠在官場(chǎng)平步青云,完全是依附霍光的結(jié)果。

楊敞依附霍光,官至丞相

盡管漢宣帝即位后一個(gè)多月,楊敞就死于任上。但是楊敞畢竟有擁立之功,作為獎(jiǎng)掖,其長(zhǎng)子楊忠不僅繼承了其封戶,還加封了3500戶。楊忠雖然作為長(zhǎng)子嗣位,但是在后來的西漢政壇上大出風(fēng)頭的卻是他的弟弟楊惲。作為西漢時(shí)期楊氏家族一個(gè)非常重要的人物,楊惲與自己父親膽小謹(jǐn)慎的性格完全不一樣,他生性“刻害”,敢說敢為,還桀驁不馴,愛與人爭(zhēng)勝。

從漢昭帝開始,霍光一族就“黨親連體,根據(jù)于朝廷”,霍光更是以大將軍領(lǐng)尚書事權(quán)傾朝野。霍光一死,漢宣帝變著手剪除霍光家族的勢(shì)力。地節(jié)四年(前66年),霍光兒子謀反的消息被楊惲獲知后,他表現(xiàn)出了和自己父親完全不一樣的果斷,馬上向漢宣帝告發(fā)此事,立下了大功,楊惲兄弟五人也都因此封侯,他自己也遷任為中郎將。在中郎將任上,楊惲為官廉潔,興利除弊,舉賢任能,展現(xiàn)出了很不錯(cuò)的政治才能。到了神爵元年(前61年),楊惲升任光祿勛。

在這個(gè)時(shí)期,弘農(nóng)楊氏的情況和漢初相比,才算真正興盛起來。楊惲自己后來在《報(bào)孫會(huì)宗書》中回憶說,“乘朱輪者十人,位在列卿,爵為通侯,總領(lǐng)從官,與聞?wù)隆保瑮钍汐@封爵位或兩千石以上的高官者達(dá)十人之多。可以說,弘農(nóng)楊氏在漢宣帝時(shí)期已經(jīng)是名副其實(shí)的大族了。最重要的是,楊氏從此開始研習(xí)儒學(xué),楊敝作為司馬遷的女婿。楊惲從小就讀其外祖父的《史記》,頗為春秋。楊氏在這個(gè)時(shí)期,也完成了從軍功集團(tuán)成員,朝著儒者方向轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵性一步。

然而,在楊氏的聲望地位達(dá)到有史以來的極盛之時(shí),楊氏的繁榮局面卻因?yàn)闂類凌铗埐获Z的性格戛然而止。前文我們提到楊惲敢說敢為,這樣的性格讓他在朝中得罪了不少同僚不說。更為夸張的是,楊惲竟然還在背后非議諷刺皇帝。

《漢書·楊惲傳》:

“惲上觀西閣上畫人,指桀紂畫謂樂昌侯王武曰:‘天子過此,一二問其過,可以得師矣。’畫人有堯舜禹湯不稱,而舉桀紂。”

楊惲這樣的悖逆言語傳到漢宣帝耳朵里,自然不會(huì)讓他有什么好果子吃。更為遺憾的是,楊惲因此失爵以后,還不吸取教訓(xùn),依然我行我素,還以宣帝即位的功臣自居,再次口出大逆不道之言,他竟然說“有功何益?縣官不足為盡力”。需要說明的是,“縣官”是西漢時(shí)期對(duì)皇帝的日常稱呼,這里也就是指漢宣帝。這就最終徹底激怒了漢宣帝,被處以極刑,妻兒也被流放至酒泉郡。對(duì)于楊惲的死,司馬光曾經(jīng)有過一番評(píng)論,“寬饒、揮之剛直,可不謂賢乎!然則雖有罪,猶將有之,況罪不足以死乎!”

司馬光認(rèn)為楊惲作為功臣,縱然有錯(cuò),但是罪不至死,漢宣帝殺楊惲其實(shí)很難讓人信服。漢宣帝是漢代的最有名的賢君之一,他的廣行善政也歷來為人所稱道,但是殺楊惲確實(shí)是他為政的一個(gè)污點(diǎn)。明代思想家李贄在他的《史綱評(píng)要》中,對(duì)此也有類似的看法,也認(rèn)為楊惲的死,實(shí)在“冤哉,冤哉!”

然而筆者覺得司馬光等人固然看到了楊惲罪不至死這一點(diǎn),也實(shí)屬公允。但是宣帝是因?yàn)榛艄獠诺靡陨衔唬腔艄庵畯?qiáng),又讓宣帝感覺到了強(qiáng)臣對(duì)于皇權(quán)的巨大威脅,霍光之子霍禹曾經(jīng)說,“縣官非我家將軍不得至是”,這簡(jiǎn)直和楊惲的話如出一轍,觸動(dòng)了宣帝內(nèi)心最敏感的那一根神經(jīng)。或許,這才是楊惲之死的根本原因所在。

楊惲的死,不僅罪及妻兒,楊氏的其他人物也大受沖擊。弘農(nóng)楊氏經(jīng)過了這次家難,在西漢官僚化世家化的道路上就此中止。但是,因?yàn)閺臈類灵_始,楊氏逐漸走上了潛研儒學(xué)的學(xué)術(shù)道路,這就為百年以后東漢楊氏的再次崛起,奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。東漢楊氏累世經(jīng)學(xué)傳家,最終出現(xiàn)了楊震這樣的海內(nèi)大儒,以四世三公成為天下名門望族,究其根源,西漢的楊敞楊惲父子,是當(dāng)之無愧的肇基者。

三、關(guān)西孔子——東漢的楊震

漢晉以來世家大族的形成,當(dāng)世冠冕的官僚化固然是其中極其重要的一個(gè)因素,然而更重要的方面卻是儒學(xué)化。只有累世通經(jīng)的家族,成為文化意義上的豪族,才可能對(duì)地方形成巨大的影響,成為世代公卿的名門望族。

我們?cè)谇拔闹性?jīng)提到,楊惲之死雖然導(dǎo)致弘農(nóng)楊氏的發(fā)展遭遇重挫,但是因?yàn)閺臈類灵_始,楊氏開始研習(xí)儒學(xué),為楊氏最終成為天下名族奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。而最終完成這一過程的,就是東漢的楊震。到了楊震這一代,楊氏已經(jīng)以經(jīng)學(xué)著名,進(jìn)入了政權(quán)的頂層,更是出現(xiàn)了“四世皆為三公”的鼎盛局面。

《后漢書·楊震傳》:

“震少好學(xué),明經(jīng)博覽,無不窮究。諸儒為之語曰:‘關(guān)西孔子楊伯起。’常客居于湖,不答州郡禮命數(shù)十年。”

《后漢書》的這段記載,透露出兩個(gè)至關(guān)重要的信息。一是楊震的學(xué)術(shù)地位極高,所謂“明經(jīng)博覽,無不窮究”,以致于有了“關(guān)西孔子”這樣的盛譽(yù);第二是楊震并不熱衷為官,數(shù)十年間都拒絕出仕。

《郡國(guó)志》曾經(jīng)有個(gè)記載說楊震藏書達(dá)到了兩千卷,如果這個(gè)記載屬實(shí)的話,這絕對(duì)是一個(gè)驚人的記錄。根據(jù)《漢書·藝文志》,到新莽之前,國(guó)家藏書也不過一萬三千多卷,“大凡書,六略三十八種,五百九于六家,萬三千二百六十九卷。”翻遍前后《漢書》,學(xué)者未有藏書超過千卷以上者。楊震如此豐富的藏書,也從一個(gè)側(cè)面印證他的“博覽窮究”,“關(guān)西孔子”的美譽(yù)絕非浪得虛名。

關(guān)于楊震并不熱衷為官的記載,其實(shí)也從另外一個(gè)角度反映了楊氏在“楊惲事件”之后,對(duì)家族自身行為的一個(gè)檢討和反思。前文我們?cè)?jīng)說過,楊惲口無遮攔,生性“刻害”,多與同僚不睦。到了楊震這一代,楊氏已經(jīng)極其關(guān)注自身的道德修養(yǎng),并且還把這種個(gè)人品德上的修為視為在政治上重新崛起的一個(gè)前提條件。和楊敝楊惲的積極入仕,在官場(chǎng)上迎奉權(quán)貴不同,楊震一開始的拒絕入仕,則表現(xiàn)出一位大儒對(duì)于政治機(jī)遇的自守之德。

楊震在五十的知天命之年,才“始仕州郡”。這位大儒答應(yīng)做官,讓執(zhí)掌朝政的外戚大將軍鄧騭欣喜若狂,馬上舉其為茂才,并且連續(xù)四次升遷,歷任荊州刺史,東萊太守。漢安帝元初四年(117年),楊震結(jié)束了在地方的官宦生涯,被征入漢廷為太仆,隨后又遷任太常,升任司徒,最終在延光二年(123年)做到了太尉,開啟了弘農(nóng)楊氏“四世三公”的冠蓋華章。

然而客觀地講,楊震雖然官至東漢三公最高的太尉。但是東漢王朝走到安帝年間,外戚和宦官輪流秉政,加上官僚集團(tuán)已經(jīng)是集體腐敗和茍且,楊震在這種情況下,其實(shí)并無太多可以稱道的政治作為。使得楊震在身后留下舉世重名的,更多的是他作為政壇清流的個(gè)人操守。

楊震在就任東萊太守的路上,給我們留下了傳頌千古的“四知”典故。

《后漢書·楊震傳》:

“當(dāng)之郡,道經(jīng)昌邑,故所舉荊州茂才王密為昌邑夸,謁見,至夜懷金十斤以遺震。震曰:‘故人知君,君不知故人,何也?’密曰:‘暮夜無知者。’震曰:‘天知,神知,我知,子知。何謂無知!’密愧而出。性公廉,不受私謁。子孫常蔬食步行,故舊長(zhǎng)者或欲令為開產(chǎn)業(yè),震不肯,曰:‘使后世稱為清白吏子孫,以此遺之,不亦厚乎!’”

在這個(gè)記載里,曾經(jīng)受楊震提拔的王密給他送黃金十斤,在遭到拒絕后說在暗夜并沒有人知道。楊震以“四知”作答,顯示出了服膺儒教者極強(qiáng)的自律和道德操守,以致于“四知”在后世成為了廉潔自律的同義詞。而那句“使后世稱為清白吏子孫,以此遺之,不亦厚乎!”,即便在兩千年后的今天,楊震的這句喟然長(zhǎng)嘆仿佛踏空而來,依然顯示出了極強(qiáng)的畫面感,有著震撼人心的道德力量。

楊震的這種正身而行,自然不會(huì)見容于弄權(quán)的宦官和外戚。漢安帝的“內(nèi)寵”中常侍樊豐等人,因?yàn)閭卧煸t書營(yíng)造豪宅的罪行被楊震掌握。樊豐“惶怖”之下,在延光三年(124年)請(qǐng)大將軍耿寶出面,將楊震革職“遣歸本郡”。

奸佞顧慮楊震的海內(nèi)人望,不敢取他的性命。然而楊震面對(duì)黑暗的政治現(xiàn)實(shí),卻決心用自己的生命來做最后的抗?fàn)帯?/p>

《后漢書·楊震傳》:

“死者士之常分。吾蒙恩居上司,疾奸臣狡猾而不能誅,惡嬖女傾亂而不能禁,何面目復(fù)見日月。身死之日,以雜木為棺,布單被裁足蓋形,勿歸冢次,勿設(shè)祭祠。”

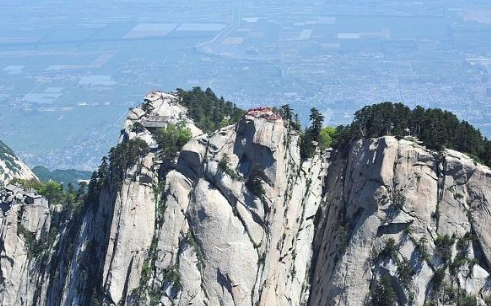

楊震表達(dá)完自己對(duì)于奸佞的控訴之后,在七十歲的高齡飲鴆而逝。楊震的死,毫無疑問是他生命中最為炫彩的一章。時(shí)隔一千多年以后,南宋丞相洪適讀到楊震這段往事時(shí),也不無感慨地說“漢人風(fēng)義,后世不可跂及。”唐太宗李世民在貞觀十一年巡幸洛陽的時(shí)候,更是遣使祭奠楊震墓,并親自作文予以悼念,在文中稱頌楊震“君姿華巖之奇氣”。

誠(chéng)如是,矗立于弘農(nóng)華陰的巍巍華山,正是楊震這位弘農(nóng)楊氏豐碑式人物的真實(shí)寫照。

漢順帝即位之后為楊震平反,并不得不下罪己詔,說“朕之不德”,以示楊震乃是冤死。楊震的子孫也得以作為漢帝國(guó)忠烈之后,延續(xù)著楊氏的冠蓋傳奇。楊震之子楊秉在漢桓帝時(shí)任太尉;楊秉之子楊賜,在漢靈帝時(shí)歷任司空、司徒和太尉;楊賜之子楊彪,在漢獻(xiàn)帝時(shí)任太尉。至此,弘農(nóng)楊氏在東漢王朝達(dá)到了鼎盛,成為當(dāng)之無愧的天下一等名門。楊氏子孫秉承楊震的遺志,前赴后繼,幾乎代代都敢于冒死規(guī)諫,以匡扶時(shí)政、澄清天下為己任。

只不過,隨著東漢政權(quán)的不斷走向腐敗,積重難返。在漢魏嬗代之際,世代忠于漢室的弘農(nóng)楊氏,也走到了家族命運(yùn)的十字路口。

四、豪族沉浮——魏晉之際的楊氏

東漢末年,皇綱解紐,在這種形勢(shì)下,東漢時(shí)代的弘農(nóng)楊氏與汝南袁氏,作為世家大族在政治上最為成功的兩個(gè)家族,雖然地位曾經(jīng)顯赫無比,卻不能順應(yīng)形勢(shì)的變化,與新的政治勢(shì)力發(fā)生沖突,最終成為東漢政權(quán)的殉葬品。

袁紹袁術(shù)兄弟都曾經(jīng)想趁著漢室衰微的機(jī)會(huì)“自立家門”,但是均遭到了失敗。與袁氏不同的是,楊氏依然保持著對(duì)漢室的忠誠(chéng),在漢魏嬗代的時(shí)代大勢(shì)面前,最終只能隨漢室的滅亡而喪失家族發(fā)展的機(jī)會(huì)。

中平六年(189年),董卓入洛陽,隨后擅行廢立。在這之后的第二年,關(guān)東聯(lián)軍逼近洛陽,董卓在這種情況下,主張將都城遷往長(zhǎng)安,以靠近他勢(shì)力基礎(chǔ)所在的涼州。在“百官無敢言者”的情況下,楊彪勇敢地站出來堅(jiān)決反對(duì),此舉讓他差點(diǎn)遭到董卓的殺害,最后雖然因?yàn)檐魉臉O力調(diào)解,才勉強(qiáng)保住性命,卻還是被剝奪了司徒職務(wù)。應(yīng)該說,楊彪實(shí)際并無力量阻止董卓,但是楊彪在關(guān)鍵時(shí)刻的挺身而出,卻表現(xiàn)出對(duì)漢室無比的忠誠(chéng)。

獻(xiàn)帝東歸后,作為“碩果僅存”的少數(shù)公卿,身為太尉的楊震對(duì)于“贅閹遺丑”的曹操劫持漢獻(xiàn)帝控制朝政,號(hào)令諸侯的做法極其反感,兩人之間很快就發(fā)生了一次沖突。

《后漢書·楊彪傳》:

“建安元年,從東都許。時(shí)天子新遷,大會(huì)公卿,兗州刺史曹操上殿,見彪色不悅,恐于此圖之,未得宴設(shè),托疾如廁,因出還營(yíng)。彪以疾罷。時(shí),袁術(shù)僭亂,操托彪與術(shù)婚姻,誣以欲圖廢置,奏收下獄,劾以大逆。”

曹操在朝會(huì)上看到楊彪臉色不悅,竟然非常害怕,還沒等宴會(huì)開始,就借口上廁所開溜了。陳寅恪先生關(guān)于魏晉之際的政治形勢(shì),有曹氏屬于“法家寒族”的說法,而司馬氏則屬于“世家大族”,并以此來解釋魏晉嬗代的社會(huì)基礎(chǔ)。筆者對(duì)陳老這個(gè)觀點(diǎn),雖然存有一定疑問,但是將這種觀點(diǎn)用來解釋曹操和楊彪之間的矛盾,倒是十分恰當(dāng)。

曹操后來在袁術(shù)稱帝之際,以楊彪和袁術(shù)有姻親關(guān)系,想要除掉楊彪。曹操的這個(gè)企圖,最終還是因?yàn)闂钍稀八氖狼宓拢?nèi)所瞻”作罷。曹操可能始終還是擔(dān)心真如孔融所說的那樣,“橫殺無辜”而使自己失去“海內(nèi)觀聽”者之心,終未敢加害,之后又委以太常之職想要拉攏楊彪。這次楊彪依然沒有給曹操面子,繼續(xù)采取了不合作的態(tài)度。建安十一年,當(dāng)袁氏被曹操?gòu)氐紫麥缰螅氨胍姖h作將終,遂稱腳攣不復(fù)行,積十年。”楊彪十年不出仕,直到魏黃初二年八月才勉強(qiáng)出任光祿大夫,并且于四年后去世。

而大家熟知的楊彪的之子楊修,也被曹操殺死。關(guān)于曹操殺楊修的原因,在《三國(guó)演義》里被描述成楊修屢次賣弄聰明,惹怒曹操而致誅。這個(gè)當(dāng)然只是小說為了表達(dá)主題的需要,和歷史的真相自然相去甚遠(yuǎn)。按照《三國(guó)志》注引《典略》的說法,其實(shí)曹丕和曹植都在拉攏楊修,在這種情況下,楊修卷入了曹魏繼承人之爭(zhēng)而死。

其實(shí),根據(jù)《典略》的說法,曹丕也拉攏過楊修。并且曹丕在繼位以后,還認(rèn)為楊修“過薄”,根本罪不至死。綜合這些情況,筆者覺得曹操之所以執(zhí)意在自己死前處死楊修,很可能與楊彪楊修父子不愿與曹氏合作也有較大關(guān)系。另外,楊氏和袁氏的密切關(guān)系,也是促成曹操對(duì)楊修痛下殺手的原因之一。曹操雖然在軍事上戰(zhàn)勝了袁紹,但是面對(duì)楊氏和袁氏巨大的政治影響,特別是對(duì)漢室無比忠誠(chéng)的楊氏,曹操對(duì)自己身后的政治形勢(shì)依然抱有憂慮。

隨著楊修被曹操殺死和楊彪在黃初年間的去世,弘農(nóng)楊氏徹底喪失了在曹魏時(shí)代繼續(xù)發(fā)展的機(jī)會(huì)。在兩漢時(shí)代冠蓋不絕的豪族弘農(nóng)楊氏,在曹魏時(shí)代徹底歸于沉寂。

入晉以后,楊氏又通過和司馬氏的聯(lián)姻,成為外戚而短暫復(fù)興。司馬炎納楊震后人楊文宗之女楊艷為妃,楊艷后來成為皇后。楊艷死后,司馬炎再立楊震后人之女楊芷為皇后,楊氏在晉武帝末年以外戚身份在政治上迅速上升,又一時(shí)權(quán)傾天下,不過這只是弘農(nóng)楊氏在兩漢積累的崇高地位的回光返照罷了。隨著西晉的滅亡,起于漢初楊喜,由楊敝父子奠基,因楊震而崛起的弘農(nóng)楊氏的五百年冠蓋盛衰之路,也就此走到了盡頭。