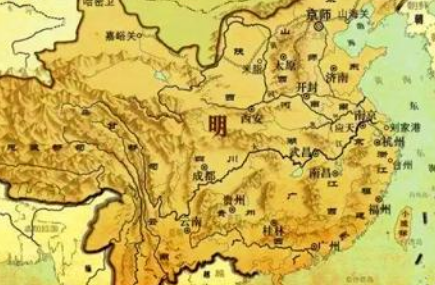

明太祖朱元璋建立于明朝中國歷史上的朝代。 有趣的歷史小編整理了一下,現在給大家詳細解釋一下,快來看看吧。

明朝是中國歷史上的統一王朝之一。在276年的統治期間,農民起義比其他王朝爆發得更頻繁、更令人震驚。

《中國通史》中白壽彝先生提到:

在明中期,農民起義持續了100多年,不僅起義次數多,涉及面廣,幾乎遍布全國各省,往往是高潮平息,有新的高潮,高潮間隔很短,包括正統、成化、正德時期最集中。

因此,我想到了高一必修一教科書專題一第四節的內容,講述了明朝廢除宰相制度設立內閣的故事,然后用太監牽制內閣。

可以說,加強君主專制,為地方政府設立三個部門等措施加強了中央集權,地方政府的控制權應不斷加強。農民起義怎么會頻繁發生?

據不完全統計,洪武朝爆發了33起農民起義,永樂朝爆發了16起,正統朝11起,景泰朝3起,成化朝10起,正德朝7起,嘉靖朝19起,隆慶朝12起,萬歷朝12起,天啟朝2起,崇禎朝數不勝數。

值得一提的是,被史書稱贊的“仁宣盛世”、近30年來,“弘治盛世”三朝仍爆發了十起農民起義。

在明朝,農民起義沒有爆發的最長時間只有隆慶兩年到萬歷五年的近十年。

而且,農民起義爆發的范圍也令人驚訝。

在洪武朝爆發的33起農民起義中,廣東、福建、湖廣、浙江、江西、陜西、南直隸、廣西、四川有14起。

為什么明朝農民起義爆發的時間這么頻繁,次數那么多,范圍那么廣?

通過廣泛收集數據,整理數據,得出以下原因:

一、強迫賤民制度

明朝開國皇帝朱元璋登基后,雖然廢除了元朝的四大等級制度,但仍保留了賤民制度。

賤民是排除在“士農工商”之外的獨立階層。雖然明朝不僅采用了賤民制度,但明朝對賤民的限制最為嚴格。

明朝的賤民主要由租戶、丐戶、坦戶、妓女、皂隸等組成。

他們永遠無法獲得與平民相同的地位,在法律上也無法像平民一樣公平對待,在生活中也受到歧視。

例如,朱元璋曾在洪武五年下詔:“無論齒序如何,房客都會看到田主,并行少長之禮。”

作家朱允明在《猥瑣》中記載:

奉化有乞丐家庭,俗稱貧困。他們聚集在城外,自己當配偶。如果他們的情人不接他們,他們會給他們衣服和食物;他們的女人有點化妝,有枕頭。一開始,他們都是太監家庭。他們以罪殺害他人為母親,官員各自收受賄賂。到目前為止,他們也收到了賄賂。

大意是丐戶不能和良民通婚,也不能明媒正婚,只能內部通婚,女人只能化妝一點。

《萬歷野獲編》記載:“明時浙東丐戶,男不讀書,女不裹足。”

以打魚為生的人,被納入丹戶,并規定終身只能以船為家,上岸不得穿鞋等。

不僅如此,所有被列為賤民的人,世代只能是賤民。

而且賤民不能考官,完全堵塞了上升為平民的通道。身份等級固定,不能通過法律渠道改變。

從明初到明末的歷史資料來看,這種現象一直存在,導致這些階層不斷反抗,加入農民起義,成為主要力量之一。

二:土地矛盾日益突出

自永樂朝以來,明朝就建立了皇家莊系統,其主要目的是依靠經營皇家田地來滿足皇家宮廷的消費。

皇莊分為皇帝、后宮和東宮。收入的皇權子粒銀由管莊太監直接控制,由宮廷自行分配。

建立這一制度本身的出發點是將皇室成員的私人開支與國庫的公共開支分開。

但在明朝中后期,這一制度的存在和變化已經脫離了它最初建立的初衷,成為皇室搜索民用脂肪膏的工具,開啟了明代土地合并的先例。

弘治兩年來,京畿道有五個皇莊,面積約12800公頃。正德朝皇莊的范圍不僅擴大到昌平、真定、保定,還擴大到37595公頃。

這種兼并力度在歷代也很少見。

合并的方式大多是強行鯨吞或強迫良民獻田,在管理方式上更是殘酷盤剝。

在皇莊工作的平民被歸類為“仆人”,他們將永遠是一代又一代的婊子。

皇莊的田租也遠遠超出了一般的民間標準。據記載:“查莊田稅銀角八分,民田三倍。”

同時,官員的兇狠毒辣也讓普通人難以忍受。《明史食品制田制》記載:

王府官和諸閹丈地征稅,旁午于道,胡養戰役,食以萬計,漁斂慘毒不忍!愚帖捕民,格莊莊莊,所在騷然...

土地是農業社會的基礎,也是農民安身立業的基礎。

明朝皇室在與人民的利益競爭中獲得了豐厚的回報,但粗暴地合并了農民的土地,迫使農民成為仆人,這無疑使更廣泛的農民階級陷入了少數皇室的利益,從而導致了階級矛盾的尖銳。

北直隸的劉六、劉七農民起義,是遭受土地并購而失去田地的農民發動的起義。

皇室帶頭兼并土地后,民間地主勢力也上行下效。

明初規定,官員、學者、朝廷貴族、世襲功臣都可以享受兵役和稅收優惠政策。

各種民間賦稅和服役的弊端層出不窮。直接原因是滿足當地官員的私利,如“消費”等苛捐名稱。

面對苛捐雜稅和兵役,很多普通人會選擇“獻”大戶,即把自己的土地獻給地主,從自耕農變成租戶。

這樣,土地就越來越集中在大地主階級手中。

地主享有少加稅或免稅的特權,導致國家農業稅財富流失,朝廷通過增稅 將損失轉移給自耕農,造成惡性循環。

到明中后期,民間土地兼并已瘋狂到不可復加的境地。

有史料記載:“江浙權豪莊田阡陌連接,一家而并十家之產。”

這種現象導致大量農民不堪重負,家庭破產或土地喪失為奴隸。

從這個角度來看,農民起義也是合理的。

當時朝廷也有明智之士,意識到要想延續明朝的國家,就必須用改革的猛藥來打破土地矛盾。

被譽為“明代唯一大政治家”的張居正,大力推進“一鞭法”和清丈全國土地改革。

并通過一系列手段,簡化了稅收科目和程序,減少了損失,減少了官員的參與,減少了腐敗的機會。

從而減輕了自耕農的壓力。

同時,大地主階級隱瞞的近300萬頃田地被清丈土地清理干凈,增加田稅或沒收與農民耕種。

張居正卓有效的改革使“造福民而國用饒”。

《明通鑒》評價說:“起衰,綱紀修明,國內殷皋,居正之力。”

萬歷朝初,全國沒有發生大規模的農民起義,而且已經持續了好幾年,這不得不說是張居正的功績。

但張居正死后,萬歷皇帝立即廢除了張居正耗盡一生心力的改革措施。

使“土地兼并”之風死灰復燃,各地民變一波不平一波又一波,最終敲響了明朝的喪鐘。

崇禎末年,大明危亡之際,崇禎皇帝發出了“得庸相百,不如得救時之相一”的感嘆。可惜世界上沒有張居正。

三:朝廷剿匪戰略失誤

崇禎時期,農民起義在明朝遍地開花,北方戰局與后金軍的對峙也是連連告急。

為挽救農民軍戰局的頹勢,時任兵部尚書楊嗣昌提出了“四正六角十面張網”的征剿策略。

即將到來的移動作戰逐漸被農民軍包圍,這一戰略在早期取得了巨大的成功,最強大的兩支農民軍大西軍和大順軍相繼投降。

陜北地區的農民起義似乎已經完全平定。同年,后金軍發動了第四次入關戰爭。

楊嗣昌知道農民起義的威脅并沒有完全消除。

例如,大西軍首領張獻忠沒有接受朝廷的官職,他的部隊也沒有接受朝廷的改編,而是被他分散在全國各地,總是準備機會東山再起。

對此,楊嗣昌對崇禎提出了“喧外必安內”的主張。也就是說,向后金議和納貢,在開始對后金的戰爭之前,集中精力征收農民軍。

但這遭到了主戰派的一致反對,崇禎被迫與后金開戰。戰爭的結果是,總督世界援兵盧象升死于戰爭,薊遼總督洪承類和總兵祖大壽相繼投降。

崇禎十三年至十五年的“松錦大戰”以明軍全面崩潰告終。

從此,明朝在關外無險可守,消耗了大量更重要的精兵良將。

與此同時,沉默的農民軍看到了明朝的弱點,全國各地的農民起義狂潮再次興起,大火燎原。

明朝主力部隊深陷遼東戰局泥潭,無法消滅關內多如牛毛的農民起義軍。

雖然楊嗣昌提出了“四正六角十面張網”的戰術,但早已防備的農民軍首領張獻忠采取了針鋒相對的“以走制敵,避實打虛”戰術,最終破產了“四正六角十面張網”戰術。

隨著張獻忠和李自成先后突破明朝重鎮襄陽和洛陽,標志著明朝完全無法控制農民起義軍。

如果崇禎采取楊思昌的主張,與后金簽訂和約,全力消滅農民軍,進行社會改革,恢復生產,與人民休息,明朝的結局可能會完全不同,直到國富民強。

前朝并非沒有先例。漢高祖劉邦在被白登包圍后,對匈奴采取了妥協和平的態度。在“文景之治”恢復國力后,他在漢武帝時期發動了一系列對匈奴的戰爭,緩解了匈奴的病情。

明朝沒有雙線作戰的能力。如果我們堅持對后金軍的戰斗,我們只會讓自己不堪一擊,為世界所知。

因此,明末農民起義敢于如此肆無忌憚地遍地開花。

明末錯誤的戰略方針,使農民起義不勝剿。

然而,農民起義是當時各方面矛盾加劇的結果。即使明末采取“先安外”的戰略方針,不采取相應的社會改革措施,農民起義仍將大規模崛起。

四、促進宗教活動

明朝對佛教和道教采取了抑制和利用并行政策,既要防止宗教演變為組織農民起義的工具,又要利用佛教和道教維護社會秩序。

因此,由于佛教和道教缺乏開拓和創新,不能滿足人民的精神需求,明朝中后期逐漸形成了“佛教和道教不好,民間宗教盛行”的局面。

白蓮教自唐宋以來就成為組織發起明朝農民起義的重要因素。

白蓮教是一種起源于佛教的秘密宗教結社。

因為是半僧半俗的秘密群體,教義簡單,經卷通俗易懂,所以在明朝接收了很多來自下層社會的信徒。

教學實行家長制統治,尊卑有序,等級森嚴,容易一呼百應。因此,它被用來抵抗壓迫 統治和建立政權的理想工具。

唐賽兒是明朝最具傳奇色彩的女性之一。她只是一個 普通農家婦女利用白蓮教發動了大規模的農民起義。

明成祖朱棣因遷都北京,大修宮殿,廣開運河,需要調用大量民力,于是在山東征集了10萬民夫。

農民兵役負擔沉重,瘟疫爆發,農民難以生存。至于“山東河南各地的饑荒、水旱依然存在,剝樹皮、挖草根、老幼流動、顛倒道路、賣妻賣子、賣子,以求生存。”(國家討論)

正是在這種情況下,唐賽兒的丈夫被政府逼死。唐賽兒很痛苦,想為丈夫和與他有同樣經歷的村民報仇,所以他想用白蓮教。

在民間傳說中,唐賽兒熟悉白蓮教的許多仙術,并使用白蓮教的劍,被稱為“佛母”。

永樂18年,唐賽兒通過傳教組織益都、安州、壽光等地的信徒發動起義。雖然短短兩個月就平定下來了,但對官軍取得了兩次大勝,取得了顯著的效果。

朝廷被迫收斂了對農民的壓迫,朱迪下令“詔令不方便人民,不急,十七年前 去年被災田糧免稅。"

與此同時,唐賽兒在民間傳說中被神化,她的事跡通過戲劇、文學作品等廣為流傳,人們也為她修建了唐賽兒祠。

明代白蓮教呈現出與佛道完全相反的特征,并非提倡人們順應,而是提倡打破不合理的現狀,為之奮斗。

因此,在自然災害、人為災害或社會動蕩時,它往往可以成為組織農民起義的工具。

比如天啟二年,徐鴻儒再次利用白蓮教發動農民起義,這次農民起義被標志為明末民變的先聲。

由此可見,宗教的推動是明代農民起義繁多的關鍵因素之一。

但是,如果統治者能夠珍惜民力,與民休息,輕賦薄賦,宗教只能停留在精神層面。