以下是清明節(jié)和寒食節(jié)的故事,感興趣的朋友們繼續(xù)往下看。

清明節(jié)的前一天是寒食節(jié)。在這一天,古人將禁止火災(zāi)。但在清明節(jié),人們會盛大地染上新火。從禁火到燃燒,背后有什么特別之處?

冷食節(jié)禁火習(xí)俗的兩個傳說

寒食節(jié),故名是禁煙火,吃冷食。歷史上關(guān)于寒食節(jié)禁火的習(xí)俗有兩種說法。

最著名的是介子推引起的冷食禁火的習(xí)俗。

介之推是春秋時期晉國的忠臣。晉獻(xiàn)公時期,李姬之亂發(fā)生。介子推跟著重耳逃到晉國。在重耳流亡19年的時間里,介子推一直在他身邊。即使在逃跑的路上,介子推也把大腿上的肉切下來,燉成湯給重耳喝。

然而,重耳回到晉國繼位后,卻忘記了介子推的功勞。雖然介子推感到委屈,但他沒有要求晉文公,而是帶著母親隱居。

后來,有人為介子發(fā)出了不公正的聲音。晉文公也意識到了自己的錯誤,找到了介子推隱居的山,準(zhǔn)備迎接介子推山。然而,介子推不愿意。

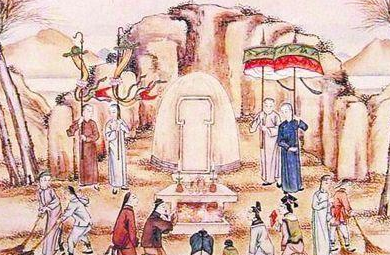

這時,晉文公手下的趙衰、胡燕等人嫉妒不已。他們不喜歡晉文公如此重視介子推,所以他們試圖讓晉文公放火燒山,說介子推是孝子,他會為母親出山。沒想到晉文公同意了。然而,大火燒了七天七夜,介子推沒有下山。后來被發(fā)現(xiàn)時,介子推抱著老母親被大火燒死。

晉文公此時非常難過,所以下令后的這一天,全國不得燒火,只能吃冷食。

寒食節(jié)禁火的習(xí)俗還有一種說法。這種說法來源于古代人們?nèi)』鸬牧?xí)慣。

春取榆柳之火,夏取棗杏之火,夏取桑拓之火,秋取橡棲之火,冬取槐檀之火。

相傳,在古代,火焰看到鳥類通過啄木生火,于是開始鉆木生火。然而,在古代,當(dāng)人們鉆木生火時,他們應(yīng)該根據(jù)不同的季節(jié)使用不同的木材。因此,當(dāng)季節(jié)變化時,人們應(yīng)該禁止生火,直到新火繼續(xù)生火。由于清明節(jié)正處于季節(jié)變化,此時需要禁火。

不同季節(jié)換新火的主要原因有兩個。一是預(yù)防季節(jié)性疾病。例如,《周禮》記載:“四點(diǎn)改為國火,以救時病”。換火的另一個原因是“去茲毒”。一般來說,換火的原因是出于健康原因。

東漢末年,北方居民,特別是山西一代居民,通常在寒食節(jié)禁火一個月左右。我不知道這是否與山西介子推的位置有關(guān)。

后來,在南北朝,寒食節(jié)禁火的傳統(tǒng)已經(jīng)傳播到南方,但只有三天,后來這個禁火時間繼續(xù)下去。然而,在唐朝之前,寒食節(jié)禁火主要是一種民間習(xí)俗。

唐宋時期,寒食節(jié)禁火的習(xí)俗得到了官方的認(rèn)可。《唐會要》記載:“天寶十年三月法:禮標(biāo)禁火,文字有鉆火之文,所以從現(xiàn)在開始,寒食禁火三天。”

清明節(jié)鉆新火,被賦予皇權(quán)的神圣

唐宋前,清明節(jié)鉆新火更多的是一種民間習(xí)俗,也就是說,當(dāng)季節(jié)變化時,人們會換火。

然而,隨著冷食節(jié)的禁火,它得到了官方的認(rèn)可,禁火和燃燒之間有了更多的皇權(quán)意義。自唐朝以來,清明節(jié)再次燃燒,變得非常神圣,反映了皇帝的寵愛。

在唐代,到了清明節(jié),皇宮將專門取榆柳之火,送給近臣戚里。

《全唐詩》還記錄了韓軍、史延等人參加進(jìn)士考試時寫的同題詩《清明給百僚新火詩》。在詩中,普通人對皇宮火災(zāi)儀式的憧憬被寫下來,官員們渴望得到一份恩寵和榮耀,他們也渴望被朝廷錄用。

宋代,清明鉆火儀式傳承下來。與唐代相比,宋代的送火儀式更加隆重和廣泛。“輔臣、戚里、帥臣、節(jié)察三司使、知開封府、樞密直學(xué)士、中使都得到厚賜,非常給例。”

從此,清明鉆火不僅是一種民間習(xí)俗,也演變成了具有皇權(quán)統(tǒng)治象征的活動。