導(dǎo)讀:蒙古帝國(guó)曾在世界歷史上盛極一時(shí)。成吉思汗這位強(qiáng)者憑借手中的弓箭和牧馬,征服了現(xiàn)今的莫斯科,征服了中東,甚至遠(yuǎn)征南洋。他統(tǒng)治著無(wú)數(shù)人民,建立起一個(gè)偉大的帝國(guó)。然而,隨著成吉思汗的逝去,這個(gè)強(qiáng)大的帝國(guó)逐漸走向分裂。

網(wǎng)絡(luò)配圖

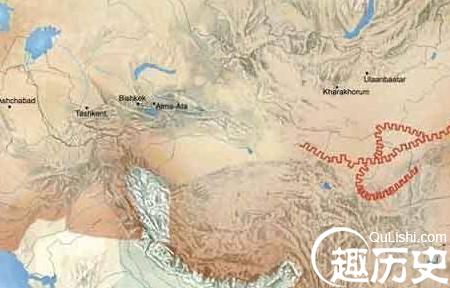

在含蓄統(tǒng)一、延續(xù)成吉思汗“黃金家族”血脈的背景下,因派系斗爭(zhēng)而出現(xiàn)的分裂之勢(shì)在所難免。各派力量表面上維系著共主的局面,事實(shí)上蒙元帝國(guó)已經(jīng)走向了分裂。大汗小汗分別劃定自己的勢(shì)力范圍,蒙古高原內(nèi)部汗國(guó)林立。除了入主中原的宗主汗廷之外,比較著名的還有另立山頭四大汗國(guó),它們分別是欽察汗國(guó)(又稱(chēng)金帳汗國(guó))、察合臺(tái)汗國(guó),窩闊臺(tái)汗國(guó)和伊利汗國(guó)(又稱(chēng)伊兒汗國(guó))。

1227年,66歲的成吉思汗病逝寧夏六盤(pán)山,遵囑次子察合臺(tái)、三子窩闊臺(tái)、四子拖雷、長(zhǎng)孫拔都(長(zhǎng)子術(shù)赤二子,當(dāng)時(shí)術(shù)赤已不在人世)和成吉思汗的幾個(gè)弟弟參與額度分封。察合臺(tái)分到了原西遼故土,領(lǐng)軍4000戶(hù);窩闊臺(tái)雖然即位,家族領(lǐng)地卻只有乃蠻舊地,領(lǐng)軍4000戶(hù);按蒙古“幼子守產(chǎn)”習(xí)俗,拖雷繼承了以蒙古帝國(guó)發(fā)源地鄂嫩河上游與克魯倫河上游為中心的蒙古本土,領(lǐng)軍10.1萬(wàn)戶(hù);拔都獲得了父親的領(lǐng)地額爾齊斯河以西的草原,領(lǐng)軍4000戶(hù)。剩下的領(lǐng)地和軍隊(duì)分給了成吉思汗的幾個(gè)弟弟。中原漢地和中亞的“河中”地區(qū)作為“黃金家族”的共同財(cái)產(chǎn),由大汗窩闊臺(tái)設(shè)置統(tǒng)領(lǐng)管理。

1236年至1240年,術(shù)赤第二子拔都征服了烏拉爾河以西伏爾加河流域欽察、不里阿耳等部族,并征服了斡羅思,迫使斡羅思各公國(guó)稱(chēng)藩納貢。1243年,拔都結(jié)束西征回到伏爾加河上,建立了東起也兒的石河,西到斡羅思,南起巴爾喀什湖、里海、黑海,北到北極圈附近的遼闊廣大的欽察汗國(guó)。

由于拔都的大帳使用金頂,因此在歐洲史書(shū)中欽察汗國(guó)也被稱(chēng)作“金帳汗國(guó)”。在其他汗國(guó)包括元帝國(guó)對(duì)于自己的領(lǐng)地的統(tǒng)治都出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候,金帳汗國(guó)長(zhǎng)期統(tǒng)治都相對(duì)穩(wěn)定。隸屬于金帳汗國(guó)的原本羅斯各公國(guó),出現(xiàn)了一位“王”,即伊凡四世,以莫斯科大公國(guó)為核心,逐漸發(fā)展成一個(gè)新的強(qiáng)大的國(guó)家——俄羅斯。而與之相反,金帳汗國(guó)中央權(quán)力卻日漸下降,開(kāi)始分裂為喀山汗國(guó)、克里米亞汗國(guó)、西伯利亞汗國(guó)、阿斯特拉罕汗國(guó)、大帳汗國(guó)等小汗國(guó),作為大帳汗國(guó)附庸國(guó)的俄羅斯從大帳汗國(guó)中獨(dú)立出來(lái),并滅亡了大帳汗國(guó)。

網(wǎng)絡(luò)配圖

成吉思汗的次子察合臺(tái)在自己原有的封地上建立了察合臺(tái)汗國(guó),初領(lǐng)有西遼舊地,包括天山南北路及今阿姆河、錫爾河之間的地區(qū)。初建都阿力麻里(今新疆霍城縣水定鎮(zhèn)西北)。察合臺(tái)系后王篤哇與窩闊臺(tái)系后王海都聯(lián)合,屢與元朝皇帝軍隊(duì)爭(zhēng)戰(zhàn),終世祖一朝未斷。至公元1303年始與海都子罕八兒歸服。1306年,篤哇敗察八兒,盡收海都生前所占察合臺(tái)封地。

1310年篤哇子怯伯再破察八兒,兼并窩闊臺(tái)封地。后分裂為東西兩部,東部復(fù)分裂為若干小國(guó),大權(quán)旁落。14世紀(jì)中葉,禿魯帖木兒即位后,削奪藩鎮(zhèn)權(quán)柄,汗權(quán)一度有所恢復(fù)。1362年合不勒汗即位后,諸藩王日益跋扈,徒有虛名。1370年,為帖木兒帝國(guó)所滅。東察合臺(tái)汗國(guó)后王的統(tǒng)治維持到16世紀(jì)。

1229年窩闊臺(tái)繼帝位后,將封地賜給其子貴由,歷史稱(chēng)之為窩闊臺(tái)汗國(guó)。1251年蒙哥汗即位后,以窩闊臺(tái)系諸后王屢與作難,將封地分割,分授諸王,以去其勢(shì)。窩闊臺(tái)子合丹領(lǐng)別失八里(今新疆吉木薩爾北破城子),滅里領(lǐng)額爾齊斯河之地,窩闊臺(tái)孫脫脫領(lǐng)葉密立,海都領(lǐng)海押立(今伊犁西)。

網(wǎng)絡(luò)配圖

1264年忽必烈稱(chēng)帝后,海都自以太宗嫡孫不得立,先后聯(lián)合阿里不哥、乃顏、篤哇爭(zhēng)奪帝位。1301年(大德五年)兵敗走死,汗國(guó)勢(shì)衰。1310年(至大三年),海都子察八兒為察合臺(tái)系后王怯伯所敗,部分歸附欽察汗國(guó),部分被并入元朝。

伊利汗國(guó),又稱(chēng)伊兒汗國(guó),它的建立者是蒙古第三次西征的統(tǒng)帥旭烈兀(忽必烈六弟),他與元朝統(tǒng)治者同為拖雷后裔,關(guān)系也較其他汗國(guó)更為密切。該汗國(guó)東濱阿姆河,西臨地中海,北界里海、黑海、高加索,南至波斯灣的大國(guó)。既為歐、亞兩洲文化薈萃之地,又是重要交通樞紐。

居民民族成分復(fù)雜,主要講波斯語(yǔ)和阿拉伯語(yǔ)。大多數(shù)信奉伊斯蘭教,部分崇奉基督教。建都于帖必力思。公元1317年,年僅12歲的不賽因即位后,由于權(quán)臣出班專(zhuān)政,二丞相不合,內(nèi)亂迭起,并遭到欽察汗月即別的進(jìn)攻,國(guó)勢(shì)漸衰。公元1334年不賽因死后,諸王爭(zhēng)立,汗國(guó)陷于分裂,國(guó)勢(shì)益衰。公元1388年為帖木兒帝國(guó)所滅。

四大汗國(guó)漸漸地分裂滅亡了,忽必烈的正統(tǒng)帝國(guó)卻在中原扎下了根,守衛(wèi)著祖先們的榮耀。