作為西亞大國,土耳其最為輝煌的時刻,無疑還是奧斯曼帝國時期。其實土耳其人原本并不是西亞土著居民,而是居住于中亞阿姆河流域的中等部落。

在13世紀時因受蒙古西征的影響,被迫西遷至今天的小亞細亞半島。土耳其起初依附于塞爾柱人建立的羅姆蘇丹國,后在首領奧斯曼的領導下,于1299年宣布獨立,后世子孫為紀念奧斯曼的功績,便用他的名字來作為國名。

從奧斯曼的玄孫巴耶塞特一世開始,奧斯曼帝國走上迅速擴張的“快車道”,但也正是因為他在戰(zhàn)場上一次慘敗,害得帝國陷入分裂中,并差一點滅亡。這場幾乎要給奧斯曼帝國帶來滅頂之災的戰(zhàn)役,便是歷史上著名的安卡拉戰(zhàn)役,而戰(zhàn)事的緣起,要從巴耶塞特一世西征東南歐說起。

巴耶塞特一世是奧斯曼帝國第四任蘇丹(即皇帝),穆拉德一世之子,因極富軍事才能、擅打突襲戰(zhàn),故有“閃電”的綽號。在第一次科索沃戰(zhàn)役期間(1389年),巴耶塞特接替被敵軍刺殺的父皇,在就任蘇丹后不久,便率軍殲滅塞爾維亞、保加利亞等國聯(lián)軍,并征服了塞爾維亞、保加利亞。

第一次科索沃戰(zhàn)役后7年,巴耶塞特卷土重來,在保加利亞境內的尼克堡擊潰由匈牙利、波蘭、英國、法國等國組成的十余萬聯(lián)軍,使歐洲列國極為震驚。尼克堡戰(zhàn)役結束后,巴耶塞特又率重兵包圍拜占庭帝國的都城君士坦丁堡,眼瞅著便要滅亡這個存續(xù)時間超過千年的帝國。然而“螳螂捕蟬黃雀在后”,就在巴耶塞特在東南歐狂飄突進之際,背后卻被雄霸中西亞的帖木兒深深地“捅了一刀”。

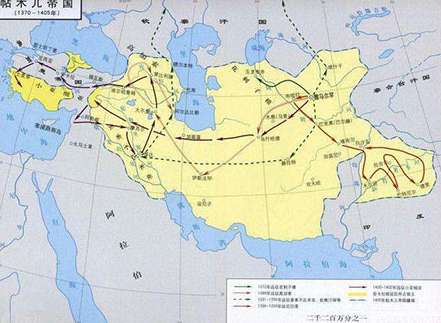

作為突厥化的蒙古人領袖,帖木兒幾乎在巴耶塞特進行擴張的同時,也開始其對中亞、西亞諸國的攻略,在短短的十余年時間里(1488-1402年),便將一個位于中亞河中地區(qū)的中等汗國,發(fā)展成為一個從帕米爾高原到小亞細亞、阿拉伯半島的大帝國。隨著帖木兒的鐵騎踏進小亞細亞,其與巴耶塞特之間的大決戰(zhàn)已不可避免。

1402年春,帖木兒以巴耶塞特收容他的敵人、入侵其勢力范圍亞美尼亞為由,率領15萬大軍進攻奧斯曼帝國,而后者只能以7萬左右的軍隊迎擊。戰(zhàn)爭打響后,帖木兒采用誘敵之計,將巴耶塞特的軍隊從嚴密布防的山林地區(qū),引至利于蒙古騎兵作戰(zhàn)的平原地區(qū),然后在安卡拉展開正面較量。巴耶塞特雖然在本土作戰(zhàn),但因為兵力少于對方,加上征途勞頓,一開始便處于下風。

果不其然,在戰(zhàn)斗打響后,以逸待勞的帖木兒親率主力持續(xù)進攻敵軍的兩個側翼,在輕松地擊敗并迫使4萬敵軍投降后,便對巴耶塞特率領的3萬中軍實施圍殲,其結局可想而知。最終,巴耶塞特力屈被俘,作為戰(zhàn)利品被押送帖木兒帝國的都城撒馬爾罕,一年后便因羞憤去世,享年只有50歲。

安卡拉戰(zhàn)役的慘敗給奧斯曼帝國帶來致命性的打擊,它不僅被迫停止向歐洲擴張的步伐,更加要命的是,帝國本身陷入四分五裂當中。就在巴耶塞特去世后不久,他的四個兒子便因爭奪帝位大打出手,使帝國陷入長達十年的內戰(zhàn)(1403-1413)。最終,穆罕默德經(jīng)過艱苦卓絕的戰(zhàn)斗,先后戰(zhàn)勝割據(jù)布爾薩的伊薩、占據(jù)魯米利亞稱王的蘇萊曼和在埃迪爾內僭號的穆薩,在重新統(tǒng)一全國后,于1413年正式登上蘇丹之位,稱穆罕默德一世。

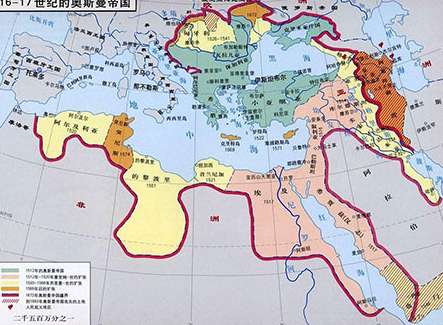

穆罕默德在位8年間勵精圖治,意圖一雪國恥。正是在他的治下,奧斯曼帝國不僅收復了在亞洲的全部失地,而且再度開啟對東南歐的征服進程,因戰(zhàn)績彪炳而獲得“勝利者”的稱號。1421年,穆罕默德因中風死于埃迪爾內,但由他再度開啟的擴張之路卻并未就此停止,在百年后蘇萊曼一世統(tǒng)治期間(1520-1566年),奧斯曼帝國終于迎來國力和版圖的巔峰。

就在安卡拉戰(zhàn)役后四十余年,同處亞洲的大帝國明朝也遭遇蒙古人的侵襲(即瓦剌),在土木堡一戰(zhàn)中被擊潰(1449年),其皇帝明英宗被俘,并差點導致帝國滅亡,情況跟奧斯曼帝國非常相似。只是,“土木堡之變”后明朝開始由盛轉衰,安卡拉戰(zhàn)役卻讓奧斯曼在短暫陷入亡國的險境后又破繭重生,同為亞洲的大帝國,命運卻如此不同,實在是令人感慨。