在三國時期,陽平關發生過多次攻防作戰。曹操和劉備的進攻方向是從西向東,而鐘會的進攻則是相反,是從東向西攻關的。曹操在強攻失利后,用計夜襲才取得成功,而劉備則一味強攻,盡管兵力優勢,但仍未能奪取陽平關。相比之下,鐘會卻很輕易地攻占了陽平關,雖有蜀將先投降的影響,但陽平關西側險要、東側不利于防御的特點也顯現出來。否則,以傅僉的忠勇善戰,怎么一下子就失守關城了呢?

縱觀整個三國時期,魏國卻只有這一次是從陽平關外面強攻的,其余則無一例外是走那秦嶺中艱難、漫長的峽谷來進攻漢中。

事實上,歷史上不存在曹操說要喊自己兒子曹彰過來打劉備兒子劉封的話。劉封并非劉備親身之子,而是劉備的養子,也可以說是劉備的義子。

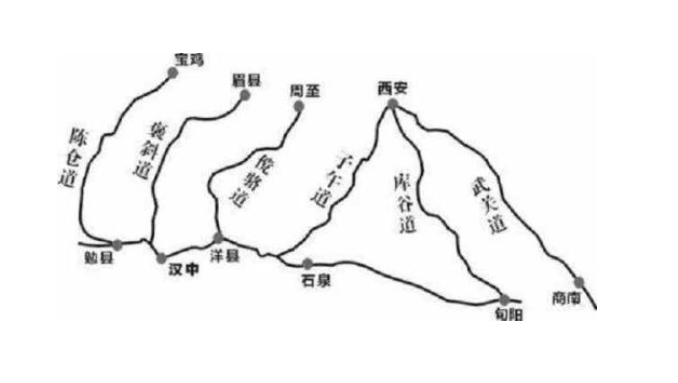

陽平關(秦嶺之川陜間關隘)編輯蜀道難,難于上青天。在蜀道上,在寶成鐵路(寶雞至成都)和陽安鐵路(陽平關至安康)的交匯處,有一個小鎮叫陽平關,又稱做陽安關。北邊是秦嶺山脈,南面是大巴山、米倉山,嘉陵江水依鎮而過,把小鎮老街與火車站分成兩塊,雄偉壯觀的嘉陵江大橋象一條彩帶又把他們緊緊系在了一起。子龍山巍然坐落在江邊,據傳說當年趙子龍在此鎮守練兵。老街面對嘉陵江,背靠雞公山(又叫擊鼓山,在不遠處又一村叫擂鼓臺),有山有水。站在子龍山上看江對面的雞公山,就象雄雞的頭冠挺立,翠綠的山體把他裝扮的更加漂亮。歷史沿革陽平關在三國時期名為陽平關,為蜀北主要門戶。蜀漢有陽安關,在漢陽平關以南,即今寧強西北。宋改陽安關為陽平關,此后的陽平關均指此關。陽平關在寧強縣城西北,處秦巴環繞之萬山叢中,是古今秦蜀交通的重要樞紐和軍事要塞。陽平關三國時代稱做陽安關或關城。西通陰平,東控漢沔,為蜀漢北方的重要門戶。2歷史古關編輯地理位置古陽平關,又名白馬城、盡口城,始建于西漢,位于今陜西省勉縣武侯鎮蓮水村。北依秦嶺,南臨漢江和巴山,西隔咸河與走馬嶺上的張魯城遙遙相對,雄踞于西通巴蜀的金牛道口和北抵秦隴的陳倉道口。與漢江南北的定軍山、天蕩山互為犄角之勢,是漢中盆地的西門戶,同時也是巴蜀通往關中的北端前沿,地理位置十分險要。進利于攻,退可以守。晉人張薈《南漢記》載:“蜀有三關:陽平、江關、白水……”,而《隋書》地理志則對古陽平關的軍事戰略地位描述得更為詳盡:“西控川蜀,北通秦隴,且后依景山,前聳定軍、卓筆,右踞白馬、金牛,左拱云霧、百丈,漢、黑、燼諸水襟帶包絡于其間,極天下之至險。蜀若得之上可以傾覆寇敵,尊將王室;中可以蠶食雍、涼,開擴土地;下可以固守要害,為持久之計。……”因而,古陽平關自古就被視為“蜀之咽喉”、“漢中門戶”,才有了人們“漢中最險無如陽平”的感嘆。正因為陽平關有它特殊的地理位置,因而各時代眾多的英雄豪杰,歷史巨人都曾在此或以文韜武略,或用金戈鐵馬演繹了一幕幕威武雄壯的歷史活劇。尤其是三國時期,蜀、魏的帝王將相用盡謀略的爭奪之戰,更為古陽平關平添了許多神秘,使之名揚四海。著名戰役東漢靈帝末年,益州牧劉焉陰謀割據巴蜀,遣張魯為督義司馬,攻打漢中。張魯率兵自成都北上,沿劍閣棧道出古百牢關,到達沔陽(今勉縣)。首先從陽平關打開缺口,并筑寨堡于西側的走馬嶺,隨后,南渡沔水(今漢江)占領定軍山,北面奪取天蕩山,殺死漢中太守蘇固,從而占領整個漢中,統治漢中長達20多年。建安二十年(公元215年),曹操率兵10萬,攻取徽縣、鳳縣后,開始進軍漢中,攻陽平關。張魯命其守將張衛、楊昂、楊任等人依山筑寨堅守。曹兵久攻不下,只好詐退,使陽平關守軍放松警戒。而后,曹兵乘機攻取陽平關,張魯守軍自亂,楊昂戰死,張衛、楊任逃回南鄭,張魯逃往四川巴中。曹操奪取漢中后,留夏侯淵、張郃、等鎮守漢中,自己則因恐后方不穩而率主力回到北方。建安二十三年(公元218年),劉備率領諸將進兵漢中,被張郃阻擋在陽平關外漢江上流的深山峽谷之中,彼此相互對峙一年有余,劉備未能進入漢中盆地。建安二十四年(公元219年),劉備一面派兵攻打張郃在走馬嶺的營堡,一面南渡漢江,沿山間小路,通過夜間偷襲搶占了軍事要地定軍山,并且斬了夏侯淵。張郃聞夏侯淵敗死,即退守陽平關。隨后,曹操增兵陽平關與劉備決戰,劉備堅守不出,曹軍終因軍糧不濟,將士傷亡過大,而敗退關中。自此,漢中歸劉備管轄。建興五年(公元227年),諸葛亮出師北伐,率領各路大軍屯兵于沔陽長達八年之久。在這八年里諸葛亮一直把陽平關作為他進可以攻、退利于守的大本營。其中,六出祁山,有四次都是出陽平關沿陳倉古道進行北伐的。而每當退兵時,他又在這里休養生息,教兵演武。現今在古陽平關的臥龍崗上仍留有諸葛亮讀書臺遺址。雄關依舊,往事如煙。當縱橫交錯的公路、鐵道已使天塹變通途時,古陽平關遺址上那殘存的城墻、古碑和深闊的壕溝,似乎仍在向人們訴說著一個個輝煌和榮耀的故事。