今天小編為大家帶來了分析秦國如何統一天下的精彩內容!如果您也對此感興趣,不妨跟著小編一起來看看吧。

戰國時代,有七個主要的強國,每個國家都有不俗的實力。楚國的面積最大,達100多萬平方公里,人口500萬;齊國經濟實力最強,有人口300多萬;魏國最早在戰國時期強大起來,占據大量的肥沃土地,有先發優勢;趙國建立了強大的騎兵,占據高原俯瞰六國。而秦國在七國中經濟文化是相對落后的,為什么可以統一全國呢?關于秦國統一的原因,古人多有論述,小編則總結一些主要的因素,進行深度解析。

一,獨以一面制諸侯的地理優勢

秦國位于關中地區,是著名的天府之國。關中自古為四塞之地,東邊有函谷關、崤關、武關、潼關等要塞扼制通往關東的要道,易守難攻;北邊是溝壑縱橫的黃土高原,在匈奴崛起之前,該地區是沒有任何強大的游牧民族威脅;南邊是秦嶺、大巴山,道路難行,難以對關中造成威脅;西邊則是西羌、義渠、西戎等族的活動區域。

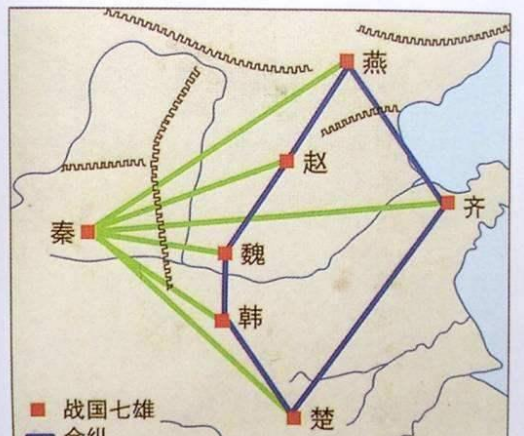

戰國局勢

在秦國強大之前,其威脅主要來自于西邊的游牧民族,而秦國也是和這些游牧民族的斗爭中不斷崛起的。春秋時期,秦國主要和西戎作戰,秦穆公“益國十二,開地千里”,大大削弱了西戎的威脅。戰國時期,又兼并了義渠之戎,使得秦國的后方在無威脅。因此,在戰國的時候,秦國的威脅基本來自于關東地區,因此形成了“阻三面而守,獨以一面東制諸侯”的局面。而兼并了西戎地區,也使得秦國擁有了天然的養馬之地,“北有胡貉、代馬之用”,為建立強大的騎兵提供了保障。

秦國在地理上另外一大優勢就是擁有兩大農業產區,為戰爭提供了充足的糧食保障。關中地區,位于渭河流域,地勢平坦,沃野千里,十分適合于農業生產,因此被稱為“天府之國”。商鞅變法時期,頒布“墾令”,鼓勵農耕,招徠移民,大大促進了關中地區農業的開發。戰國后期,鄭國渠修建,“溉澤鹵之地四萬余頃,收皆畝一鐘,于是關中為沃野,無兇年,秦以富強”。另外一大農業區是巴蜀。前316年,秦國滅吞并巴蜀。此后秦國在這里不斷進行開發,有著名的李冰父子修建了都江堰,使得成都平原成為了第二個“天府之國”。

成都平原

和秦國相比,關東六國基本平原相連,缺乏秦國的優勢。魏國雖然占據的平原地區較多,但是處于四戰之地,又險可守,導致兵力分散。最終魏國因為周邊的齊、秦、楚進攻而衰落。燕趙大地多山區,雖然可以俯瞰天下,但是農業生產不夠穩定,同時也面臨齊國的威脅。齊國地處山東半島,但是也同時和燕、趙、魏接壤,最終因為五國聯合進攻而衰落。楚國雖然面積大,但是境內土地大多數沒有得到開發,出現了地廣人稀的局面。楚國北部邊界線太長,同時要防御秦、魏、齊三大強國,也造成兵力分散。而韓國太小,沒有多少競爭力。

二,秦國的集權程度化最高

春秋戰國時期,各國在政治上的總體發展趨勢就是分封制不斷被中央集權制取代,貴族制度逐漸被官僚制度取代。分封制度嚴重削弱了國家的力量,因此進入戰國后,各國都推行了大規模的改革,魏國有李悝變法、楚國有吳起變法、齊國有齊威王新政等。不過列國的變法中,秦國商鞅變法是最徹底的。

商鞅

商鞅變法的一個核心就是加強集權。他經濟上廢除了公社殘余的井田制,推行了土地私有制,也就瓦解了貴族的經濟基礎;廢除分封制,推行了郡縣制,使得地方垂直控制于君主的手中;實行“一法而治”,也就是廢除了過去“刑不上大夫”的禮治,加強了君主和國家的權威;廢除舊世卿世祿制,推行軍功授爵制,也就是將貴族世襲的權力取締了。這些政策,使得秦國的貴族勢力遭到了慘重的打擊,而君主的專制得到了加強。君主專制,中央集權,也就有利于集中國家的人力、物力、財力,進行了大規模的工程建設,也可以進行了大規模的對外征戰。

鄭國渠

商鞅變法的另外一個核心就是“一民”政策,也就是嚴格控制平民的生產、生產、思想。“一民”的方法在于操縱賞罰的杠桿,“開必得之門,明必死之路”,通過一些非常手段來引導百姓順從。“賞”是利用民眾的功利心理來進行誘導,“罰”就是使用強制措施進行禁止。農戰政策就是“一民”政策的具體體現,他想規定百姓必須從事于農業或者戰爭,嚴厲打擊工商業、娛樂業等。通過參戰,可以得到了更多的物質、權力獎勵。為防止百姓偏離“一民”軌道,就出臺嚴刑峻法來限制。農戰政策一是提高了秦國的糧食產量,二是提高了軍隊的戰斗力,民之見戰也,如餓狼之見肉”,成為了名副其實的“虎狼之師”。秦國的國家基本為農業和戰爭服務,演變為戰爭機器。

秦法

商鞅被車裂之后,商鞅制定的制度和法令得到了長期的貫徹和執行。直到秦始皇建立了秦朝,其基本的政策依然沿用了商鞅制定的政策。《史記》給了商鞅變法十分肯定的評價:“行之十年,秦民大說,道不拾遺,山無盜賊,家給人足。民勇於公戰,怯於私斗,鄉邑大治”。不過這種所謂“秦民大說”乃是變法最初的帶來的效果,這種政策長期推行必然帶來“天下苦秦久矣”的反面作用。

和秦國相比,關東六國的改革就顯得不那么的徹底和激進了,其中齊、楚兩國保留了大量的分封制殘余,國內的力量難以統籌。根據考古發現,關東六國的墓葬從君主到平民呈現幾個等級差距,而秦國的墓葬則是君主墓葬獨大,這恰恰反應了東方六國的君主權威還未達到高度的集中。如楚國,吳起變法嚴重威脅到了貴族利益,最終被處死,變法也被廢除。戰國中后期,“齊有孟嘗,趙有平原,楚有春申,魏有信陵”等封君,他們擁有很大的權威,甚至高于君主,這就是分封制殘余代表。

三,國家政策的連貫性和持續性

在君主國家,君主對一個國家的發展起到相當關鍵的作用。這方面,秦國無疑是相對幸運的,秦國從秦孝公開始,經歷的惠文王、秦武王、昭襄王、莊襄王、秦始皇都是十分出色的君主。這也就是避免了秦國在某一代出現崩潰和大面積腐敗的局面。這一點,東方六國就沒那么幸運了。楚國從楚懷王開始,基本都是昏庸無能之君,齊國從齊愍王開始就基本是庸君,魏國只有戰國初期的魏文侯才算一帶雄主,之后的君主嚴么昏庸,要么出現了重大的失誤,而燕趙出色的君主只有燕昭王和趙武靈王。

秦孝公

國家的君主沒有遠見,不僅嚴重削弱了國家的實力,也導致外交政策的不穩定。秦國強大起來后,形成了“合縱”和“連橫”斗爭的局面。“合縱”就是關東六國形成聯盟共同對付秦國,“連橫”就是秦國拉攏東方一國來破壞“合縱”。在初期,合縱多次顯示出了力量,前296年,孟嘗君聯合齊、魏、韓三國伐秦,秦國被迫歸還侵占的土地。但是合縱的政策并沒有得到堅持,后來楚國背叛聯盟,導致齊楚聯盟破滅,楚國被齊、秦兩國進攻,實力衰落。此后的合眾都是不成氣候的。

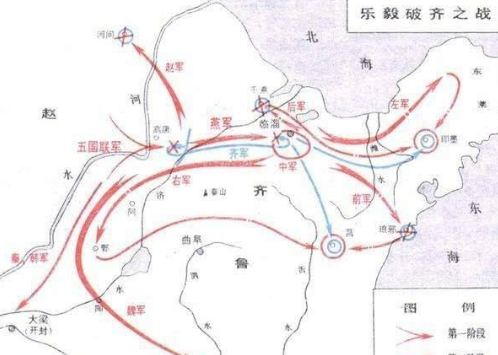

秦國君主一直堅持扶持東方弱國以進攻強國的政策。在魏國遭到打擊后,魏國主要成為了秦國的連橫對象,有了魏國作為緩沖,六國就難以直接進攻秦國。齊國則是秦國連橫針對的對象,雖然秦國并未直接出兵攻打齊國,但是連橫以抗衡齊國是基本方針。前284年,樂毅帶領燕、趙、楚、韓、魏五國攻齊,導致齊國衰落,這是戰國局勢變化的關鍵一次戰役,也標志著秦國的連橫戰略取得了勝利。此后,秦國又轉而采取“遠交近攻”的政策,穩住齊國,各個擊破。

人才是戰國不可多得的資源,各國都興起養士之風,所謂“天下諸侯方欲力爭,競招英雄,以自輔翼。此乃得士則昌,失士則亡之秋也”。而秦國本土由于文化相對落后,造成了人才的缺乏。不過秦國卻廣泛地引進他國人才,秦孝公時有商鞅、惠文王時張儀、昭襄王時有范雎、嬴政時有呂不韋、李斯等,這些人才都來自于他國,但是為秦國效力。嬴政時,曾下達“逐客令”,李斯于是上《諫逐客書》,論述了他國人才對秦國的重要性,讓嬴政收回了命令。

關東六國則不同。魏國曾是人才大國,魏文侯因為重用人才而強大,但是之后的吳起、商鞅、張儀、范雎、孫臏都被排擠出魏國,人才流失嚴重。齊國是戰國時代的人才聚集地,但是他們多研究學術活動,很少參與政治活動,對國家大政方針很難起到作用。燕國在燕昭王時廣招賢才,但是卻主要用于攻伐齊國,此后的君主也沒有類似行為。

秦國總體的政策較好,富有持續性,因此秦國在戰國時代的疆域就不斷擴大。到了戰國中期,秦國的面積已經僅次于楚國,人口達到了500萬,和楚國相當。而其他六國在面積上和人口上難以和秦國抗衡。隨著秦國在軍事上、外交上的不斷勝利,最終秦國在長平之戰后形成了獨霸的局面,統一六國的形勢已不可逆轉。