今天小編給大家準(zhǔn)備了:

元朝對(duì)外征戰(zhàn),感興趣的小伙伴們快來看看吧!

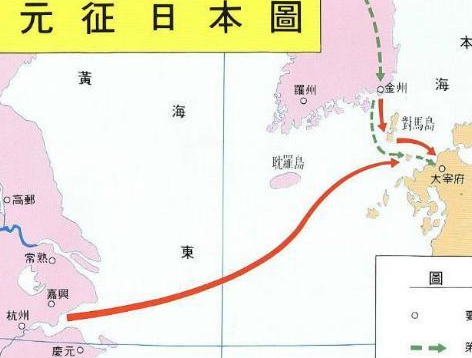

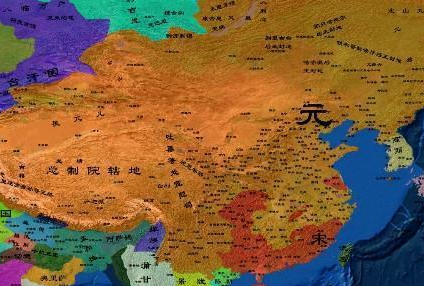

元朝歷史上第一個(gè)由游牧民族建立的大統(tǒng)一國家,忽必烈作為元朝的開國皇帝,在位期間十分熱衷于發(fā)動(dòng)征伐戰(zhàn)爭。忽必烈作為蒙古族,從小就被蒙古族的征服統(tǒng)一思想所影響。在建立元朝以后,他為了實(shí)現(xiàn)自己的雄心抱負(fù),頻繁發(fā)動(dòng)了對(duì)日本、緬甸、爪哇等亞洲國家的征伐戰(zhàn)爭,但是卻都以失敗告終。那么在成立之初還算強(qiáng)大的元朝發(fā)動(dòng)這一系列征伐但是卻頻繁失敗的原因是什么?

亞洲地形、氣候等自然因素的影響

忽必烈對(duì)亞洲諸國的征伐的失敗,可以說與亞洲的地形、自然氣候這些客觀因素有一定關(guān)系。日本屬于是島國,由數(shù)千個(gè)島嶼組成,島嶼排列成弧形。這樣就形成了日本這個(gè)國家季風(fēng)氣候明顯,處于海洋之中的日本雨水是比較多的,多海風(fēng)、臺(tái)風(fēng)天氣。這對(duì)元朝遠(yuǎn)征日本有不利影響,這也是忽必烈兩征日本失敗的原因之一。

爪哇、占城、安南、緬甸四國位于今天的東南亞,這四國也是主要由島嶼構(gòu)成國土。這些國家大多是由中南半島和馬來群島組成,處于赤道附近。因此這四國具有赤道多雨的氣候和熱帶季風(fēng)氣候,氣候潮濕炎熱。并且據(jù)史料描述,緬甸國內(nèi)河水密布、泥水較多,這對(duì)于元朝軍隊(duì)的行軍非常不利。

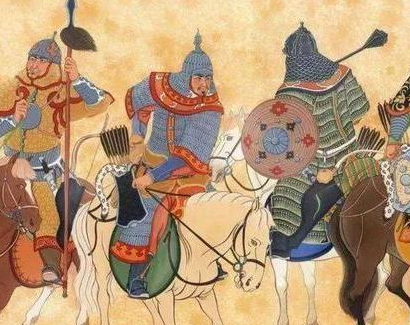

這些東南亞國家的地形以及自然氣候?qū)τ谠恼鞣ナ怯泻艽笙拗频模捎诿晒跑娙藦男≡诓菰L大,其作戰(zhàn)方式也主要是騎兵作戰(zhàn),而騎兵作戰(zhàn)則主要是在空曠的地面上進(jìn)行的。元朝軍隊(duì)進(jìn)入這些國家進(jìn)行征伐,會(huì)被自然氣候和地形限制非常多,這非常不利于他們作戰(zhàn)的進(jìn)行,甚至于在進(jìn)入這些國家以后,元朝軍隊(duì)就產(chǎn)生了更加厭戰(zhàn)、懼戰(zhàn)的心理。

而相對(duì)于元朝軍隊(duì),生活在亞洲當(dāng)?shù)氐能娛縿t十分清楚當(dāng)?shù)氐牡匦危麄兊淖鲬?zhàn)也更加靈活。在面對(duì)元朝軍隊(duì)攻擊時(shí),他們利用自己對(duì)地形的熟悉,根據(jù)作戰(zhàn)的需要有時(shí)候藏在山林里面,有時(shí)候退到海邊。不熟悉地形的元朝軍隊(duì)不僅行軍十分困難,也常常找不到敵軍所在方位。

海洋的天然屏障也保衛(wèi)了亞洲的這些國家。元朝軍隊(duì)這幾次對(duì)亞洲的征伐都需要遠(yuǎn)航大海,但是元軍海洋作戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)不足,遠(yuǎn)洋出海作戰(zhàn)對(duì)他們來說也更加困難。元朝遠(yuǎn)征海外的過程中,不僅需要大量的船舶水手,也需要大量的糧草。但是國內(nèi)經(jīng)驗(yàn)豐富的水手?jǐn)?shù)量滿足不了他們的的需要,只能從一些不專業(yè)的百姓里面挑選去征集。這樣一來,海上本就環(huán)境兇險(xiǎn),水手的不專業(yè)更是對(duì)軍隊(duì)船舶的運(yùn)行有一定不利影響。

元朝在兩次征伐日本的過程中還遇到過兩次海風(fēng),海風(fēng)導(dǎo)致了軍隊(duì)的船舶到處撞擊,被大量破壞。由于在海上戰(zhàn)斗,需要大量的糧草在海上供給軍隊(duì),但是在船上的糧草過多對(duì)于作戰(zhàn)也是非常不利的,船重則不利于作戰(zhàn)。如果糧食短缺,就無法供給軍隊(duì)軍士的需要,這對(duì)作戰(zhàn)是極其不利的。所以說海洋實(shí)際上對(duì)元軍征伐這些國家形成了一定的阻攔。

東南亞各國的炎熱氣候也讓元軍極不適應(yīng),當(dāng)?shù)爻睗裱谉幔M(jìn)入這些國家元軍就易生病,導(dǎo)致作戰(zhàn)無法進(jìn)行。尤其是到了夏季,元軍本就以蒙古軍居多,蒙古軍自小生活在草原,草原干燥涼爽,與東南壓的天氣可謂是天差地別。所以這些從北方來的士兵生病得越來越多,甚至帶來了瘟疫,造成元軍勢力越來越衰弱。

軍隊(duì)等級(jí)劃分及國內(nèi)戰(zhàn)爭對(duì)軍隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力造成了一定影響

元朝建立后,還是始終以蒙古族為至高無上的一族,因此把蒙古族與色目、漢族、南人區(qū)分開,按照等級(jí)劃分成四級(jí)。不僅對(duì)民族地位如此劃分,對(duì)軍隊(duì)的等級(jí)也如此劃分,但是這對(duì)軍隊(duì)的凝聚力、戰(zhàn)斗力是非常不利的。此時(shí)元軍仍以蒙古軍為主要成分,雖然蒙古軍由于從小生存的環(huán)境使得他們十分驍勇善戰(zhàn),到那時(shí)由于長期的戰(zhàn)爭,蒙古軍消耗很大。與前期相比蒙古軍的數(shù)量已經(jīng)大不如前。

蒙古軍處于元朝軍隊(duì)的第一等級(jí),對(duì)其他等級(jí)的軍隊(duì)有著很大的優(yōu)越感,對(duì)漢軍和新附軍尤其輕視。在征伐日本之前,忽必烈還特意囑咐軍隊(duì)一番,要軍隊(duì)同心協(xié)力,這也看出來當(dāng)時(shí)這樣的軍隊(duì)模式實(shí)際上是存在內(nèi)部矛盾的。在統(tǒng)一南宋以后,元朝的軍隊(duì)也逐漸滋生了懶惰的情緒,甚至是厭戰(zhàn),所以在海外征伐的時(shí)候元朝的軍隊(duì)已經(jīng)沒有之前的士氣了。

軍隊(duì)組成成分較多而且還制定了等級(jí)分明的制度,這使得軍士之間不夠統(tǒng)一,造成軍隊(duì)之間指揮不協(xié)調(diào)。元朝軍隊(duì)指揮不協(xié)調(diào),沒有形成完備的作戰(zhàn)計(jì)劃讓元軍在海外征伐戰(zhàn)爭中軍隊(duì)的把控效率不夠高。在征伐日本的過程中,本來計(jì)劃各軍匯合于日本一島嶼,但是卻因?yàn)槠渲幸粋€(gè)軍隊(duì)遲遲才到,導(dǎo)致當(dāng)時(shí)的戰(zhàn)機(jī)被延誤,這也是征伐日本失敗的一個(gè)因素。

元朝的軍隊(duì)本來以蒙古軍為主力,但是蒙古軍統(tǒng)一南宋之后,長期的征戰(zhàn)使他們形成了驕橫懶惰之氣,實(shí)力已經(jīng)有所衰弱。而相對(duì)于蒙古軍,其他軍隊(duì)的等級(jí)比較低,就算戰(zhàn)斗力較強(qiáng),也無法在戰(zhàn)爭中形成主導(dǎo)地位。并且漢軍和新附軍大多是經(jīng)歷滅國的前朝人,又長期經(jīng)受蒙古軍的輕視,在軍隊(duì)中的積極性就更差了。所以這樣的軍隊(duì)成分以及等級(jí)劃分,對(duì)元朝軍隊(duì)的戰(zhàn)斗力以及凝聚力有很大的影響,元朝海外征伐的失敗也有此原因。

忽必烈建立元朝成為開國皇帝之后,東北的成吉思汗之弟登諸王對(duì)忽必烈非常不滿,一直想要推翻忽必烈建立的元朝。在忽必烈海外征伐之際,諸王一直興兵作亂。忽必烈于是命將領(lǐng)北還,他自己則親自帶兵前往東北,最后擊敗了這些動(dòng)亂的蒙古宗王,東北宗王的叛亂暫時(shí)被平定。而西北地區(qū)諸王的叛亂也一直未停息,忽必烈在滅亡南宋之后,盡全力西北諸王,在阿爾泰山及天山一線駐軍隊(duì),軍隊(duì)的消耗較多,對(duì)于元軍的負(fù)擔(dān)比較重。

國內(nèi)各民族的反抗斗爭也對(duì)忽必烈海外征伐有一定牽制,自南宋滅亡后,國內(nèi)社會(huì)動(dòng)亂,叛亂不斷,從忽必烈登帝到其死后的幾十年都幾乎沒有間斷過。忽必烈不得地把軍隊(duì)的兵力抽調(diào)出來應(yīng)對(duì)國內(nèi)的北方諸王反叛以及各民族的動(dòng)亂上,這對(duì)海外的戰(zhàn)爭有一定的牽制作用,軍力不足使得軍隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力下降,這也是忽必烈海外征伐失敗的原因之一。

長期征戰(zhàn)使得民心不穩(wěn)

蒙古族四處征戰(zhàn)得以取得成就,這與他們強(qiáng)大的軍隊(duì)力量有關(guān),強(qiáng)大的軍事力量就是他們征戰(zhàn)的后盾。元軍依靠強(qiáng)大的軍力四處征戰(zhàn),但是長期的征戰(zhàn)是不得人心的,百姓在戰(zhàn)爭中往往流離失所,社會(huì)不穩(wěn)定。元軍長期征戰(zhàn)需要的物資非常多,但是國內(nèi)還未休養(yǎng)生息,所以只能從百姓那里壓榨,造成百姓生活十分艱難。不僅百姓不滿,就連軍隊(duì)都滋生了反戰(zhàn)情緒。民眾疾苦,元朝的某些官員也對(duì)長期征戰(zhàn)表示反對(duì)。

元朝所進(jìn)行的海外征伐戰(zhàn)爭是非正義的,所以國內(nèi)外都不得民心。國外的人民面對(duì)元朝的侵犯也容易團(tuán)結(jié)起來一起反抗元朝軍隊(duì)。在征戰(zhàn)安南的時(shí)候,當(dāng)時(shí)國內(nèi)的百姓和軍隊(duì)一起打配合,凝聚力、向心力非常強(qiáng),一起團(tuán)結(jié)起來抵抗外敵,共同擊退了元朝軍隊(duì)。各村莊的青年也武裝自己建立了鄉(xiāng)村隊(duì)伍,保衛(wèi)自己的家鄉(xiāng),全國上下一條心一致抵抗外地,可想而知這種力量是非常大的。

元朝長期征戰(zhàn),不僅給國外人民帶來了災(zāi)難,給國內(nèi)的百姓也帶來的巨大災(zāi)難。長期征戰(zhàn)消耗物資,百姓流離失所,最后忽必烈發(fā)動(dòng)的海外征伐大都以失敗告終,這也是他發(fā)動(dòng)非正義戰(zhàn)爭的后果。民眾反對(duì)戰(zhàn)爭自然就失去了民心,也就失去了精神的支撐,沒有了民心的支持的同時(shí),軍隊(duì)的向心力也下降,導(dǎo)致軍隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力下降,造成元朝軍隊(duì)數(shù)次海外征伐戰(zhàn)爭的失敗。

總結(jié)

忽必烈發(fā)動(dòng)的海外征伐戰(zhàn)爭的失敗是多種因素共同造成的結(jié)果,但是歸根結(jié)底這些戰(zhàn)爭是非正義的戰(zhàn)爭,這種戰(zhàn)爭是不得民心的。長期的征戰(zhàn)導(dǎo)致國內(nèi)普通民眾生活十分艱難,軍隊(duì)的軍士也不愿意再去戰(zhàn)斗。與此相對(duì),面對(duì)元朝非正義的侵犯,亞洲諸國團(tuán)結(jié)一致抵抗外敵,成功保衛(wèi)國家。當(dāng)然,元朝軍隊(duì)海外征伐的失敗也有一定的自然氣候、地形等客觀原因,這些因素較大限制了善于在平原上戰(zhàn)斗的元軍行動(dòng)。但是總體來說,忽必烈海外征伐的失敗是他自食惡果,無法得到人民支持的戰(zhàn)爭最終影響也是弊大于利的。