大家是否真正了解西周與春秋戰國時期的歷史故事呢?今天,的小編為你帶來一份全新的解讀。

戰爭永遠都是逃避不開的話題,或讓人熱血沸騰,或讓人憎惡懼怕,在人類歷史的發展中,戰爭總是如影隨形。尤其是我國歷史上的春秋戰國時期,“無歲不征,無日不戰。”

《左傳》認為“國之大事,在祀與戎。”《孫子兵法》開篇即講:“兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”

在那個大動蕩的時代,各諸侯國如果兵力不強,等待他們的只能任人擺布、任人宰割,滅國滅族的事情似乎都在須臾之間。那些強大的國家,比如春秋五霸、戰國七雄,哪一個不是靠實力說話?這個實力包括疆域的范圍、人口的多寡、財富的程度等,而歸根結底是兵力的多少。

軍事實力強,就能守住土地并搶奪土地,疆域為之擴大,人口為之增加。國家富裕,則可以投入更多的軍事裝備,如此以來,在那幾百年的時期,那些大大小小的諸侯國,強國更強,弱國更弱,強國不斷吞并弱國,到戰國時期,七雄并立,互相牽制。每一個國家都把征兵打仗看成頭等大事,多年交戰過程中,各國兵制、兵種有很多值得研究的內容。

由于這個話題相當宏大,本文先從兵種和兵力談起。

01 車兵

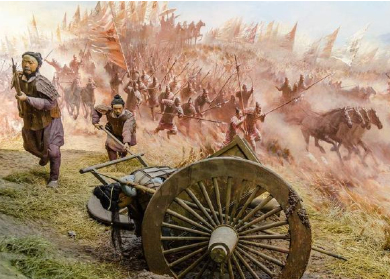

西周時期軍事編制的核心是兵車,主要作戰模式以戰車為核心。歷史發展到戰國時期,主要軍種依然是車兵。

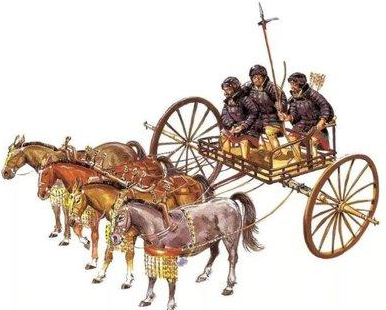

一輛車、四匹馬、三名甲士為一個單位,稱為“一駟”或“一乘”。中間兩匹駕車的馬稱“兩服”,兩邊的兩匹稱“兩驂”。在三名甲士中,居中那位專職駕車,左右兩邊的是戰士,左邊那位稱“車左”,是三人戰斗小組的組長,他手持弓箭,以射為主。右邊那位稱“車右”, 手持長戈,以擊為主要攻擊手段。

甲士又稱虎賁軍,一般來說每輛戰車除了車上的3名甲士,車下面還有7名甲士,配合步卒15人,徒役5人,也就是說一般情況下每輛兵車配30人。不過每車具體配備多少兵士,在不同的時期不同的國家有所不同。

周武王出兵伐紂,動用了300輛戰車,3000虎賁軍,應當是記載中我國歷史上第一次大規模用車作戰的事件。

先秦時候的車兵,類似今日的坦克兵、裝甲兵。車兵作戰以陣地戰為主,讓軍隊在地勢開闊的平原地帶排成陣勢,隨著一聲“出擊!”隆隆戰車沖入地方軍陣,那沖擊力、殺傷力還是相當巨大的。

《詩經·大雅·大明》中就有:“牧野洋洋,檀車煌煌,駟騵彭彭。”

記載了兵車出戰的威風凜凜,駟騵是駕一車之四匹赤毛白腹馬,那些馬可是精心挑選的,不但能力強,顏值也有要求。想來車上的三位甲士也是相貌堂堂、英姿颯爽。

但這個兵種也相當笨重,遇到對方挖的溝坎或滾木、巨石之類的障礙物,高速行駛的戰車來不及躲避拐彎,立刻翻車,倒下的車馬又成了后方戰車的障礙,一倒一大片,機動靈活性相當差。

而養活這種兵種還需要大量的人力物力來作為后勤保障。

《孫子兵法》對此有清醒的認識:“馳車千駟,革車千乘,帶甲十萬,千里饋糧,則內外之費,賓客之用,膠漆之財,車甲之奉,日費千金,然后十萬之師舉矣。”

直接投入戰斗的兵車要快速輕便些,稱為馳車,專門運送糧草輜重的車叫革車。孫武說的是用兵作戰的一般規律,要出動輕型戰車千輛,輜重車千輛,軍隊十萬,還要千里運送糧食,前方后方的經費,使節往來的開支,維修作戰器材的消耗,車輛兵甲保養補充的花費,每天都需要耗費數目巨大的資金,然后十萬大軍才能出征。

所以在戰國時期,有些國家要求其他國家協助攻伐別的國家時,比如趙魏韓燕楚五國合縱攻秦,有些國家本來不愿出兵,出一次兵真不是輕松的事。

春秋早期到春秋中期,各國出兵征伐,使用的戰車數量一般都是數百乘。

《晏子春秋》記載齊桓公“從車三百乘,九合諸侯,一匡天下。”

三百輛軍車應當是齊桓公當時的全部家底,后來經過管仲數十年的改革,富裕起來的齊國走向了強軍之路,兵車有800輛,步卒從一萬增加到三萬以上。

春秋中期至晚期各主要諸侯國的軍隊數量都有數萬乃至十萬人以上。魯僖公時期,即春秋中期,魯國的軍力大約有3.3萬人,而晉楚這樣的諸侯霸主,甚至能達到數十萬人的兵力規模。春秋晚期,三家分晉以前的晉國總兵力達到三十萬人是有可能的。戰國時代各諸侯國的總兵力達數十萬是普遍的現象。

西周王朝仰仗的幾萬軍隊,到了這一時期,只相當于一個中等諸侯國的軍事力量。

02 騎兵

就騎兵產生的時代,學術界歷來有多種說法,有人提出殷商王朝就有單騎,應當屬于騎兵。

《詩經·大雅》記載:“古公亶父,來朝走馬。”

古公亶父是周文王的祖父,作為商朝諸侯,他到京都是騎著馬的,說明騎馬已經是出行的方式,那么用于軍事也是理所當然的了。重耳流亡到秦國時,秦穆公送給他兩千單騎,說明騎馬這種現象在春秋已經盛行。

但是說到組建騎兵,人們愿意歸功于趙武靈王。

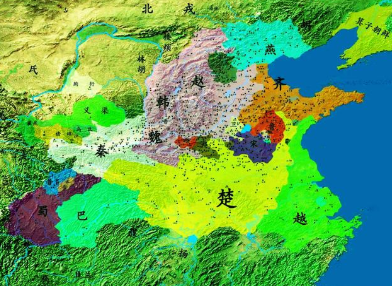

自三家分晉,趙魏韓成為周王室承認的諸侯國,趙烈侯成為趙國首位君主,趙國作為一個相對獨立的國家,處于四戰之地,很少享有相對長久的安寧。

趙國的東邊是強盛的齊國,南邊與韓魏接壤,魏國初期經改革變法,在七國中也是相當有實力的國家,趙魏韓三國都是從晉國分離出來的,總是在矛盾不斷中尋求著平衡。趙國西南與秦國接壤,秦國經過數代經營,已成西方強國,時時伺機東出,韓趙魏都可作為它的出口,秦國也不斷與三晉發生戰爭。

最麻煩的是北邊的匈奴、婁煩、林煩等游牧民族,他們總會在缺衣少食的季節打劫趙人,這是游牧民族的特性,他們不是農耕定居的生活方式,無法儲存更多的生活物資,沒吃的,只好南下尋找,中原人稱他們是搶奪,人家認為是理所當然,就像遼宋打仗,宋朝軍隊運送糧草的任務非常艱巨,大軍未動糧草先行,但是契丹人根本不帶糧草,就是靠“打草谷”維持自己的生活,遼軍兩人一組,一人打仗,一人就是負責找吃的,找住處等后勤工作,打草谷當然就是從中原人這搶了。

趙國在面對東西南三方面的諸國時,時不時受到北方游牧民族的侵擾,他們嘯聚而來,搶奪上東西后疏忽而去,雖不至于動搖國家根基,但令人十分厭惡,后方不穩,使趙國很難發展起來。

趙國經過趙烈侯、趙武侯、趙敬侯、趙成侯、趙肅侯五位君主,第六位君主是趙武靈王,他即位的時候大約只有十五六歲,他在位的第19年,趙武靈王決定“師夷以制夷”,向胡人學習,建立快速反應的輕騎兵,這就是歷史上著名的“胡服騎射”。

趙武靈王是個相當具有開拓精神的領導,如今看來穿精干的胡服既方便又精明強干、英姿颯爽,有啥不好接受的呢?但想想他的叔叔公子成那樣玩命抵觸,就知道有多難了,那個難度大概不亞于晚清時讓漢人男子剪辮子,民國時讓女人解開裹腳布,有的人不就尋死覓活嗎?

關于趙武靈王如何帶頭穿胡服,并說服頑固派們也都穿上胡服的細節不再詳述,我感興趣的是他建立了一支什么樣的騎兵。

如何組建騎兵隊伍?

趙武靈王聘請一批胡人做教官,先把他自己和親信訓練成騎兵精銳,再讓這些精銳騎兵充當軍官教導團,訓練騎兵軍官,原來的步兵、車兵等想轉為騎兵的,必須經過嚴格的培訓和考核。他還招募大量胡人充實到騎兵隊伍中,這應當是早期的雇傭軍吧。趙武靈王通過控制騎兵軍官,進而控制這支新組建騎兵軍的指揮權。

這次組建選拔騎兵的機會,對趙國的步兵系統從上到下的一次大整頓,軍隊中許多有能力的人都得到了任用,而大批的趙國宗室貴族遭到了裁撤。通過對軍隊系統的調整和改建,趙武靈王更穩固地控制了趙國的軍隊,并極大地提高了趙國的戰斗力。

騎兵的裝配和待遇

如果說兵車、甲士耗費軍資多,騎兵更是花錢。秦國在秦獻公嬴師隰時,步兵沒有鎧甲,甚至沒有兵器,拿起自己家的勞動工具或木棒都能組成步兵。趙國情況好一些,但步兵還是裝備最省錢的兵種。趙武靈王時,培養和裝備一個騎兵的費用相當于十個步兵。

一個騎兵必須要有兩匹馬,用特制的騎兵弓,配備不同用途的箭,要有長刀、短刀、夜里御寒的皮帳篷,以及可供長途奔襲的口糧和水。

騎兵是當時的特種兵,也是趙國軍隊中的貴族,軍隊中為騎兵服務的人員也很多,有負責養馬的,有負責收集牧草的,有給馬看病的,還有直接為騎兵服務的奴婢等。

趙國騎兵這種優厚的待遇,讓我想起了西夏和遼國的騎兵,西夏兵分為正軍和附帶,附帶就是給正軍服務的,一般一名正軍配一個助手,正軍負責戰場拼命打仗,助手做好后勤,他們兩人只配一匹馬,如果正軍犧牲了,助手也要上陣殺敵。遼軍類似,有專門負責打草谷搞后勤的助手,不過遼軍配備馬匹的數量比西夏軍多,一名正規軍人配3匹馬,但是這些待遇還是比不上比他們早一千多年的趙國騎兵。

實行胡服騎射后,趙國的軍事將領主要是從騎兵中產生,至少要有在騎兵部隊服役過的經歷。由于騎兵的特高待遇和軍官前途,趙國的百姓都以自己的家里能夠出一個騎兵為榮,如果出一個騎兵將領,那可是極其光宗耀祖的事情。

馬匹來源

宋朝與西夏、遼國交戰總是處于下風的一個原因是宋朝的馬不行,西夏控制了河西走廊,那里出良馬,自漢朝霍去病的時候就稱為中原王朝的養馬場。戰馬是主要的戰略資源,趙國實行胡服騎射,優良的馬匹也是這項騎兵制度改革的關鍵。

離開了戰馬,騎兵也就不能稱之為騎兵了。趙國的戰馬主要來源于代地和三胡地區,這里是氣候和地理環境都適宜于馬匹生長的畜牧地區。趙武靈王在代地的原陽設置騎邑,就是因為這里北部是群峰起伏的陰山,南部是水草豐茂的草原,這里馬長得剽悍、善跑、機靈而有耐力,是戰馬的最佳選擇。

如何搞到足夠多、足夠好的馬?趙武靈王時期和胡人的關系搞得很好,趙國人穿胡人的衣服,趙武靈王還會說胡人的話,喜歡住帳篷,喜歡打獵,逐水草而居,他的這種作風,和中原王朝諸侯國君那樣的做派完全不同。上行下效,趙國胡人文化盛行,胡人的歌舞、醫藥、語言等在趙國很大范圍內都得以普及,簡直一幅唐太宗時候的熱鬧景象,讓人一時忘卻趙國處在四戰之地的危險。

當趙武靈王在改革軍隊,和胡人搞好關系的同時,中原那些諸侯國正在內斗或者互相爭斗。

“師以夷制夷”這句話不是趙武靈王提出的,是清末才出現的。但是早在兩千多年前的趙武靈王卻把這種思想貫徹得天衣無縫。

通過與胡人建立的良好關系,胡人優良的馬匹也充實到了趙國的軍隊,趙國人像希望家中出騎兵一樣,他們也積極養馬,等待國家的征召成為戰馬,趙國給全國所有的馬匹都登記造冊,擁有戶籍,一時之間,趙人養馬蔚然成風。

在胡服騎射改革的第二年,趙國強大的騎兵隊伍已經建立并完善了,為了對付中原其他國家,必須先穩定住后方,這一年,趙武靈王首先進攻中山、林胡、婁煩,林胡、婁煩臣服,中山國大部分土地被趙侵占,在趙惠文王三年時完全被趙國消滅。

趙國軍力迅速發展,一躍成為趙國時期的強國,趙惠文王還插手秦國政務,從燕國護送嬴稷回國即位,在國際事務上有了充分的話語權。

春秋戰國時大爭之世,但也是特別重視交流,取長補短的時代,趙國的成功,其他國家紛紛效仿,從《戰國策》中反映的一些戰國中晚期的情況來看,主要諸侯國如秦、楚、趙、魏、韓等國,都擁有了騎兵的軍事建制,而且規模不再是單騎,而是成百上千,乃至萬騎,不僅僅是燕、趙這樣北方接近三胡地區的諸侯國,甚至是南方的楚國,騎兵數量都能達到六千匹、一萬匹,這樣的騎兵規模是相當大的。可見這一時期,騎兵作為新興的兵種,有著優于戰車的靈活性和戰場適應性,得到了列國的重視。

03 步兵

先秦時的步兵有成為徒兵,有時指那種附屬于戰車的步兵,有時時獨立編制的步兵,戰國步兵,名稱繁多:魏國稱為“武士”、“蒼頭”、“奮擊”、“廝徒”、“武卒”,齊稱“技擊”,秦稱“銳士”。比較通行的稱謂是“卒”,并常與“徒”、“徒卒”等詞混用。直到戰國末期,才通稱“步兵”。

與高貴的騎兵相比,步兵往往由底層人士的子弟充當,殷商時期多以奴隸充當,西周、春秋則為庶民,戰國以后才是自由農民。

這也和西夏軍隊類似,西夏軍中最精銳的重甲騎士“鐵鷂子”幾乎都是貴族子弟,其實西方的騎士也類似,所以騎士精神和貴族風范往往一脈相承。

先秦車兵中的甲士、騎兵屬于軍隊中的貴族,而步兵,尤其是戰國時候的步兵,則是軍隊中的基層和主要兵種。

04 舟兵

先秦時打仗,有很多時候得渡河、渡江啊,如何運送兵員、馬匹、糧草輜重?當然得需要舟船,由此產生了專門駕駛舟船的兵種,這就是舟兵。一般情況下,舟兵不參與打仗,頂多屬于工兵。

在看先秦時期的影視劇時,還有專門的射箭的兵、盾牌兵、用大圓木專門撞擊城門的兵、攀爬云梯登城的兵,也可把他們歸入步兵之中。