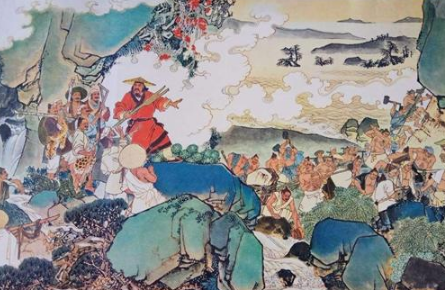

大禹治水的故事是真的還是傳說?有哪些事實依據(jù)?今天給大家?guī)砹讼嚓P內(nèi)容,和大家一起分享。

大禹治水的故事相信大家都有聽說了,大禹治水的成功與豐功偉績奠定了中國的第一個世襲制王朝夏朝的基礎,是華夏民族精神的象征,而大禹精神也成為了華夏民族精神的代表。那么大禹治水的故事是真實發(fā)生的還是神話傳說呢?接下來我們就一起來了解一下吧。

大禹治水的事跡雖見于中國各種文獻,但因大禹建立的夏朝在中國史學界與考古界一直沒有得到確認,大禹治水的故事也被懷疑為神話和傳說,進而懷疑大禹人物的存在,否定大禹個人的真實身份。

史料中雖明確記載大禹的父親以堵的方法治理水患,九年而不成;大禹繼承父親的遺志,繼續(xù)治理洪水,采用疏通河道的方法,終于治水成功,得到各地氏族部落的擁戴,華夏大地成為統(tǒng)一的王朝。

對于大禹父親鯀以堵的方法治理水患失敗和大禹以疏通河道的方法治理洪水成功,不僅普通民眾感到很迷惑,相信史學界與專業(yè)學者也會感到很困惑。大禹父親鯀怎么會以堵的方法去治理洪水九年而失敗,這不違反自然規(guī)律與基本常識嗎?鯀的方法怎么會得到圣賢堯帝、四岳長老的贊同以及民眾的認同,同心同力、千辛萬苦地堵塞河道,阻擋洪水?難道大禹父子治水的故事,只是一個神話,只是一個傳說,缺乏合理性缺乏事實依據(jù)?

如果事實是這樣的話,那夏朝的歷史將會被否定,中華五千年的文明史也將無法確認,中華文明的信使地位也將會被否定,中國文獻的真實性也會被否決。事實當然不會是這樣,雖然中國史學界與考古界無法證實夏朝的存在,但大禹的故事與夏朝的歷史地位不容懷疑與否定。

全國各地流傳有許多大禹治水的地方,尤其是大禹治理黃河水患的故事,也讓大禹治水的真實性更加的撲朔迷離。黃河中上游,河水穿梭在崇山峻嶺、黃土高坡之間,河道億萬年前已經(jīng)形成定型,人力無法改變。黃河下游流域,自然降水無以形成黃河下游地區(qū)的水災;黃河水源基本來自青藏高原的高山融水,在黃土高原攜帶大量泥沙“奔流到海不復回”,在上古時代無需治理,也無力治理。華北平原基本為黃河泥沙沉積而成,其泥沙完全為黃河所夾帶而來,已是自然狀態(tài),真不是生產(chǎn)力低下的上古人民所能治理的。

那么真實的大禹父子治水究竟在什么地方呢?大禹父子以堵以疏的治水方法,為何會得到堯舜的支持與民眾的擁戴呢?

在清嘉慶《懷遠縣志》記載:“舊縣志:淮河在縣東南二里,源發(fā)豫之胎簪山,至桐柏山而始大,書曰遵之,東行數(shù)百里至于荊山,至淮浦入海。水經(jīng)云:淮水出荊之左,迂回以入渦,麓高水匯為患,禹鑿(鑿)荊涂二山之峽,使淮出于其間,水乃安流。所鑿(鑿)處有遺跡,冬月可見。”。

《懷遠縣志》明確記載了大禹在疏通荊涂二山之間的淮河水道之前,淮河流至荊山之東,因受荊涂二山的阻擋,被迫迂回至荊山西麓,先入渦河東流后,流入東海。但因為荊涂二山的阻擋,而產(chǎn)生“麓高水匯為患”,于是堯舜命令大禹父親鯀治理荊涂地區(qū)的水患。

淮河水位的抬高,必然淹沒淮河上游大片的良田,威脅到淮河上游人民的生活生產(chǎn);荊山北麓為廣闊的淮北平原,地勢低洼平坦,淮河抬高的水位必然對淮北平原人民的生活與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來更大的威脅和生命威脅。在此情況下,鯀治理淮河水患的唯一選擇,就是在涂山西麓和北麓修筑水壩,阻擋高位淮河之水在荊山西麓的北流。在淮河北岸修筑長堤高壩,堵塞淮河之水的北流,這無疑是項巨大的水利工程,也是一項得到堯舜贊同與淮河北岸人民支持的治水措施。于是,鯀以堵的方法,修筑水壩,阻擋淮河之水北侵的措施,也是合情合理、非常正確的措施。具體情況如下圖所示:

雖然,鯀的治水措施合情合理,正確得當,但淮河上游之水受降水大小的影響,堤壩的高度無法實現(xiàn)對任何情況下上游來水量的控制,一旦決堤,對淮河北岸的威脅就更加巨大。于是,鯀以堵的方法,實現(xiàn)對荊山地區(qū)淮河治水的措施完全失敗,九年而不成。

在上世紀五六十年代,新中國在對淮河荊涂地區(qū)的大規(guī)模水利治理,吸取了鯀治理淮河失敗的經(jīng)驗,在修筑淮河堤壩的同時采取了分流措施,在荊山西部,修建了淮洪新河分流淮河、渦河之水,避免了鯀只是單純以堵修建堤壩的方法,實現(xiàn)了對涂山地區(qū)淮河上下游水患的治理,基本避免了水季時期淮河兩岸人們長期遭受的水患。

因此,大禹之父鯀,以堵的方法治理荊涂地區(qū)淮河水患,不僅是正確的,而且是合理的,是得到堯帝舜帝與四岳長老支持的。雖然鯀最終沒有解決荊涂淮河上下游的水患,但為大禹以疏的方法治理荊涂地區(qū)淮河水患提供的經(jīng)驗與反思;雖然“負命毀族”有辱使命,但其堅持不懈,以一族之力,治理危害整個淮河流域水患的努力,值得我們永遠懷念,也許這才是“懷遠”的真實含義。