女真文文獻(xiàn)形式有圖書、碑銘、銅鏡、印鑒、題記等。下面小編就為大家?guī)碓敿?xì)的介紹,一起來看看吧!

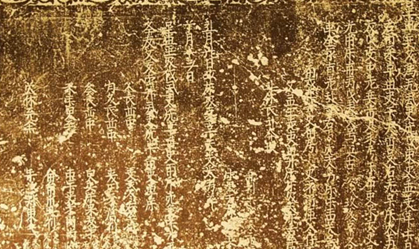

碑文

《大金得勝陀頌碑》——1185年(金世宗大定二十五年)農(nóng)歷7月28日立碑,發(fā)現(xiàn)于今吉林省夫余縣拉林河,碑文為女真字-漢字雙面刻寫,共有金文約33行字。

《蒙古九峰石壁女真大字石刻》——1196年(金章宗明昌七年)立碑,發(fā)現(xiàn)于今蒙古國肯特縣巴彥霍特克蘇木鄉(xiāng),共計(jì)9行140女真字,旁有漢字石刻對譯,皆有殘損。

《奧屯良弼餞飲碑》又名《泰和題名殘石》——1206年農(nóng)歷2月2日立碑,碑文刻寫內(nèi)容為漢字記事、女真字題跋,在女真字、漢字兩面記載有出入——在漢文記載的一面記錄為金章宗泰和六年(1206)農(nóng)歷二月二日。但背面的女真文記載則為金衛(wèi)紹王大安二年(1210年)7月20日——表明立碑日和題跋日并非同時。

《奧屯良弼詩碑》又名《山東蓬萊刻石》——發(fā)現(xiàn)于今山東蓬萊,鐫刻有一首帶序的女真語七言律詩,序3行、詩7行,碑面共刻約女真文170字。

《海龍女真大字摩崖》——1216年(金宣宗貞祐四年)農(nóng)歷5月5日立碑,發(fā)現(xiàn)于今黑龍江省海龍縣楊樹林,只有女真文刻寫。

《女真進(jìn)士題名碑》又名《宴臺國書女真碑》——1224年(金哀宗正大元年)農(nóng)歷6月15日為慶祝金榜題名的進(jìn)士而立碑,最先立于金國太廟的宴臺關(guān),后移至開封,今存于河南博物館。碑文原為女真文-漢文對照,后漢文碑面于明代被磨去改刻河神碑,現(xiàn)僅存女真文碑面。

《柳河半截山摩崖碑》又名《大金太祖息馬址碑》——發(fā)現(xiàn)于今遼寧省,碑文為女真文-漢文雙面刻寫,女真文刻碑左半面,漢文刻碑右半面,下半部碑面已脫落無法辨認(rèn),對此石刻的真?zhèn)螁栴}存在不同意見。

《昭勇大將軍同知雄州節(jié)度使墓碑》——發(fā)現(xiàn)于今吉林省舒蘭縣完顏希伊家族墓群中之一碑面上,只有一行共21字。

《北青大字石刻》——于黃虎年(推定1218年即金宣宗興定三年)農(nóng)歷7月立碑,發(fā)現(xiàn)于今朝鮮咸鏡道北青縣俗厚面?zhèn)}城里的串山,只有女真文刻寫,碑文五行。

《慶源女真大字碑》——立碑年代不詳,原立于今朝鮮咸鏡北道慶源郡東原面的佛寺(萬官速寺)內(nèi),后于1918年移至大韓博物館,此碑為四面女真文刻寫,內(nèi)容為敘述慶源寺歷史。

《永寧寺記碑》——于1413年(明成祖永樂十一年)農(nóng)歷7月立碑,記載永寧寺的起源,碑陰刻女真大字與回鶻體蒙古文,碑陽刻漢文,碑側(cè)刻六字真言。女真大字居右半部,由右至左縱向書寫(左半部為蒙文,由左至右縱向書寫),發(fā)現(xiàn)于今俄羅斯西伯利亞的黑龍江口的特林,今存海參崴遠(yuǎn)東博物館。

《金上京女真大字勸學(xué)碑》,發(fā)現(xiàn)于黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)巨源鎮(zhèn)城子村附近的金上京古城遺址,推定為金世宗時期興辦女真字學(xué)的設(shè)施所立,碑刻11個女真大字、組成7個單詞,譯文為“文字之道、夙夜匪懈”。

《希里札剌謀克孛堇女真大字石函》,石函前壁刻21個女真大字,譯文為“希里札剌謀克孛堇畢黑里、移里閔衛(wèi)將軍黑肯之家族”,推定年代在金中晚期。

由于最早利用無圈點(diǎn)滿文所寫的碑文《大金喇嘛法師寶記碑》立于1630年,故可知此時金國文字已停止使用。

公文

《女真字字母》——約于12世紀(jì)末葉的所編輯的女真語字典,今佚。

《女真字盤古書》及《女真字孔夫書》——金代的官方公文,現(xiàn)收錄于《文淵閣書目》第18章里,但內(nèi)容已佚。

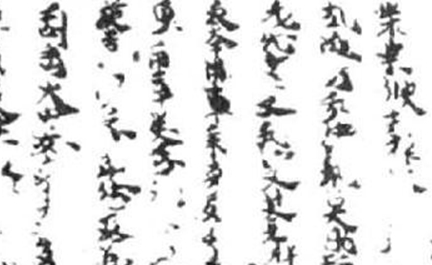

《女真文字書》——西安碑林孝經(jīng)臺內(nèi)發(fā)現(xiàn)金代人的手抄件,共11頁;一頁手抄女真文——近代于黑水城所獲大量西夏文文獻(xiàn)內(nèi)夾雜的一頁手抄女真文,現(xiàn)藏于俄國科學(xué)院東方研究所圣彼得堡分所,字跡尚不能辨識。

題壁

題壁墨跡來陸續(xù)發(fā)現(xiàn),所知共有三處,皆位于內(nèi)蒙古地區(qū),此即呼和浩特市東郊白塔內(nèi)的女真大字墨跡、科右中旗杜爾基爾公社附近的女真大字墨跡、科右前旗烏蘭茂都公社附近的女真大字墨跡。

(四)已全部亡佚但有題名著錄的漢文典籍女真文譯本:1165年版——《貞觀政要》、《白氏策林》、《史記》、《漢書》;1183年版——《易》、《書》、《論語》、《孟子》、《老子》、《揚(yáng)子》、《文中子》、《劉子》、《新唐書》、《伍子胥書》、《孫臏書》、《太公書》、《盤石書》、《黃氏女書》、《家書》、《百家姓》、《孝經(jīng)》。

銅印

傳世者共五方,計(jì)為“河頭胡論河謀克印”(1176年即金大定十六年制,邊刻6女真字,藏天津博物館)、“和拙海欒謀克印”(1128年即金大定十八年制,邊刻8女真字,天津博物館藏)、“夾渾山謀克印”(制印時間同前者,邊刻7女真字,藏故宮博物院)、“移改達(dá)葛河謀克印”(1179年即金大定十九年制,便可7女真字,為上虞羅氏舊藏品)、“可陳山謀克印”(1128年即金大定十八年制,邊刻13女真字)。

銅鏡

“叩衛(wèi)猛安銅鏡”邊刻女真字一、“綬帶紋銅鏡”邊刻女真字九;另有好幾面帶女真花押的銅鏡,因與文字研究無涉而略去。

文稿

中國——明代王世貞《弇州山人四部稿》及方于魯《方氏墨譜》著錄八個女真字疊合體;日本——《吾妻鏡》(あずまかがみ;AzumaKagami)上鑄有三個女真單字。

明朝于1407年成立的四夷館及后期的會同館編撰的兩種《華夷譯語?女真譯語》,包括后來流入日本入藏《東洋文庫》(とうようぶんこ,ToyoBunko)和阿波國文庫(あばのくにぶんこ,AbanokuniBunko)的《女直譯語》。

另有漢文典籍記載的女真語詞,見于《金史國語解》、乾隆《欽定金史語解》及宇文懋昭于1234年所編之《大金國志》;此外,金元散曲劇作中尚有不少有待考證的女真語匯。