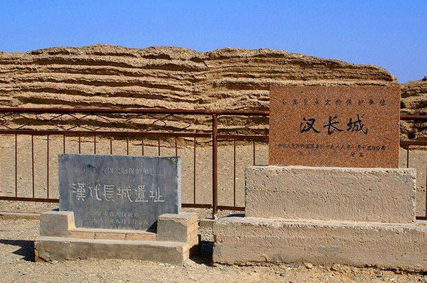

敦煌境內(nèi)北端現(xiàn)存除堿墩子至馬迷土的漢長城干線外,還有玉門關(guān)至陽關(guān)、陽關(guān)至黨河口、馬迷土至彎腰墩的漢長城支線。隨著兩千多年歲月的流逝和風(fēng)雨流沙的破壞,部分長城被夷為平地,多半長城保存下來。其中玉門關(guān)西面黨谷隧一帶的長城保存較好,地基寬3米,殘高3米,頂寬1米,為我國漢代長城保留最完整的一段。下面小編就為大家?guī)碓敿?xì)的介紹,一起來看看吧!

長城歷史

宏偉、壯麗的長城是中國古代勞動(dòng)人民的一項(xiàng)偉大創(chuàng)造。西漢時(shí),中原王朝為了對(duì)外抗御匈奴騷擾,加強(qiáng)邊塞建設(shè),對(duì)內(nèi)安定百姓生活,鞏固中央集權(quán),以加強(qiáng)同中亞、西亞各國的貿(mào)易和友好往來,由令居(今永登)開始,經(jīng)河西走廊張掖、額濟(jì)納旗、金塔、嘉峪關(guān)、玉門、安西等地,到敦煌西湖的馬迷土建起了長城。并將“亭”(烽隧)、“障”(較大的城堡和烽火臺(tái))修至鹽澤(今羅布泊)樓蘭古國。這便是漢長城。

長城結(jié)構(gòu)

敦煌漢長城的結(jié)構(gòu)并無磚石,因地制宜,就地取材建造。敦煌北湖、西湖一帶,生長著大片紅柳、蘆葦、羅布麻、胡楊樹等植物,修建長城時(shí),就用這些植物的枝條為地基,上鋪土、砂礫石再夾蘆葦層層夯筑而成。以此分段修筑,相連為墻。長城內(nèi)則低洼地鋪蓋細(xì)沙,稱為“天田”,以觀察腳印之用,是一種防御措施。

長城沿線,每隔十華里許筑有烽隧一座。這就是古籍中所寫的“十里一大墩,五里一小墩”的烽火臺(tái)。每座烽隧都有戍卒把守,遇有敵情,白天煨煙,夜晚舉火,點(diǎn)燃報(bào)警,傳遞消息,所燃煙火遠(yuǎn)在三十華里外都能看到。敦煌境內(nèi)現(xiàn)存烽隧八十多座,玉門關(guān)西湖一帶保存得最為完整。漢代烽隧多呈底寬上窄的方柱形,主要建在長城內(nèi)側(cè)。

筑造結(jié)構(gòu)主要有三種:一是用黃膠土夯筑而成;二是用天然板土、石塊夾紅柳、胡楊枝壘筑而成;三是用土坯夾蘆葦砌筑而成。烽隧大都建在較高的地方,一般都高達(dá)7米以上。有的殘高10米左右。烽隧頂部,四邊筑有不高的女墻,形成一間小屋。有的頂部還可以見到屋頂塌陷的遺跡和殘木柱等。

烽燧作用

烽隧的主要作用是舉火報(bào)警,傳遞消息,以防備敵兵的騷擾和入侵,同時(shí)也為絲路上往來的使者、商隊(duì)補(bǔ)充給養(yǎng)。報(bào)警的方式主要是“舉燔苣,燃積薪”。玉門關(guān)一帶蘆葦遍布。即用蘆葦捆扎成束者名叫“苣”,堆成方形或圓形的蘆葦叫“積薪”。“苣”的長短不一,長的達(dá)2.4米,短的為60厘米。還發(fā)現(xiàn)了8厘米長的“引火苣”。

敦煌由于得天獨(dú)厚的自然條件,現(xiàn)存的“積薪”數(shù)量之多、保存之完好為全國之最。有一座烽隧周圍存放的積薪多達(dá)十五堆,排列十分整齊,天長日久,凝結(jié)在一起,堅(jiān)如化石。

在兩千多年前的漢代長城、烽隧遺址中,保存著許多非常珍貴的歷史文物。如“玉門千秋隧”出土的西漢紙,經(jīng)考證,早于東漢蔡倫造紙170多年。著名的“敦煌漢簡”就是從長城沿線的烽隧遺址中出土的。它為研究我國漢代河西地區(qū)乃至全國政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、文化等提供了新的重要資料。