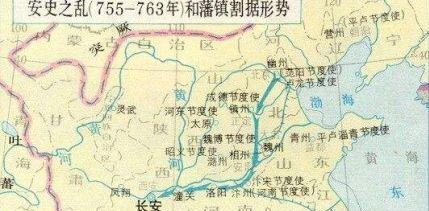

藩鎮(zhèn)割據(jù)通常指的是唐朝安史之亂以后,外地將領(lǐng)擁兵自重,在軍事、財(cái)政、人事方面不受中央政府控制的局面,一直持續(xù)百多年直至唐朝滅亡。下面趣歷史小編就為大家?guī)?lái)詳細(xì)的介紹,一起來(lái)看看吧!

其發(fā)生是由于唐朝在安史之亂后添了許多節(jié)度使,而節(jié)度使管轄的地區(qū)稱(chēng)為“藩鎮(zhèn)”,唐朝中央政府本以為,可以通過(guò)藩鎮(zhèn)來(lái)平定一些叛亂,不料藩鎮(zhèn)就是導(dǎo)致唐朝混亂乃至滅亡的總根源。

而藩鎮(zhèn)割據(jù)基本上是安史之亂的延續(xù);唐亡以后出現(xiàn)五代十國(guó)的分裂局面,也是藩鎮(zhèn)割據(jù)的延續(xù)。藩鎮(zhèn)割據(jù)的問(wèn)題對(duì)唐代、五代乃至北宋都產(chǎn)生重大影響。

藩鎮(zhèn)割據(jù)總是不自覺(jué)地把藩鎮(zhèn)與割據(jù)聯(lián)系在一起,似乎安史之亂以后的唐朝已經(jīng)是四分五裂,氣息奄奄,而且也模糊對(duì)唐朝中后期一百五十多年的政治風(fēng)潮、經(jīng)濟(jì)變革、制度更替以致文學(xué)藝術(shù)現(xiàn)象的正確認(rèn)識(shí)和理解,將長(zhǎng)達(dá)一個(gè)半世紀(jì)的復(fù)雜歷史籠統(tǒng)地稱(chēng)作藩鎮(zhèn)割據(jù)。

唐代藩鎮(zhèn)割據(jù)與動(dòng)亂的歷史,是從安史之亂以后開(kāi)始,所謂“安史平而藩鎮(zhèn)之禍方始”。黃巢起義以后,“天下分裂而無(wú)紀(jì)”,接于五代十國(guó),陷于軍閥混戰(zhàn)的另一番境地。

實(shí)際上,從公元763年安史之亂平定,到唐懿宗在位期間黃巢起義爆發(fā)的乾符年間,大約110多年時(shí)間里,藩鎮(zhèn)的形勢(shì)是比較穩(wěn)定的,藩鎮(zhèn)數(shù)目最多也大體固定在46個(gè)左右。

一、藩鎮(zhèn)割據(jù)的起源

唐代藩鎮(zhèn)設(shè)立之前,唐朝政府在邊地上設(shè)置有守捉、城、鎮(zhèn)、軍,總體稱(chēng)為道。711年,賀拔延嗣被任命為涼州(治今甘肅省武威市)都督,為防范吐蕃的入侵,河西藩鎮(zhèn)成為唐朝第一個(gè)藩鎮(zhèn)。

唐玄宗時(shí),開(kāi)始置有大量的藩鎮(zhèn)。例如713年始置幽州藩鎮(zhèn)(駐今北京市)節(jié)度使與朔方藩鎮(zhèn)(駐今寧夏靈武市)節(jié)度使。

717年置劍南藩鎮(zhèn)(駐今四川省成都市)節(jié)度使。718年始設(shè)置安西四鎮(zhèn)節(jié)度經(jīng)略使。至天寶年間,已增至10個(gè)節(jié)度使(天寶十節(jié)度):河西、范陽(yáng)、隴右、劍南、安西、朔方、河?xùn)|、北庭、平盧、嶺南節(jié)度使。

伴隨著邊地藩鎮(zhèn)的設(shè)立,府兵制逐漸被募兵制所取代,邊地置有大量的精兵,共計(jì)49萬(wàn)士卒和8萬(wàn)匹戰(zhàn)馬屯駐邊地。

天寶年間,身兼范陽(yáng)、平盧、河?xùn)|三鎮(zhèn)節(jié)度使的安祿山與部將史思明起兵反唐,連陷洛陽(yáng)及長(zhǎng)安,唐玄宗奔蜀。而太子李亨得朔方將士的擁立而登基為唐肅宗。期間安氏節(jié)節(jié)敗退,原本降唐的史思明又再次起兵反叛。

經(jīng)過(guò)多次的動(dòng)亂后,唐朝接受一些安史的部將的投降,任命他們?yōu)楣?jié)度使。這些節(jié)度使以河北三鎮(zhèn)為最強(qiáng)大,而且更有反抗中央之心,后來(lái)這些節(jié)度使自行世襲,又或由兵變自立,中央無(wú)法插手,只有追認(rèn)既成的事實(shí),但這些節(jié)度使亦無(wú)足夠力量叛亂。其余大多節(jié)度使也是受唐朝任命。

二、藩鎮(zhèn)割據(jù)

1.涇原兵變

唐德宗時(shí)期,河北一帶的藩鎮(zhèn)叛亂,用來(lái)鎮(zhèn)壓叛軍的一支部隊(duì)趁勢(shì)占領(lǐng)京師長(zhǎng)安,德宗逃到漢中,用了4年的時(shí)間才平定,史稱(chēng)涇原兵變。這雖然是藩鎮(zhèn)割據(jù)初年的叛亂,但是范圍卻越來(lái)越大。

2.河朔三鎮(zhèn)

盡管唐憲宗派兵平定了藩鎮(zhèn)割據(jù),但根子卻并沒(méi)有除掉,許多藩鎮(zhèn)趁平定民變之機(jī),擴(kuò)大勢(shì)力范圍。817年冬天一個(gè)雪夜里,唐鄧節(jié)度使李?lèi)迓暑I(lǐng)九千士兵雪夜襲克蔡州,生擒吳元濟(jì),平定了淮西之亂。

819年平定了淄青李師道。滄景、盧龍、成德等鎮(zhèn)相繼歸順中央,唐朝曾出現(xiàn)短暫的中興局面,全國(guó)表面上維持統(tǒng)一,是為“元和中興”。

820年唐憲宗被宦官毒死,唐穆宗即位后主張“銷(xiāo)兵”(裁減兵員)。中央接收河朔,長(zhǎng)官多昏庸驕矜。821年盧龍發(fā)生兵變,將士囚禁朝廷派去的新節(jié)度使張弘靖,盡殺其幕僚,“河朔三鎮(zhèn)”復(fù)叛。

新的割據(jù)者朱克融、王廷湊、史憲誠(chéng)力主舊制。裴度的討伐軍無(wú)功而還,朝廷因軍費(fèi)浩大,無(wú)法支撐長(zhǎng)期作戰(zhàn),只好承認(rèn)現(xiàn)狀。

不過(guò)此時(shí)藩鎮(zhèn)多少有所收斂,成德鎮(zhèn)節(jié)度使王元逵“歲時(shí)貢獻(xiàn)如職”。黃巢軍入長(zhǎng)安,唐僖宗逃至成都,王元逵之孫王景崇率兵勤王“供輸相踵”,王镕“獻(xiàn)馬牛戎械萬(wàn)計(jì)”。

3.唐末

唐僖宗以后,社會(huì)矛盾激化,王仙芝、黃巢領(lǐng)導(dǎo)的唐末農(nóng)民戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),唐朝中央征集各鎮(zhèn)士兵圍剿,全國(guó)逐漸出現(xiàn)了許多割據(jù)勢(shì)力,如楊行密、董昌、錢(qián)镠等,伺機(jī)擴(kuò)充自己的勢(shì)力。

公元881年,黃巢攻破長(zhǎng)安,唐朝中央政權(quán)瓦解。

黃巢叛將朱溫投降唐朝朝廷,并且平定黃巢軍,得到了唐僖宗的信任,朱溫做了節(jié)度使,勢(shì)力范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)當(dāng)時(shí)控制范圍最大的藩鎮(zhèn)李克用。藩鎮(zhèn)立即轉(zhuǎn)入互相兼并的戰(zhàn)爭(zhēng)。

到了唐昭宗時(shí),朱溫還把朝政大權(quán)牢牢的控制住了。最后到了唐哀帝(唐昭宣帝)。藩鎮(zhèn)并未隨著唐朝滅亡而消失,整個(gè)五代十國(guó)時(shí)期都可以視作唐末藩鎮(zhèn)割據(jù)的延續(xù)和擴(kuò)大,只不過(guò)部分藩鎮(zhèn)或許選擇不承認(rèn)中原政權(quán)而完全獨(dú)立,以建立王國(guó)或帝國(guó)。

三、割據(jù)類(lèi)型

藩鎮(zhèn)幾乎成了分裂割據(jù)的代名詞,一部藩鎮(zhèn)史似乎就是混亂割據(jù)的歷史。但這實(shí)際上是不合乎歷史事實(shí)的,唐代藩鎮(zhèn)近50個(gè),被列入《新唐書(shū)·藩鎮(zhèn)傳》最多不過(guò)8個(gè),是不能代表整個(gè)藩鎮(zhèn)的情況的。中晚唐時(shí)期藩鎮(zhèn)可分為四種類(lèi)型:

河朔割據(jù)型,主要集中在河朔(河北北部),大多是安史之亂后的舊部歸降者,其代表則是魏博、成德、盧龍三鎮(zhèn)。這里的藩帥不由中央任命而由本鎮(zhèn)擁立,賦稅不上供中央而由將士瓜分,代宗至穆宗朝時(shí)期,朝廷曾數(shù)興討伐之師,無(wú)不以屈辱容忍而告終。

中原防遏型,非割據(jù)性藩鎮(zhèn),主要集中在中原一帶。這些藩鎮(zhèn)一般由戰(zhàn)爭(zhēng)期間臨時(shí)設(shè)置軍鎮(zhèn)分合變化而來(lái)。特點(diǎn)是平時(shí)常宿數(shù)十萬(wàn)重兵,“嚴(yán)備常若有敵”,是重兵駐扎之地。這里的賦稅基本上是當(dāng)?shù)雷怨V性?zhèn)既是唐后期收功平亂的重要力量,又是亂兵頻生的是非之地。

邊疆御邊型,非割據(jù)性藩鎮(zhèn),主要集中在廣闊的西北、西南邊疆,其中尤以西北地區(qū)最為典型。唐代京西、京北地區(qū)本來(lái)是朔方軍的天下,唐德宗時(shí)朔方軍被肢解,神策軍的勢(shì)力控制了這一地區(qū),從而鞏固了關(guān)中的軍事地位。重兵駐扎和仰給度支供饋是這類(lèi)藩鎮(zhèn)的兩大特點(diǎn)。

東南財(cái)源型,非割據(jù)性藩鎮(zhèn),主要在東南地區(qū),最典型的有浙東、浙西、淮南、福建、江西等八道。這里很大程度上相當(dāng)于安史之亂前的采訪使,只是管地較小。特點(diǎn)是兵力寡弱和財(cái)富豐厚,是唐王朝的“賦稅之地,與關(guān)右諸鎮(zhèn)(西北邊鎮(zhèn))及河南(中原鎮(zhèn))河北(河朔鎮(zhèn))有重兵處體列不同”。所以史稱(chēng)“天下藩鎮(zhèn),東南最寧”。

四、唐代藩鎮(zhèn)形勢(shì)

第一,唐代藩鎮(zhèn)割據(jù)主要表現(xiàn)在河朔,而河朔割據(jù)又集中在三鎮(zhèn)。此外絕大多數(shù)藩鎮(zhèn)都是唐王朝控制下的地方政權(quán),不是割據(jù)性藩鎮(zhèn)。其節(jié)度使的調(diào)任和派遣基本上由中央決定,其動(dòng)亂只是內(nèi)部兵亂,不是割據(jù)叛亂。

第二,中原、邊疆、東南型藩鎮(zhèn)雖然不屬割據(jù)性質(zhì),但是由于它們各自不同的地理特點(diǎn)影響了唐王朝的政治、財(cái)政、軍事關(guān)系。東南型從財(cái)力上支撐朝廷,邊疆型從武力上奠定了關(guān)中,中原型從軍事上鎮(zhèn)遏叛鎮(zhèn)。河朔割據(jù)形勢(shì)的變化也取決于上述三類(lèi)藩鎮(zhèn)的動(dòng)向,可以稱(chēng)之為藩鎮(zhèn)割據(jù)的制約性。

第三,各類(lèi)藩鎮(zhèn)之間的總體關(guān)系,在唐代宗時(shí)業(yè)已形成,最后黃巢起義打破了這種格局:舉足輕重的中原型藩鎮(zhèn)大部分被野心勃勃的朱溫吞并;李克用、李茂貞據(jù)有河?xùn)|及西北邊鎮(zhèn)之一部而與之抗衡;東南型藩鎮(zhèn)也不再供給唐朝的財(cái)源。

五代十國(guó)的歷史仍然明顯地受到唐代藩鎮(zhèn)格局的影響:北方相繼遞嬗的五個(gè)小朝廷的激烈爭(zhēng)奪和南方若干小王國(guó)的相對(duì)安定,實(shí)際上多多少少反映著唐代北部藩鎮(zhèn)(河朔、中原、西北邊疆型)重兵駐扎、動(dòng)亂頻仍和南部藩鎮(zhèn)(東南型)駐兵寡弱、相當(dāng)安定的差異。

五、唐代藩鎮(zhèn)的影響

藩鎮(zhèn)割據(jù)造成了唐朝中央政府實(shí)際管轄地區(qū)的縮小,吐蕃、回鶻等過(guò)去臣服于唐朝的少數(shù)民族相繼建立地方割據(jù)政權(quán),吐蕃甚至與唐朝發(fā)生過(guò)對(duì)立沖突,使得隴西一帶喪失大半。

唐憲宗初年宰相李吉甫上《元和國(guó)計(jì)簿》中,有15道71州不申戶口,造成稅戶比天寶年間減少四分之三,對(duì)唐朝經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生嚴(yán)重影響。