對火耗歸公非常感興趣的小伙伴們,有趣的歷史小編帶來了詳細的文章供大家參考。

如果說中國封建王朝的盛世,康雍乾盛世一定是其中的代表,尤其是雍正時期,國民經濟得到了極大的發展,為乾隆后期的盛世鋪平了道路。

康熙為恢復清廷經濟,大力推進經濟體制改革,雍正強烈推薦了一項政策叫做“火耗歸公”。

那么,這種“火耗歸公”的政策能讓皇帝中的勞模雍正皇帝這樣推薦呢?

“火耗”由來已久

“火耗”這個詞早在元朝就出現了。當時只出現在《元史》中描述征收礦稅的活動中,沒有特別的含義。

在明朝,由于鑄幣是中國古代的主要流通貨幣,金銀是次要的貴重貨幣,政府部門很少長期重鑄貨幣,因此重鑄造造造成的損失沒有。

直到元末明初,銀逐漸成為主要貨幣,火耗這個詞才開始出現。

此時,消耗與銀直接相關,是指銀反復熔化造成的損失。然而,在明朝中期,隨著商品經濟的逐步發展,銀的使用也逐漸增加。

鑄幣

當政府向人民征稅時,大量的散銀交給了政府。此時,為了方便運輸,政府將重鑄這些碎銀。

由于沒有統一的銀鑄造工藝,損失程度也有所不同,但當地官員將在征收指標中增加這些損失,以彌補上交國家的不足。

此時的火耗,已經成為一個數據,一個指標,但還是比較簡單的。

到萬歷年間,由于國家向民間征收的稅收指標太高,種類太多,火災消耗也更多。這時,一些官員提出了消費銀的想法。

他們在向人民征收的稅收中增加了更多的消費,這表面上是國家政策允許的,但實際上他們是私人的。隨著時間的推移,人們提交的稅收總是無法到達國庫,導致國家經濟赤字。

于是國家再加賦,人民再交稅,最后都便宜了那些弄虛作假的官員。

清朝時,順治發現了這一制度的弊端,下令禁止地方官員私加火耗。

然而,有政策和對策。仍然有很多官員從消費中“致富”。朝廷的禁令幾乎是空的。造成這一結果的主要原因是貪婪的墨水消費已成為官員中眾所周知的潛規則。不僅下面的人應該被扣除,而且上面的人也應該“孝順”。

這樣,從上到下吃了這碗粥,誰也不會砸這碗。

康熙年間,雖然政府仍強調,但仍屢禁不止,甚至出現地方政府集體貪污、人民賣兒賣女不足以補償所繳稅款的情況。

雍正在成為皇帝之前,已經參與了朝政,也向民間了解了民情,對于這些隱藏在光鮮外表下的黑暗,他更清楚。

所以他登基當皇帝后,雍正登基后的第一批命令中,也有私加火耗的命令。但是,這個命令和以前一樣,效果還是不大。

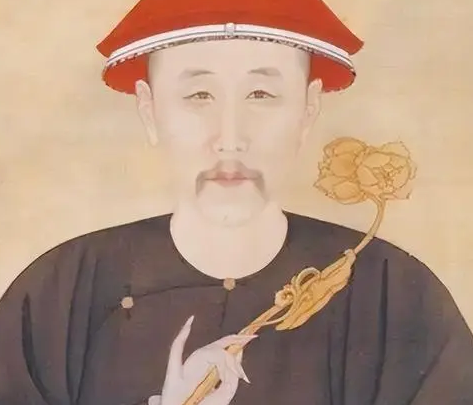

雍正

改進、推廣、發揚

雍正不想擺脫消費的弊端,但這種弊端涉及很深。雍正剛上臺。如果他通過雷霆強制干預,他可能會受到大臣們的強烈反應。

康熙曾經和朝內的親密大臣討論過如何處理這個問題,但經過多次討論,結果總是不令人滿意。

但幸運的是,在你們一言一語地討論之后,雍正發現了解決這個問題的主要關鍵點:貧窮。

從明末開始,朝廷官員的收入開始逐漸下降。到了清朝,各級官員的工資都很差,甚至有些官員的工資也不足以支付家庭的基本生活費用。

正是因為貧窮,“人窮志短”導致了“官大手長”,這些官員才會改變從各地貪錢的方式。當然,這些官員中有很多有意貪污的官員,但也有少數。

為了改變政策,消除缺點,讓這些官員生存下來,雍正花了很多精力,但最終引入了一種平衡消費和國家財政支出的方法:消費回到公共場合。

雍正的舉措可以簡單地理解為:用各地增收的消費銀作為當地政府的辦公費用。

也可以理解,它是一種隱藏在各地的原始私人資金,作為一種清潔的銀。盡管雍正在實施前經過了仔細考慮,但在政策實施之初,他還是遭到了年羹堯等大臣的強烈反對。

事實上,這些官員反對是合理的,因為畢竟,他們以前是秘密的。現在,如果政策實施,所有費用都應該放在陽光下。每個人都在看越來越少。

反對意見被皇帝逐一駁回。雍正知道,如果他想改變,他肯定會觸及一些人的利益和阻力,更不用說從官員那里掏錢了。

雍正還特別補充了幾項政策,以更好地促進政策的實施:

只要各地以前的損失按時改正,就不會責怪過去;在中央設立考試機構,嚴格審查全國各地報告的數據,拒絕所有違規行為;嚴格管理地方不良規定,嚴禁鋪張浪費。

雍正

雍正給出的這些政策表面上是在規范地方使用消費銀,但卻抹去了有法律責任的“虧空”,這已經是用國家法規進行政策交流。

百官中仍有一些人看透了利益關系。曾擔任過戶部主任的山西巡撫諾敏已經理解了這一點。他立即給雍正寫了一封信,要求首先在當地實施消費,并將當地收入的20萬2銀作為山西各級官員的清潔銀。

諾敏的奏折送到首都后,立即得到雍正的肯定。領導說什么就是什么,領導讓什么就做什么,哪個老板不喜歡這么好的員工。

隨后,河南、兩湖、廣東等地的封疆官員紛紛上書表示贊同,并在奏折中說明了正常的消費比例和消費銀的用途。雍正看到后對這些大臣的態度和表現非常滿意。

巡撫官員

客觀評價火耗歸公養廉政策

客觀地說,雍正在全國大力實施的消費回歸政策確實使國庫能夠改變過去的情況,及時補充。僅雍正三年,國庫就從800萬變成了6000萬。

隨著國庫的充足,雍正對其他投資和國家基礎設施建設的發展有了更大的信心,這也為乾隆初期經濟的持續上升奠定了良好的基礎。

隨著當地辦公和清潔費用的消耗,各地的可用資金也增加了很多。與原來的白銀相比,政府的可用成本更高、更靈活,提高了當地機構的辦公效率。

此外,最顯著的效果是整頓官治的效果。

本來官員的收入可以說是很低的,但是火耗回公之后,基本上可以拿到手里的養廉銀和恩典工資,達到之前的十幾倍到幾十倍,官員越大,差距越大。

總的來說,官員們光明正大地拿到了更多的錢,所以他們不會再考慮腐敗了。當地官員已經搬回家的小金庫不得不搬回金庫,鼓勵官員工作,間接整頓官員。

從實際結果來看,國庫和地方官庫的庫存和銀行數量大幅增加,解決了“缺錢”的根本問題。此外,地方財務管理和使用制度也是詳細和標準化的,資金的使用也更加透明。

國庫

雖然火耗歸公的效果很明顯,但從另一個角度來看,這一政策在封建時代仍然存在著特殊的弊端。

首先,合法化非法侵占行為間接增加了人民的負擔。

以前侵貪消費銀是違法的,不管貪多少,都是違法的,不敢說。

但改革后,官員們可以明目張膽地把消費銀夾在人們的頭上,有些人甚至要比以前繳納更多的稅銀。

其次,即使火耗歸公,私貪私占的違法現象依然存在。

以山西為例:諾敏的實施政策得到了雍正的獎勵,但他的繼任者伊都立以各種名義調整了消費銀行,并擅自增加了消費征收比例。

盡管雍正得知后將伊都立罷官革職交給刑部處罰,但這只是腐敗人群中的冰山一角。

第三,最終利益分配不合理,導致官員從政方向發生變化。地方官職越大,養廉銀就越多。然而,北京官員和職能官員沒有那么多養廉銀。因此,在北京當官的人往往會想到當地官員,而當地官員則不愿意進入北京,最終導致當地機構臃腫。

銀子

結語

一般來說,火耗歸公是基于普通人的額外收入增加項目,在一定程度上增加了人民的壓力,同時保障了皇帝和官僚階級的利益。

但不可否認的是,在那個特殊時期,火耗確實起到了特殊的作用,但正是因為它的特殊性,才在隨后的發展過程中被淘汰,成為歷史大潮中翻騰的浪花。

參考資料

曹琳,《清朝火耗歸公養廉銀》

顧志華,清朝文獻通考

中國第一歷史檔案館《雍正漢文朱批奏匯編》