今天有趣的歷史小邊為您準備:古代滅九族,感興趣的朋友來看看!當古人被判處九族時,為什么他們的親戚不逃跑呢?

在許多古裝電視劇中,我們經常可以看到,無論臣民如何,當皇帝生氣時,皇帝總是說“株連九族”,但事實上,歷史上真正的九族事件很少。

但有一件事很令人困惑,那就是為什么古人被判九族時,家里的親戚為什么不逃跑呢?這真的很令人困惑。仔細想想,選擇逃跑的人是最愚蠢的。

淺說“九族”

事實上,在以往封建專制獨裁的統治中,“忌諱”、“株連九族”等刑罰是時代的獨特產物。

殘酷的“株連九族”刑罰制度,又稱“族刑”,是秦始皇提出的,但最初制定的刑罰只是“夷三族”,而不是“夷九族”。

也就是說,當一個人犯罪時,“三族”應該受到懲罰,主要是指“父母、兄弟、妻子”,然后逐漸演變成“夷五族”到“夷九族”。

歷代以來,“民族刑”一直被用來懲罰重罪。一般來說,“民族刑”的命令不會輕易下達。一旦實施,也是因為涉及面廣。為了斬草除根,以身作則,威懾其他思想不正之人。

其實常說的“九族”主要是指“父四、母三、妻二”

第四,父親是指自己的家庭、已婚的姑媽、兒子、已婚的姐妹、侄子、已婚的女兒和孫子;第三,母親是指祖父的家庭、祖母的家庭、阿姨和兒子;第二,妻子是指岳父的家庭和岳母的家庭。

同時,還有另一種說法,因為自古以來中國文化中就有“九”是最高的數字,“九族”也被認為是指所有與罪犯有親屬關系的宗支系,而不僅僅是父四、母三、妻二。

為何不逃

一個家庭也是一個龐大的系統。可以說,九個家庭基本上都包括在內。如果九個家庭被犯連坐罪,那么這個家庭就等于消失了,再也沒有機會翻身了。然而,當你知道如此嚴重的后果時,為什么九個家庭中的其他親屬在得知要被株連九個家庭包圍時不選擇逃跑呢?

事實上,這并不是說他們不想要,而是說他們不能同時逃脫。

聽到所謂的“株連九族”,相信大家第一時間想到的都是被斬首,被判處死刑,但事實并非如此。

在以往的法律中,只有犯過“謀反大逆”的人才需要坐在一起,16歲以上的父親、兒子和孫子必須一起死刑,其他人可以留下生命。

在明清法律中,死刑的范圍擴大到父親、兒子、孫子、兄弟和叔叔。此外,其他旁系家屬不會被處死。一般來說,他們將面臨流放,或出售給英雄和奴隸。面對一般的老弱婦女和兒童,他們往往在法律之外施恩。

雖然活著的人生活不好,想當奴隸,但至少有一線活力,但一旦有人選擇逃跑,那就是犯罪,無論成功與否,都會影響他們的親戚,不在死刑范圍內,也會因為他們的逃跑而失去生命。

更何況古代交通不發達,消息很堵。逃跑的機會在哪里?

古代掌權人下達“株連九族”命令后,官兵會立即抓住相關人員,沒有時間給你計劃逃跑的反應。

即使當時僥幸逃脫,一路上,也要逃脫官兵的層層追查,提防別人的告密。

各種通緝令,“獎勵下一定有勇敢的丈夫”,為了錢,會有人提供線索,即使幸運,躲過去,沒有被官兵抓住,但整天躲在西藏總有一天暴露,更不用說古代戶籍制度不那么簡單。

事實上,以前的戶籍制度與土地直接相關。采用以家庭為單位的人口管理方法。中國的戶籍制度始于周朝,直到秦朝才開始形成。后來,經過三國到南北朝的整頓,隋唐時期越來越完整和周密。

從商代的“登人”到漢代的“編戶齊民”,再到宋代的“保甲制”,都說明了戶籍制度的細致。

建立完善的戶籍制度后,同時,各地也采取了“一家犯錯,鄰居同罪”的措施。由于鄰居之間的相互監督,收留逃犯的可能性大大降低。

畢竟,這是一個巨大的風險,甚至出現在附近的面孔向當地政府報告,如果是逃犯,提供線索可以得到獎勵,如果看到沒有報告,以后可能會被追究責任,除了通行證,也面臨層層調查,即使幸運跑出城市,在野外也很難生存。

此外,如果只有一個人逃跑,面對親戚不再死亡,面對一個人逃跑的勇氣有多大?也許它已經“悲傷大于死亡”,沒有生存的欲望。

對“株連九族”的殘酷懲罰總是令人恐懼。雖然人們總是有生存的一面,總是有僥幸心理,可能想過逃跑,但為了幸存下來,他們必須平靜地死去,沒有退路。

慘殺“十族”

面對株連九族,人們的本能反應一定是害怕恐慌,但有這樣一個人,不走尋常的路,當皇帝說要殺死他的九族時,大多數人都在思考如何逃跑,但他說殺死十族并不害怕,但沒想到最終成為一個座右銘,成為歷史上著名的“殺死十族”案件。

面對株連九族,這個無所畏懼的人是方孝茹。他是誰?為什么會以被殺的十族告終?原來這是因為他是建文帝的親信大臣,但他多次拒絕殺害燕王朱迪,也就是后來的明成祖,起草了皇位的詔書。

原來,明太祖朱元璋在王子朱彪去世后,立孫子朱云文為皇太孫。朱元璋去世后,朱云文被稱為建文皇帝。此時,方孝茹是中國著名的儒家大師,也是幫助朱元璋孫子建文皇帝的重要大臣。

然而,由于建文帝朱允炆的仁柔寡斷,許多親王并沒有注意到他,尤其是朱元璋的四子燕王朱迪,他早就有了奪位的心。

“靖難之戰”結束后,朱迪攻入京師,在朝廷張貼了50多名前朝臣子,稱他們都是奸夫,大加殺害,涉及全族。明初,學術界的儒家孝順就是其中最糟糕的一個。

當朱迪第一次進入首都時,他被直接逮捕并入獄,因為他知道方孝茹是朱云文的親信。后來,當朱迪完成宮殿并準備登基為皇帝時,他需要文士起草即位詔書,因為滿朝大臣推薦方孝茹,朱迪不得不釋放他出獄,讓他上宮受命。

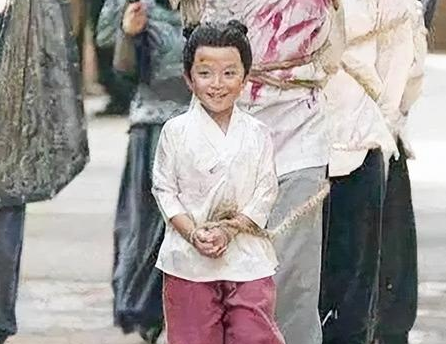

但出乎意料的是,出獄后,方小茹穿著孝服,一進大殿就高呼成王,也就是朱允炆的名字,悲痛地哭了起來。朱迪見此,急忙解釋道:“我是來向周公學習輔助成王的。”

方孝茹立即反問:“現在成王何在?”

朱迪說朱允炆已經自焚而死,方開始了一系列問題,問他為什么不成王的兒子是王,但朱迪以國家需要年長的國王為由搪塞了過去。然而,方并沒有放過他,問他為什么不成為國王的弟弟。

朱迪看到方孝茹問了太多,顯然還是沒有認識到眼前的情況,就從寶座上站了起來,走下來說:“這是我的家事,先生別管那么多。”

與此同時,他命令左右準備紙筆,交給方孝茹,讓他當場草詔。朱迪還說:“不是先生。”然而,面對朱迪的低聲和憤怒,方孝茹并沒有買賬。他甚至在朱迪面前把筆扔在地上,邊哭邊罵:“死就死。這個詔書絕不能草!”

看到這一幕,朱棣勃然大怒,厲聲喝道:“我偏不讓你馬上死,你自己也不怕死,難道不怕殺九族嗎?”

方孝茹立刻昂首挺胸,轉哭為笑,:“即使你殺了十族,你也對我無能為力!”

朱棣一聽,又惱羞成怒,竟然不顧大臣們說的“殺孝茹,天下讀書種子絕死”的勸告,再次將他關進監獄。

然后他下令派人到處逮捕方孝茹的親戚。每次他抓到一個人,他都會帶他進監獄,在方孝茹面前處決,以示警告和威脅。后來,方孝茹的九個家庭被殺,他自己也被判車裂。他死時只有45歲。

之后,朱迪還是不解心中的仇恨,甚至把方的朋友和門生都歸為一族,全部殺了,真的殺了“十族”,一共殺了800多人。

為什么要株連九族?

為什么一個人犯錯誤,一個人承擔責任?事實上,除非你犯了一個特別重要的罪行,為了避免別人再次犯罪而加重懲罰,從而樹立榜樣,還有一點與當時的古代背景有關。

在舊時代,除了許多世襲官位外,還有一個人升職或受寵的現象,整個家庭都會沾光。他們的親戚將被安排在各種小官員的位置,導致復雜的婚姻關系,正如我們常說的

“一人得道,雞犬升天。”

這種現象在古代很常見。由于各種裙帶,一個人當官往往可以讓全家人受益,這可以算是“一榮一損”的代表,也是皇帝和高官默許的。

除非被安排的人做壞事被揭露,否則他們通常會睜一只眼閉一只眼,這就過去了,這可以看作是獲得名譽后的一種不同的寵物。

然而,經過這次操作,以家庭為團體的力量逐漸形成。在這種復雜的人際關系中,如果有人有謀反、殺君等不尊重的死罪,只處理當事人肯定是遠遠不夠的。如果家族勢力一直存在,就會留下很大的隱患。

就像你身邊隨時都有定時炸彈一樣,這對最高統治者來說是最大的威脅。

在得知自己想被株連九族的家中,其他民族不僅面對著皇權至上的社會,而且長期處于皇帝的統治之下。當他們得知皇帝想把他們全部抓住時,他們怎么能反抗呢?畢竟,自古以來就有“君要臣死,臣要死”的說法。他們怎么敢不顧后果反抗呢?我們只能面對現實。

更何況這個“普天下,不是王土”,又怎么能逃脫那天羅地網般的追捕,好好生存呢?

如果你真的選擇逃跑,你只是在做無用的工作。你不僅會發現你根本逃不掉,還會犯更多的罪。你面臨的懲罰會更嚴重,會影響你的其他親戚。這是得不償失的。因此,在當時的背景下,選擇逃跑可能是一個愚蠢的決定。

文獻來源:

“株連九族”中的九族 》---《生態文化》 2012年第10期

作者楊長軍是“九族”還是“十族” 2011年第10期

株連九族禁忌、文字獄 》--《蘭州學刊》作者:賈廷芳 1980年第3期

《文正方正學先生孝茹》作者:黃宗羲