眾所周知,戰國七雄是戰國時期七個最強大的諸侯國的總稱。經過春秋時期曠日持久的戰爭,周王朝的諸侯國數量大大減少。三家分晉后,趙、魏、韓躋身強國之列,有田氏代齊。戰國七雄格局正式形成:秦、楚、齊、燕、趙、魏、韓。其中,在很多人眼里,韓國是戰國七雄中最弱的諸侯國。

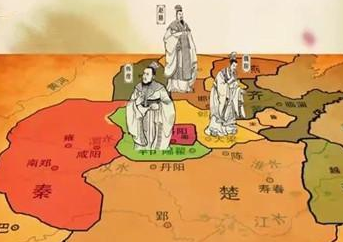

特別是當你打開戰國時期的地圖時,你會發現韓國的領土不如其他六個國家。正是由于韓國的弱點,韓國在公元前230年成為山東六國中第一個被秦摧毀的諸侯國。也就是說,在秦滅六國之戰中,第一個消滅了韓國。那么,問題是,在戰國七雄中,韓國的領土有多大呢?為什么它不能與其他六個國家相比呢?

一

首先,公元前453年,晉國的韓、趙、魏三位醫生滅智伯荀瑤,瓜分晉地,是晉陽之戰。晉陽戰爭結束后,魏、趙、韓三家完全掌握了晉國的大權,三家分晉已成為不可阻擋的趨勢。公元前403年,韓、趙、魏三位醫生得到周威烈王的認可,正式排名諸侯。因此,與魏、趙一樣,韓國正式成為周朝以下的諸侯國。對韓國而言,建都于陽翟(今河南禹州)。

公元前375年,韓哀侯滅鄭,遷都新鄭(今河南新鄭)。對韓國來說,可以說是戰國七雄中領土變化不大的諸侯國。在戰國歷史上,韓國的領土基本固定在今天的山西和河南。當然,戰國后期,尤其是長平戰爭后期,韓國逐漸失去了今天山西省的領土,也就是當時的韓國,主要集中在今天的河南省。

二

由于韓國的領土只包括今天山西省和河南省的一些地區,韓國的整體領土非常有限,因此成為戰國七雄中最小的。相比之下,秦國、楚國、齊國、魏國、趙國、燕國在巔峰時期都是跨省之地。例如,燕國在樂毅伐齊時,其疆域面積包括京、津、冀、魯、遼等地。再比如三晉中的魏國和趙國,其巔峰時期的地盤,至少是韓國的兩倍。

那么,問題來了,為什么韓國的地盤在戰國七雄中最小?哪些因素限制了韓國的地盤擴張?對此,在筆者看來,其實在三家分晉初期,魏、韓、趙三國的疆域差別不大。而且,三家分晉時,齊秦都沒有崛起,這無疑是韓國擴張疆域的好時機。但遺憾的是,與魏國相比,韓國明顯錯過了這一時期。也就是說,戰國初期,韓國的幾位君主大多無所作為,尤其是與魏國初期的幾位君主相比。

三

三家分晉后,魏文侯禮賢下士,師事儒家子弟卜子夏、田子方、段干木等人,任李悝、翟黃為相,樂羊、吳起為將。魏國在三晉乃至戰國七雄中率先崛起。在此基礎上,魏國向西奪取了秦國的河西之地,將疆域擴大到陜西省,向東,魏國與齊國交鋒,消滅了中山國,向南,魏國多次擊敗楚國。因此,魏國的疆域直接關系到魏文侯、魏武侯等君主的勵精圖治。

相應地,魏國崛起后,韓國沒有得到任何好處,也遭到了魏國的攻擊。直到君主韓昭侯在位,才任命申不害,并進行了申不害變法。然而,申不害變法是一個非常不徹底的變法,主要是為了鞏固韓國君主的地位。此外,秦國、齊國、楚國等諸侯國在申不害變法時也發生了變化。因此,變法后,韓國沒有機會擴大疆域,而是為了抵抗秦楚而傷腦筋。

四

最后,另一方面,在戰國七雄中,韓國的地盤之所以最小,也與韓國的地理位置直接相關。打開地圖可以發現,由于韓國位于中原,被魏國、齊國、楚國和秦國包圍,沒有發展的空間。相比之下,雖然燕國的實力并不比韓國強多少,但燕國可以向東發展。例如,在秦凱將軍擊敗東胡后,他為燕國拓展了數千英里。另一個例子是趙國可以向北擴張,所以趙武靈王大敗林胡、樓煩后,開辟了云中、雁門、代郡三郡,還修建了“趙長城”。至于楚國,有更多的方向可以擴大。

因此,對韓國來說,正好位于魏國、秦國、楚國、趙國等大國之間,是其難以擴大地盤的重要原因。同樣,早在春秋初期,鄭莊公就率先稱霸。當時,鄭國也很強大。然而,由于地理位置居世界,鄭國在晉楚爭霸中衰落,這也是韓國能夠在戰國時期消滅鄭國的重要原因。然而,在消滅鄭國后,韓國仍然面臨著四戰之地的問題,這不僅使其領土難以擴大,而且逐步被秦國和其他大國侵蝕,甚至是第一個在秦六國之戰中被摧毀的國家。