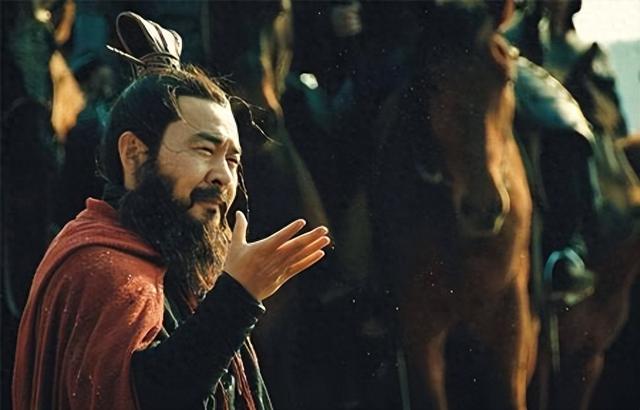

曹操,一個歷史上備受矚目的人物,他的一生以雄才偉略和政治手腕聞名于世。然而,引人疑惑的是,曹操的姓氏究竟是什么?歷史學家對此爭論已久,一方認為曹姓并非曹操的真實姓氏,而另一方則認為曹是其本姓。這一歷史之謎引發了廣泛的興趣和探討。通過對曹操的生平和身世的深入研究,我們或許能夠解開這個懸而未決的謎團,揭示曹操的真實姓氏以及背后的故事。

曹操到底姓什么?這個問題一直有爭論。尤其是《三國演義》把曹操給弄成了一個白臉奸詐的形象,各位看官更是希望曹操不姓曹。曹操爺倆改名換姓,成了一個宦官的子嗣,弄上這么一個大污點。才能讓各位看官的心里覺得舒服解恨。

大伙兒痛快了。那么事實究竟是什么樣子的呢?正史是否支持這樣的結論呢?

咱們接著往下聊。

曹操姓夏侯的來歷這事情最早見于三國時期不知姓名的吳人所做的《曹瞞傳》。但是這本書現在已經散失。要不是裴松之在注《三國志》的時候有所提到,引用了《曹瞞傳》相關內容,今人恐怕都不知道還有這么一本書的存在。

裴松之在《三國志》注中寫到:

吳人作曹瞞傳及郭頒世語并云:嵩,夏侯氏之子,夏侯惇之叔父。太祖於惇為從父兄弟。

太祖說的就是曹操。

這里說得明白,曹操的爹是夏侯氏的兒子,還是夏侯惇的叔叔。曹操與夏侯惇是叔伯兄弟。這就是曹操姓夏侯的最早出處。

光看這個書的名字就那么的不靠譜。這與現在的娛樂板塊的消息差不多,比朝陽大媽的真實性差遠了。看看就行,看看就行,別當真。

還有一本《世說新語》記載了一些曹操或正面或反面的事情,更別當真。這就是一個小報消息的合集。根本沒有什么可信度。

至于更晚的《三國演義》,這個大家都懂的。

曹操姓秦的來歷這個說法,傳說來自于曹魏郎中、著名史學家魚豢所撰寫的《魏略》。但是呢,這本書已經散失了。

雖然整本書散失了,但是裴松之在注《三國志》的時候引用了。這就讓《魏略》的一部分內容流傳下來了。

按理說,曹魏時期的魚豢寫的《魏略》更可信,畢竟跟曹家是同一個時代的人。

同為裴松之所引用,為啥《曹瞞傳》的夏侯傳得這么厲害,秦就少了呢?

裴松之老爺子在寫注的時候,也不是把相關書籍上的都抄下來了。在曹操傳中,就沒引用《魏略》中曹操的姓氏問題。這就不知道是《魏略》寫的曹操就姓曹呢,還是裴松之忘了引用。

關于曹操姓秦的說法,來自于《曹真傳》。在曹真這部分,裴松之引用了《魏略》提到了曹真另外一個姓氏的說法。

曹真字子丹,太祖族子也。太祖起兵,真父邵募徒眾,為州郡所殺。《三國志》正文

魏略曰:真本姓秦,養曹氏 《三國志》裴松之注

這種說法的人,是把《三國志》和《魏略》合起來理解的。《三國志》說曹真是曹操的侄子。《魏略》說曹真姓秦。既然侄子姓秦,作為長輩的曹操原來肯定姓秦。只不過跟了曹騰這個宦官才改姓了曹。

白臉的曹操是真招人恨啊。再加上現在的自媒體斷章取義,總想制造點話題。就開始寫曹操姓秦了。

即使曹真姓秦,人家后面還有一句呢:養曹氏。就是曹氏收養了曹真。再往下多看幾句,說得更明白。

或云其父伯南夙與太祖善。興平末,袁術部黨與太祖攻劫,太祖出,為寇所追,走入秦氏,伯南開門受之。寇問太祖所在,答云:"我是也。"遂害之。由此太祖思其功,故變其姓。《三國志》裴松之注

即使《魏略》說的是真的,一個養子的姓氏問題,與曹操何干?養子姓秦,曹操就得跟著養子姓?

這種說法,不值得推敲。

《三國志》是咋說的?看完了各種說法,還是得回歸正史《三國志》

太祖武皇帝,沛國譙人也,姓曹,諱操,字孟德,漢相國參之后。桓帝世,曹騰為中常侍大長秋,封費亭侯。養子嵩嗣,官至太尉,莫能審其生出本末。

《三國志》說得明白,曹操是跟劉邦一起打天下的兄弟曹參的后人。從曹參到曹操,人家姓曹都四百年了。怎么會有假?

也別用莫能審其生出本末這句話來做文章。這句話說的曹操的父親曹嵩的事跡不詳,并不代表曹嵩是改姓。

《三國志》中記載曹仁、曹洪都是曹操的從弟,也就是叔伯兄弟。難道除了曹嵩之外,整個曹家都跟著曹騰改姓了?一個宦官,還需要這么多兒子?另外也沒見曹騰為曹仁、曹洪的老爹安排什么高級職位啊。整個曹操家族改姓的概率不高。