中國瀕臨西太平洋,一直被認為是一個受臺風嚴重影響的國家。7月,臺風“煙花”給河南等省份造成了強降雨。不久,陸碧、銀河和妮妲相繼產生了三種臺風。

經常在網上沖浪的朋友應該發現,一旦臺風造成更嚴重的災害影響,一些網民會說:“我認為臺風離被解雇不遠了。

臺風在什么情況下會被除名?臺風奇怪花哨的名字是怎么來的?是封建迷信嗎?

今天就給大家答疑解惑!

臺風的名字是怎么起來的?

在過去的幾十年里,臺風的名字經歷了兩個階段的演變。

自1947年以來,美國聯合臺風警報中心模仿北大西洋颶風的名稱,也以西北太平洋臺風的名稱命名,但僅在臺風警報中心非正式使用。此時,東亞國家和地區仍以臺風編號稱為臺風。例如,在中國,5612代表1956年第12號臺風。

圖片來源:百度百科

但由于各機構關注的海域不同,臺風編號往往不同,容易混亂。因此,在西北太平洋海域建立統一的臺風命名規則是可行和必要的。

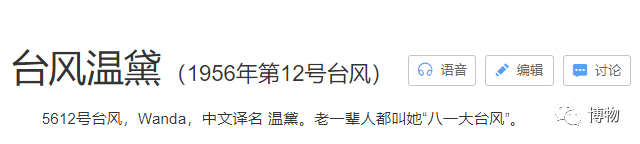

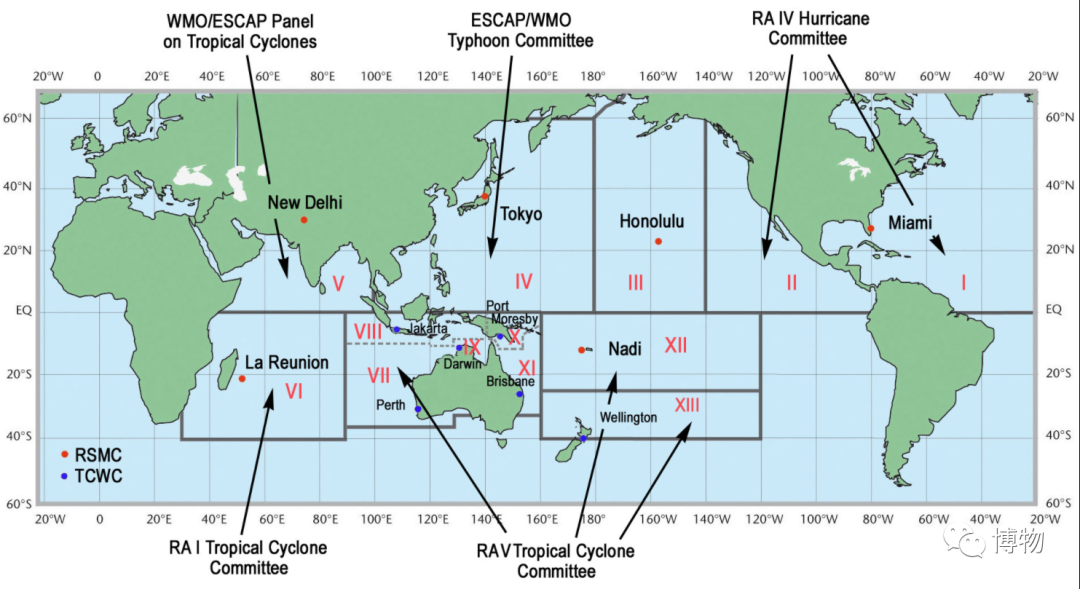

1997年,世界氣象組織臺風委員會決定,自2000年1月以來,西北太平洋和南海生成的臺風將使用一套新的命名表。臺風委員會14個成員國家和地區共有140個名稱和10個名稱。

世界氣象組織(WMO)對全球熱帶氣旋監測區域進行分區。其中,第IV區產生的熱帶氣旋稱為“臺風”。

這些名字通常具有成員國/地區的特點。

例如,中國使用“悟空”、“電母”等神話或小說形象,中國香港命名“獅子山”(香港著名山峰)、“萬一”(萬一水庫)等地標,密克羅尼西亞提供“南瑪都”(波納佩島南馬杜爾遺址)、“艾云尼”(楚克島傳奇風暴之神)等。

現行臺風命名表

圖片來源:中央氣象臺

臺風的命名權雖然掌握在各成員手中,但卻掌握在日本氣象廳手中,將強度發展到熱帶風暴級臺風的命名權。

因此,只有當日本氣象廳確定臺風發展到熱帶風暴水平時,才會正式命名。

臺風除名有哪些規則?

由于臺風造成重大人員傷亡和財產損失,大多數臺風被除名。

除名后,臺風名將不再回收,所以當人們再次提到這個名字時,他們自然會在最后一次使用時指出臺風。

超級臺風“山竹”是2018年太平洋臺風季第22場被命名的風暴。“山竹”由泰國提供。2019年2月,“山竹”決定在臺風委員會年會上除名,因為“山竹”對菲律賓和華南產生了嚴重影響。根據2020年8月8日中央氣象臺官網,命名表中“山竹”的名字已被“山陀兒”取代。

在每年年初的臺風委員會會議上,去年受影響的國家和地區將申請除名,然后討論是否除名;如果決定除名,原提名成員將在明年會議前補充新的臺風名稱。

也有一些臺風名,并沒有因為巨大的災難而被除名。

例如,2001年第26號臺風“畫眉”沒有造成嚴重損失,但由于它是赤道附近罕見的臺風,因此被視為“紀念”;2013年第2號臺風“松散”由朝鮮命名,由于發音“Sonamu”和海嘯“Tsunami在馬來西亞登陸時引起恐慌,因此也被除名。

澳門提供的“畫眉”一名。這個名字自2004年1月1日起永久退休,被“琵琶”所取代。

什么決定了臺風路徑?

要回答這個問題,首先要了解臺風的一些基本屬性。

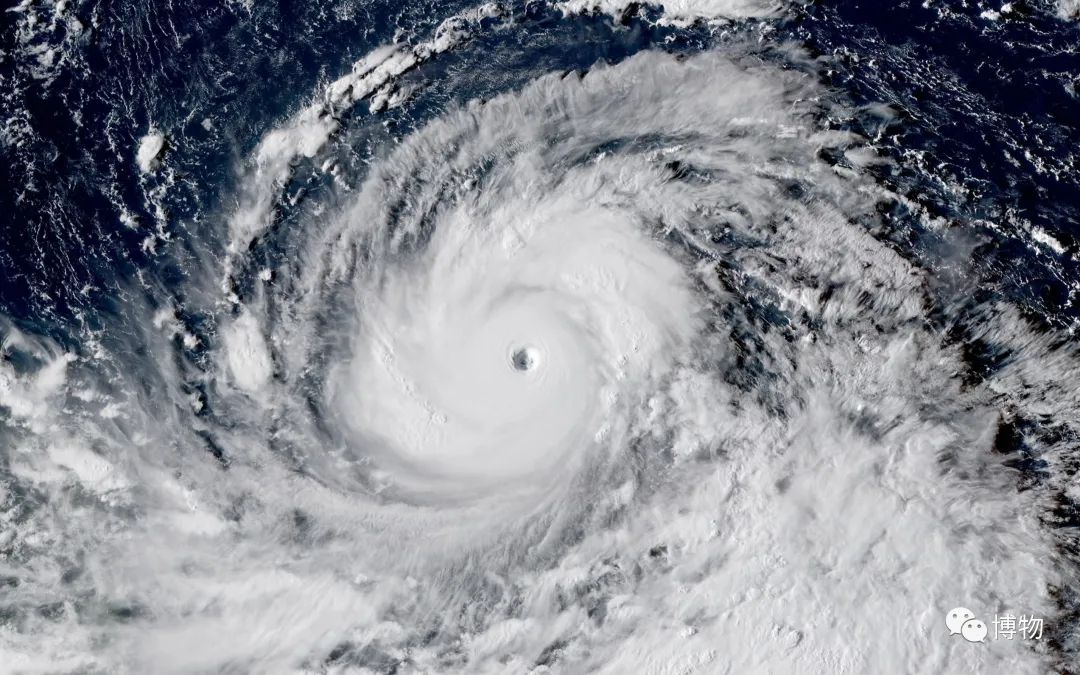

臺風本質上是熱帶和副熱帶海地區發展起來的一種深氣旋,直徑通常在數百公里到數千公里之間。在天氣系統中,這種直徑可能屬于中間水平,一些比它更廣泛的天氣系統,如副熱帶高壓和西風帶的槽脊,可以提供氣流來引導其移動——這是臺風移動的主要驅動力。

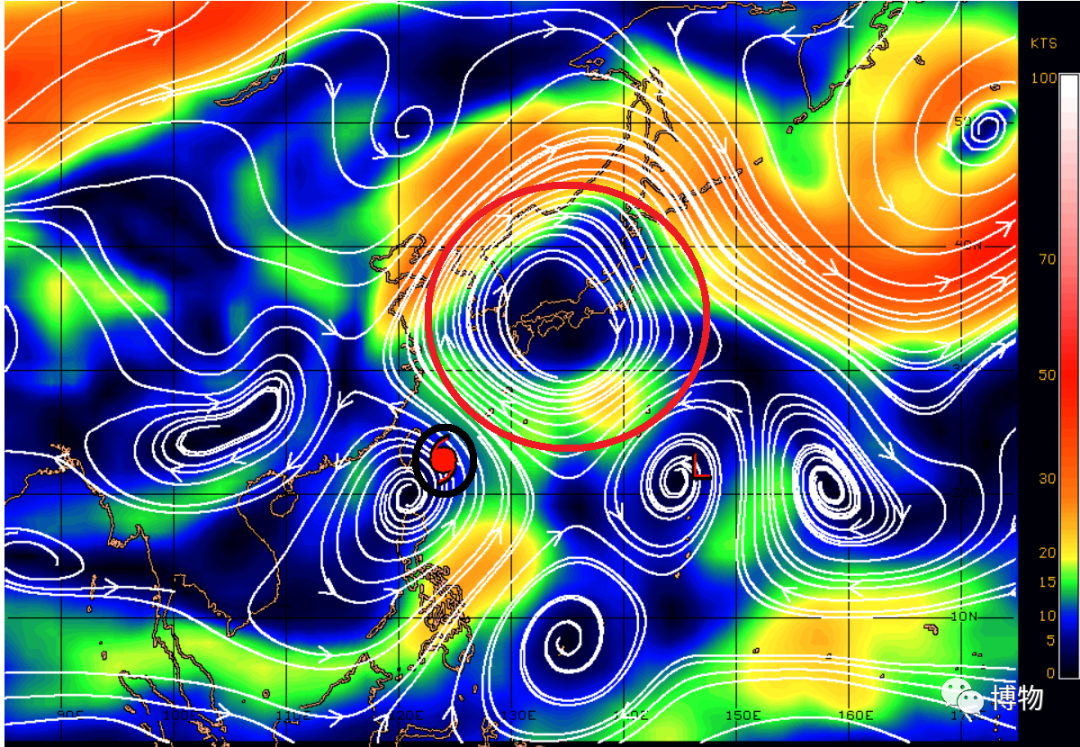

其中,與臺風活動區重疊最大的副熱帶高壓是最重要的系統——臺風由副熱帶高壓邊緣的氣流引導,在副熱帶高壓南側由東信風等氣流引導向西移動,西側向北移動。

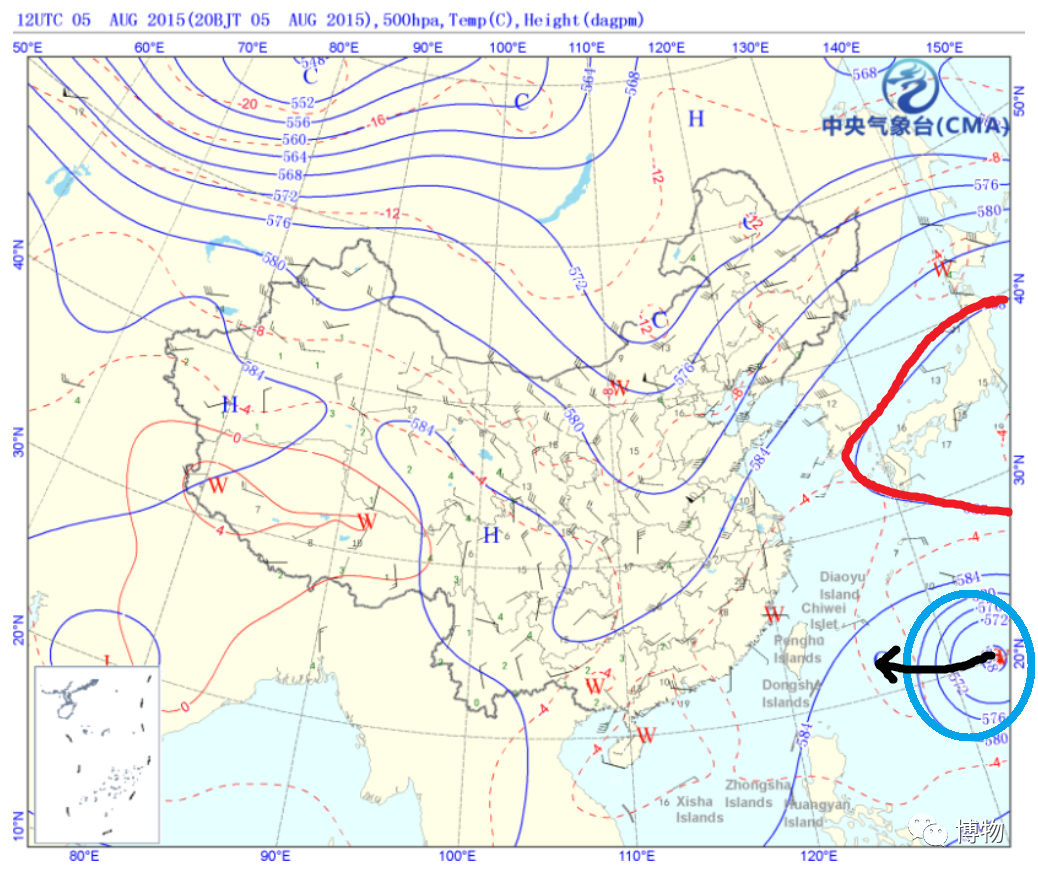

2015年第13號臺風“蘇迪羅”(黑圈標記的臺風標記)接近中國沿海地區時的引導氣流圖。紅圈是副熱帶高壓,位于中心西南側的東南風(白色箭頭),讓蘇迪羅向西北移動,最終登陸臺灣省福建。

年復一年,副熱帶高壓隨著季節的變化而明顯移動。它在春天和夏天跟隨太陽,在秋天和冬天避免寒風。因此,臺風一般遵循這樣的規律——冬春路徑南,可能會影響菲律賓、越南等地;夏秋兩季北部對中國、日本、韓國等地方的影響較大。

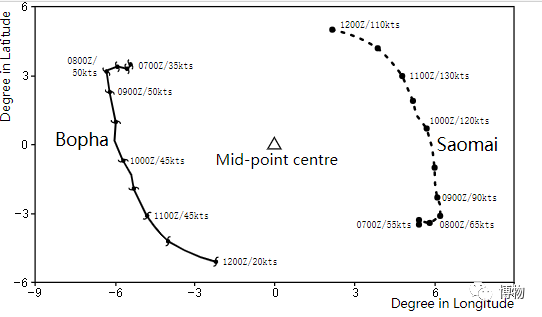

除了副熱帶高壓外,還有其他影響臺風路徑的因素。其中一個特別是當兩個臺風同時存在并接近時,這種現象是由日本藤原博士首先發現的,也被稱為藤原效應。此時,兩個臺風將逆時針繞著它們的質量中心移動,較小的臺風將受到更大的影響。

2000年第14號臺風“桑美”(圖中右側)和第15號臺風“寶霞”(圖中左側)的藤原效應實例。折線是對應兩者的路徑。

此外,當一個區域的環流和天氣系統發生劇烈變化時,臺風也會發生急劇的路徑變化或許多罕見的路徑。

臺風著陸時,降雨最強的地方在哪里?

從常規臺風結構來看,臺風眼外側越靠近臺風中心,風雨越強。但在此基礎上,降雨也會受到其他因素的影響。

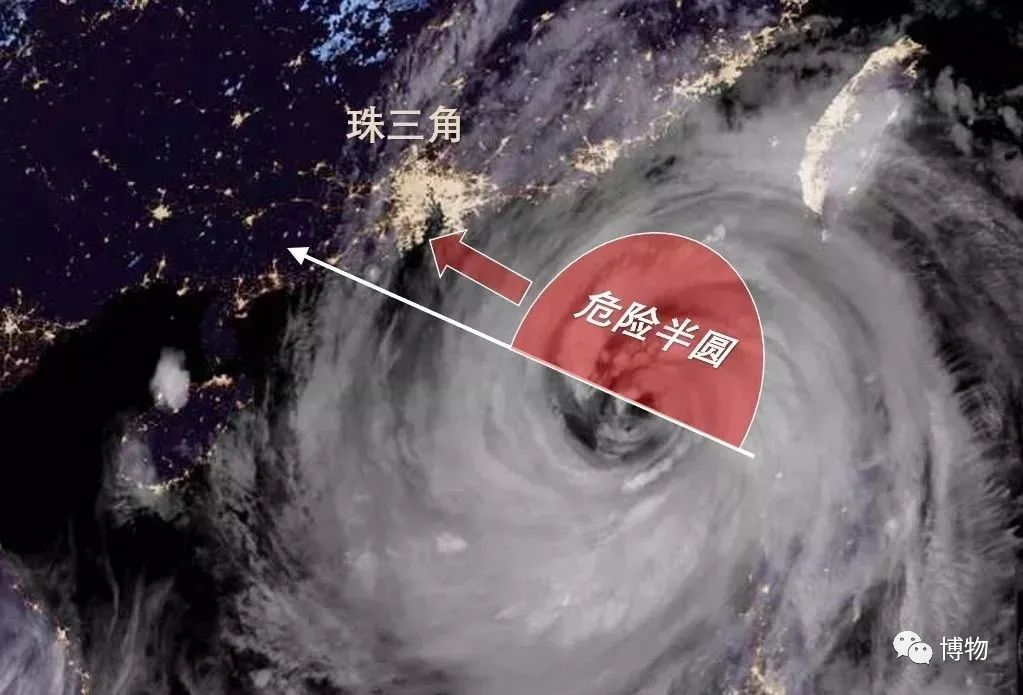

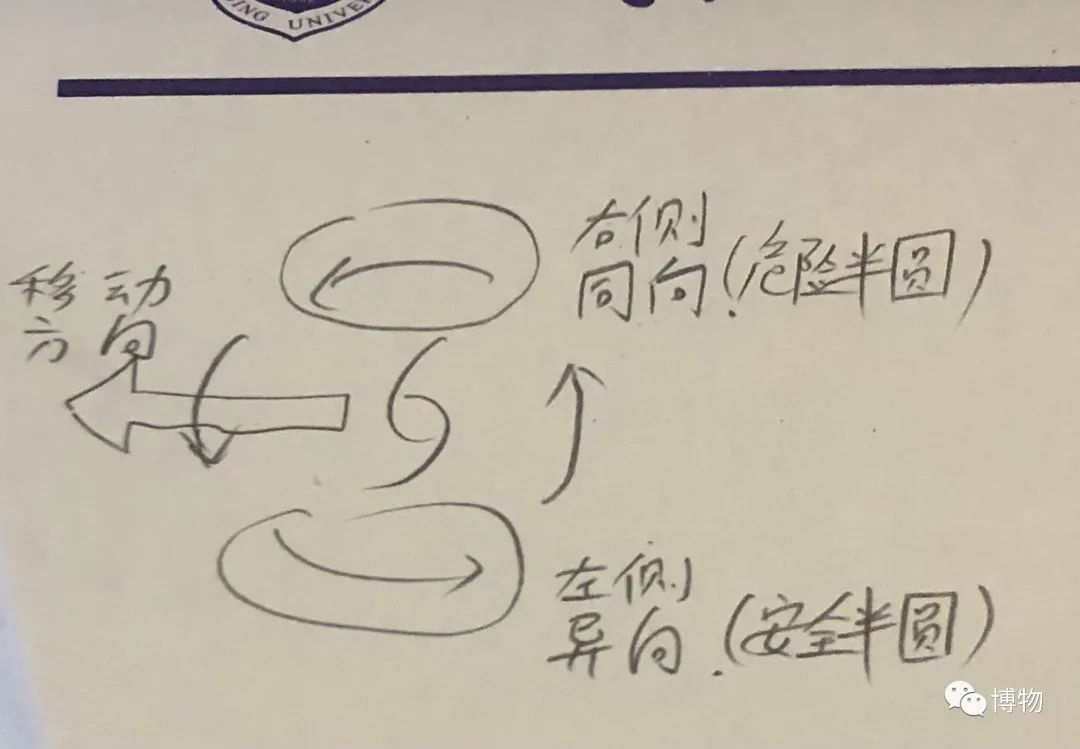

首先是臺風的“危險半圓”。危險半圓位于臺風行駛方向的右側,風速通常強于左側。

2018年9月15日晚,臺風山竹危險半圓示意圖

圖片來源:中國氣象愛好者:

危險半圓形的出現有兩個原因。主要原因是我們實際感受到的風是臺風本身風(由強氣壓梯度引起)和臺風移動速度疊加的結果。

在行駛方向的右側,臺風本身的風向與移動速度基本相同,因此疊加效果導致實際風速較大;在行駛方向的左側,兩個方向是異向的,這將導致實際風速較弱。

臺風本身的風速與移動速度疊加效果

圖片由作者手繪

其次,危險半圓也與臺風周圍的天氣系統有關。

在夏季,副熱帶高壓經常出現在臺風移動方向的右側。此時,它與臺風的低壓中心有更大的壓力梯度,這將導致臺風行駛方向右側更強的風。然而,這并不適用于所有情況——例如,秋季沿中國近海北部的臺風逐漸受到冷高壓的控制。此時,西部沿海地區往往有較強的北風。

2015年第13號臺風“蘇迪羅”接近中國沿海時的對流層中層(5000hPa)天氣圖。此時,“蘇迪羅”向西北移動(黑色箭頭),紅圈為副熱帶高壓,此時副熱帶高壓位于其移動方向右側,側風較大。

此外,地形對風的影響也很重要。沿海開闊地、高地等地形區在臺風登陸時會成為強風區;對于華南沿海地區,當臺風登陸后風向由北風轉為南風時,由于風從地形崎嶇、摩擦強的陸地轉為開闊的海面,有時這種“回南風”強于登陸前的北風。對于城市來說,較高的建筑使街道成為“狹窄的管道”。當臺風影響城市時,如果風向與街道平行,風會更強。

對于降雨,需要注意的情況更多。

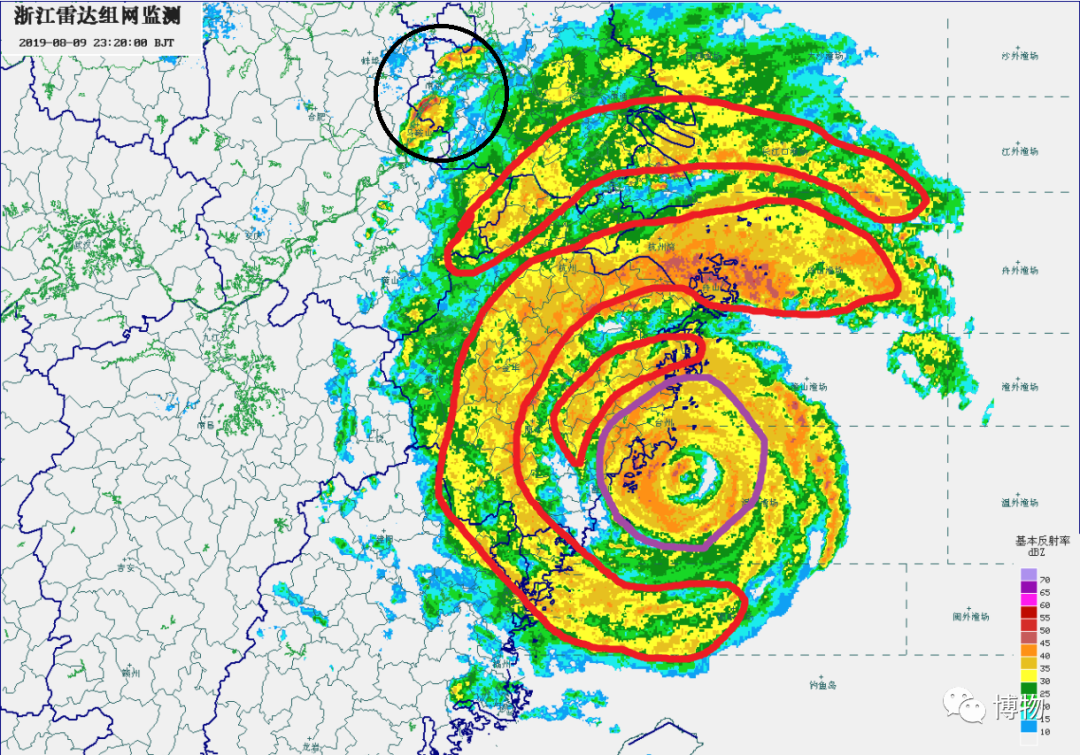

一般來說,臺風周圍有螺旋雨帶和懸臂結構。如果剛好被它“擊中”,就會出現強降雨,甚至會受到活躍強對流系統的影響;但由于這些都是帶狀結構,隨著臺風的移動,很可能會進入兩個螺旋雨帶之間,風雨相對較小,類似于“陣雨”。

2019年8月9日深夜,浙江氣象雷達圖,2019年第9號臺風“利奇馬”即將登陸浙江。紅圈、黑圈、紫圈依次標明了外圍強對流區、螺旋雨帶區和核心眼壁云墻區。

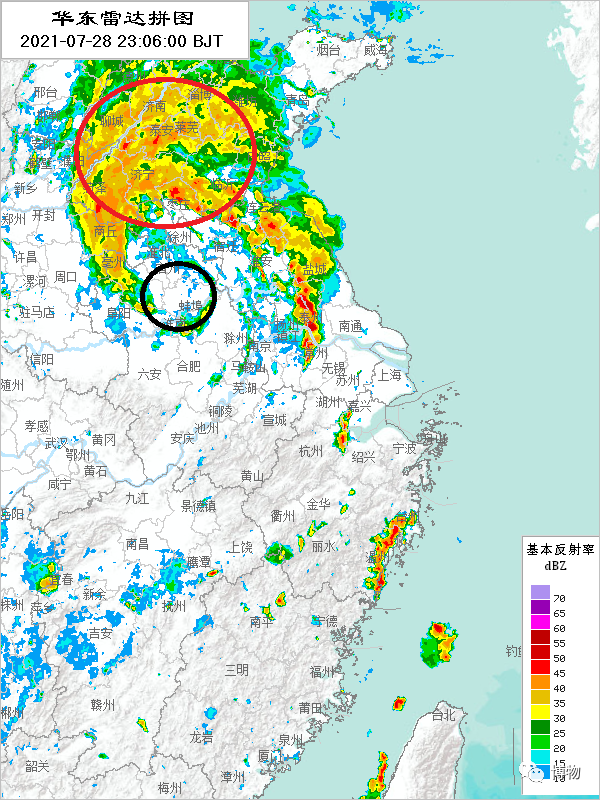

深入內陸后,臺風的核心區域很快就會被陸地摩擦破壞。此時,中心附近可能不是降雨最強的區域。如果是夏季,連接季風水蒸氣輸送通道的區域往往南側和東側降雨較強;如果是秋季或臺風,北部會出現最強的降雨。

2021年7月28日深夜,華東地區雷達圖。此時,2021年第6號臺風“煙花”中心離蚌埠西北不遠(黑圈),但主要降雨區(紅圈)已位于臺風中心北側的倒槽區。

幾千年來,人類文明在與這些熱帶舞蹈的巨大陰影的認識和斗爭中不斷認識;但這些理解仍然像滄海一粟;更多隱藏在這些不屈不撓的人物中的未知,也是氣象學相關領域研究人員正在探索的前沿。

希望我們在氣候變化的未來再次遇到這股滄海力量時,能夠更安全、更從容地走過。

撰文、供圖 | 風云夢遠

微信編輯 | 高興

來源 | 博物