我不知道:古代的食物總是不夠吃,土地那么多,為什么他們不去讀者的土地,下面有趣的歷史小邊會給你帶來詳細的介紹,然后向下看~

現(xiàn)在我們的耕地非常緊張。緊張的原因是人口眾多,所以平均每個人的耕地都很少。同時,各種建設(shè),如道路建設(shè)、房屋建設(shè)、工廠建設(shè)等,將占用大量耕地。所以整個社會都在呼吁保護耕地。否則,我們將有缺乏食物和再次饑荒的危險。

然而,古代和現(xiàn)在恰恰相反。古代人少地多,糧食往往不夠吃。怎么理解?

有些人可能會說,雖然古代有很多土地,但它們大多是荒地。這些荒地不是很多莊稼,所以種植它們是沒有用的,食物仍然不夠吃。

荒地上沒有莊稼可能是真的。因為荒地上的土壤很少,里面會有很多石頭和礫石。同時,大樹的根是盤根錯節(jié)的。開墾真的不容易。

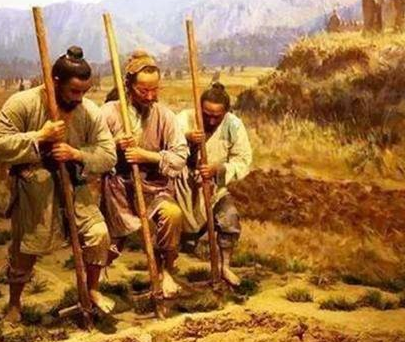

與此同時,古代的生產(chǎn)工具也非常落后,從最初的石器時代到青銅時代,再到鐵器時代,人類經(jīng)歷了數(shù)千年。大多數(shù)時候,這些生產(chǎn)工具都很落后,不能用這樣笨拙的生產(chǎn)工具來開墾荒地。即使后來出現(xiàn)了鐵器,其實也很笨拙,生產(chǎn)效率也不高。陶淵明曾寫過一首詩“早上起床,戴月鋤頭”,他寫過“南山下種豆,草豆苗”,充分表明,由于古代生產(chǎn)工具落后,技術(shù)落后,即使很難,也不能取得好收成。

當然,有利有弊。雖然古代的荒地不容易清理,但它們也有很多優(yōu)點,即腐殖質(zhì)。這些腐殖質(zhì)是天然肥料,種植在里面的莊稼也會收獲。此外,古人擅長刀耕火種,他們經(jīng)常放一把火,燒掉山林。然后,在這種燃燒的地面上種植谷物。與此同時,古人也擅長廣種薄收,他們會在里面撒很多種子,隨便它生長。也不會太在意管理。秋天可以收多少就收多少。這樣,也可以有一些收獲,以免缺糧。

有些人可能會說,古代水利建設(shè)不好,作物缺乏灌溉,只能依靠天空吃飯。如果有干旱、洪水或昆蟲災(zāi)害,它將影響作物的收獲。這種情況經(jīng)常發(fā)生在古代。因此,總是有很多作物被拖欠。

這句話也很有道理。古代水利設(shè)施確實不好,這確實是影響收獲的一個非常重要的原因。戰(zhàn)國末期,秦國迅速脫穎而出的原因是,他們建設(shè)了許多大興水利,包括都江堰和鄭國渠。正是這種建設(shè)給了秦國豐富的糧食,為秦國的南北戰(zhàn)爭提供了重要的保障。

但是,建設(shè)這樣的大興水利并不容易,因為它需要大量的人力物力。古代統(tǒng)治者可以修長城或阿旁宮,但很少從事大型水利工程建設(shè)。鄭國渠,也是因為韓國想騙秦國,消耗秦國的人力物力,無意插柳的結(jié)果。京杭大運河是一項重要的灌溉工程。然而,隋朝楊帝建造時,并不是用來灌溉的,而是用來游覽山川的。由此可見,古代統(tǒng)治者從未想過要真正建設(shè)水利工程。

然而,雖然古代水利設(shè)施不是很發(fā)達,古代生產(chǎn)技術(shù)水平不高,導(dǎo)致古代作物收獲不良。然而,這并不是古代總是缺糧的主要原因。那么原因是什么呢?

一是統(tǒng)治者的折騰。

古代統(tǒng)治者,為了自私的欲望,永遠不會讓人們安心地進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。他們總是征集人民與其他國家和國家作戰(zhàn),或搶占領(lǐng)土地與世界作戰(zhàn)。即使他們不打仗,他們也會征集人民為統(tǒng)治者建造許多大型項目。

最初,在古代,由于生產(chǎn)力水平低,需要足夠的人力,需要青年勞動力從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn),才能有良好的收獲。然而,當統(tǒng)治者收集人民中的年輕人來做這樣的事情時,種植作物的人越來越少,荒地就無法開墾,所以收獲并不好。

我們只需要看看古代的“文景之治”。只要我們給人們一些時間,讓他們安心生產(chǎn),他們就能豐收莊稼,糧食也不差。

二是統(tǒng)治者的剝削。

古代確實有很多土地,但真正屬于普通人的土地并不多。大部分土地都掌握在地主手中。人們需要租用地主的土地,土地上的大部分食物都掌握在地主手中。王朝末年越多,情況就越嚴重。

換句話說,事實上,古代并不缺少食物。然而,由于分布不公,大部分食物掌握在少數(shù)人手中,導(dǎo)致大多數(shù)人缺糧。杜甫寫的“朱門酒肉臭,路凍骨”是關(guān)于這樣一個現(xiàn)實的。

(參考資料:《漢書》、《舊唐書》等。